Õ╝áÚÆ░Õô?/span>

Õ£¿õ©¡Õø¢Õñ®µûçÕ¡ªÕÅ▓õ©èÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓µøäíòÖõ©ïÞ»©ÕñÜÔÇ£þ¼¼õ©ÇÔÇØÔÇöÔÇöµêÉõ©║þ¼¼õ©Çõ©¬ÕÅæþÄ░µû░þÜäÕ░ÅÞíîµÿƒ‗qÂÕæ¢ÕÉìõÏôÔÇ£õ©¡ÕìÄÔÇØþÜäõ©¡Õø¢õ║║´╝øÕÅæÞôv‗qÂþ╗ä¥lçõ©¡Õø¢þ¼¼õ©ÇïãíÞ┐Éþö¿þÄ░õ╗úþºæÕ¡ªµû╣µ│òþÜäµùÑÚúƒÞºéµÁïÞíîÕè¿ÕQîÕãêµïìµæäõ║åõ©¡Õø¢ÕóâÕåàþÜä¢W¼õ©ÇÕ╝áµùÑÕà¿ÚúƒþàºþëçÕÆîþ¼¼õ©ÇÚ⿵ùÑÕà¿ÚúƒÕ¢®Þë▓Õ¢ÌqëçÕQøÕÅæÞí¿õ©¡Õø¢þ¼¼õ©Ç¢ïçÞ«║ÿq¯CØhÚÇáÕì½µÿƒÞ¢¿ÚüôþÜäÞ«║µûçÕQøþ¼¼õ©ÇïãíµÅÉÕç║ÚÇÜÞ┐çþáöþ®ÂÕôêÚøÀÕ¢ùµÿƒþÜäÕø×բƴ╝îµØÑÞºúÕå│ÔÇ£µ¡ªþÄïõ╝É¥UúÔÇØþ®Âþ½ƒÕÅæþöƒÕ£¿Õô¬õ©Ç‗q┤þÜäÕÄåÕÅ▓µé(zh¿¿n)¼µíêÔǪÔÇ?/span>

¥U¬Õ┐ÁÕ╝áÚÆ░Õô▓þÜäÚé«þÑ¿

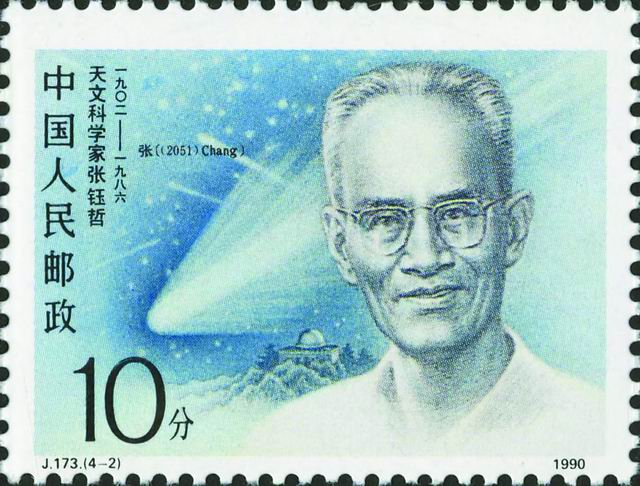

Õ╝áÚÆ░ÕôÈî╝ê1902ÔÇ?span lang="EN-US">1986ÕQë´╝îÕñ®µûçÕ¡ªÕ«ÂÕQîõ©¡Õø¢Þ┐æõ╗úÕñ®µûçÕ¡ªÕÑáÕƒ║õ║║´╝îõ©¡Õø¢┐UæÕ¡ªÚÖóÚÖóÕú½ÒÇ?/span>

1902‗q?span lang="EN-US">2µ£?span lang="EN-US">16µùÑÕç║þöƒõ║Ä╝øÅÕ¥ÅÚù¢õ¥»ÒÇ?span lang="EN-US">1919‗q┤ÞÇâÕàѵ©àÕìÄÕ¡ªÕáéÒÇ?span lang="EN-US">1923‗q┤Þ╩Ä¥ƒÄÕø¢Õ¡ªõ╣áÕQîõ©ñ‗q┤ÕÉÄÞ¢¼ÕàÑÞèØÕèáÕôÑÕñºÕ¡ªÕñ®µûçÕ¡ª¥pàRÇéÕ£¿Þ»ÑµáíÕÅÂÕç»Õú½Õñ®µûçÕÅ░ÕÀÑõ¢£µ£ƒÚù┤ÞºéµÁïÕê¯C║å¢W?span lang="EN-US">1125ÕÅÀÕ░ÅÞíîµÿƒÕQîÕãê׫åÕàÂÕæ¢ÕÉìõ©║ÔÇ£õ©¡ÕìÄÔÇØÒÇ?span lang="EN-US">1929‗q┤ÞÄÀÕìÜÕú½Õ¡ªõ¢ìÕÉÄÕø×Õø¢ÕÅùÞüÿõÏôÕø¢þ½ïõ©¡Õñ«ÕñºÕ¡ªþë®þÉå¥p└LòÖµÄêÒÇ?span lang="EN-US">1941‗q┤µïàõ╗╗Þ┐üÕê░µÿåµÿÄþÜäõ©¡Õñ«þáöþ®ÂÚÖóÕñ®µûçþáö¢IµëǵëÇÚò┐´╝îÕÉîÕ╣┤þÄçÚóåÞºéµÁïÚÿƒÕ£¿þöÿÞéâõ©┤µ┤«µïìµæäõ║åõ©¡Õø¢ÕóâÕåàþ¼¼õ©ÇÕ╝áµùÑÕà¿ÚúƒþàºþëçÕÆîþ¼¼õ©ÇÚ⿵ùÑÕà¿ÚúƒÕ¢®Þë▓Õ¢ÌqëçÒÇ?span lang="EN-US">1949‗q┤ÕÅéõ©Äõ©¡┐UæÚÖóþ┤½ÚçæÕ▒▒Õñ®µûçÕÅ░þÜäÚçìÕ╗║ÕÀÑõ¢£´╝îïãíÕ╣┤Þó½õôQÕæ¢õÏôÕÅ░Úò┐ÒÇ?span lang="EN-US">1957‗q┤ÕÅæÞí¿õ©¡Õø¢þ¼¼õ©Ç¢ïçÞ«║ÿq¯CØhÚÇáÕì½µÿƒÞ¢¿ÚüôþÜäÞ«║µûçÕQîÕÉî‗q┤ÞôvµïàõôQµû¯C©¡Õø¢Õñ®µûçÕ¡ªõ╝Üþ¼¼õ©ÇÞçø_øøÕ▒èþÉåõ║ïÚò┐ÒÇ?span lang="EN-US">1965‗q┤ÕÅéÕèáõ©¡Õø¢þ¼¼õ©ÇÚóùõØhÚÇáÕì½µÿƒþÜäÞ¢¿ÚüôÞ«¥Þ«íÕÆîµû╣µíêÞ«║Þ»üÕÀÑõ¢£ÒÇéõ©ÇþöƒÞÄÀÞ¬ëµùáµò░ÒÇ?span lang="EN-US">1978‗q┤ÒÇèÕø¢ÚÖàÕ░ÅÞíîµÿƒÚÇܵèÑÒÇïÕà¼Õ©âÕø¢ÚÖàþ╝ûÕÅ´L¼¼2051ÕÅÀÕ░ÅÞíîµÿƒÕæ¢ÕÉìõ©║ÔÇ£Õ╝áÔÇØÔÇöÔÇ?span lang="EN-US">2051 ChangÕQ?span lang="EN-US">2010‗q┤Õø¢ÚÖàÕñ®µûçÕ¡ªõ╝ÜÞüöÕÉêÕñºõ╝ÜÕ░åµ£êþÉâÞâîÚØóõ©ÇµÆ×Õç╗ÕØæÕæ¢ÕÉìõÏôÔÇ£Õ╝áÚÆ░Õô▓ÔÇØÒÇ?/span>

ÿq¢µóªÕQÜÕ╝ÇÕÉ»õÈƵ£øµÿƒ¢I║þÜäþê▒Õø¢õ╣ïÞÁ\

Õ╝áÚÆ░Õô?span lang="EN-US">1902‗q?span lang="EN-US">2µ£?span lang="EN-US">16µùÑÕç║þöƒõ║Ä╝øÅÕ¥ÅÚù¢õ¥»ÕÄ┐ÕƒÄþÜäõ©Çõ©¬µÖ«ÚÇÜÞüîÕæÿÕ«ÂÕ║¡ÒÇéõ©ñÕ▓üõôßþêË×╝îÕ«ÂÕóâÞ┤½Õ»ÆÒÇéÕ£¿Þë░ÞïªþÄ»Õóâõ©¡µêÉÚò┐þÜäÕ╝áÚÆ░Õô▓Þç¬×«ÅÕ░▒ÕïñÕÑïÕÑ¢Õ¡ªÕQîÕê╗ÞïªÚÆ╗þáö´╝îµêÉõÏôÕ¡ªµáíÚçîÕôüÕ¡ªÕà╝õ╝ÿþÜäÕ¡ªþöƒÕQîÕ░ÅÕ¡ªÕÆîõ©¡Õ¡ªþÜäµ»òõ©ÜÞÇâÞ»òÕØçõÏôÕ࿵áí¢W¼õ©ÇÕQîÕãêõ║?span lang="EN-US">1919‗q┤ÞÇâÕàѵ©àÕìÄþòÖþ¥ÄÚóäÕñçþÅ¡ÒÇ?/span>

ÚØÆÕ╣┤Õ╝áÚÆ░Õô?/span>

1919‗q┤þÜäõ©¡Õø¢µ¡úÕñäÕ£¿ÚúÄõ║æÕÅÿ‗qÍM╣ïÚÖà´╝îÕ£¿ÕÀ┤Ú╗ÄÕÆîõ╝Üõ©èµëÇÚü¡ÕÅùþÜäõ©ìÕ༵¡úÕ¥àÚüçþø┤µÄÑÕ╝òÕÅæõ║åÞÿ¬Þ¢░þâêþâêþÜäõ║öÕøøÿqÉÕè¿ÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ¢ôµùµ¡úÕ░▒Þ»ÍM║ÄÕîùõ║¼Õ©êÞîâÕñºÕ¡ªÚÖäÕ▒×õ©¡Õ¡ªÒÇéõ╗ûõ║▓þ£╝ÞºüÞ»üõ║åÞ┐Öõ©Çõ╝ƒÕñºþÜäÕÄåÕÅ▓õ║ïõ╗Ë×╝îÞÇîõ║öÕøøÞ┐ÉÕè¿õ©¡µëÇÞí¿þÄ░Õç║þÜäþê▒Õø¢µòæõ║íÒÇüµ░æõ©╚غæÕ¡ªþÜä¥_äíÑ×ÕQîµø┤µÿ»µÀ▒µÀ▒Õ¬äÕôìõ║åÕ╝áÚÆ░Õô▓µ£¬µØÑþÜäõ║║þöƒÒÇ?/span>

4‗q┤ÕÉÄÕQîµ╗íÞàöþâ¡ÞíÇþÜäÕ╝áÚÆ░Õô▓Õê░þ¥ÄÕø¢µ▒éÕ¡ª´╝îÝtÅõ©èõ║åþºæµèǵèÑÕø¢þÜäÞ┐¢µóªõ╣ïµùàÒÇéõ╗ûÕàêÕÉÄ׫Ìp»╗õ║ĵ֫µ©íÕñºÕ¡ªµ£║µó░ÕÀÑ¢Eïþ│╗ÕÆîÕ║ÀÕÑêÕ░öÕñºÕ¡ªÕ╗║þ¡æ¥p╗´╝îõ¢åÞ┐Öõ║øõ╝╝õ╣ÄÚâ¢õ©ìµÿ»õ╗ûµâ│ÞªüõÏôõ╣ïÕÑïµûùõ©ÇþöƒþÜäþø«µáçÕQîÕüÂþäëÖù┤Þ»ıdê░þÜäõ©Çµ£¼Õñ®µûçþºæµÖ«Þ»╗þ뮵ö╣ÕÅÿõ║åõ╗ûþÜäµâ¤x│òÔǪÔÇ?/span>

Õ£¿þ╗ÅÿqçµÀ▒µÇØþåƒÞÖæÕÉÄÕQ?span lang="EN-US">1925‗q▀_╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓ÞØ{Õ¡ªÕê░ÞèØÕèáÕôÑÕñºÕ¡ªÕñ®µûçþ│╗ÕQîÕ╝ÇÕÉ»õ║å׫åõÏôõ╣ïÕÑïµûùþ╗êþöƒþÜäõ╗░µ£øµÿƒþ®║õ╣ïÞÁ\ÒÇ?/span>

µ▒éÕ¡ªõ╣ïÞÁ\Þë░ÞïªÞÇîµÿOÚò┐´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓µÀ▒þƒÑ´╝îÕö»µ£ëÿqøÕÅûÒÇüµï╝ÕìܵëìÞâ¢Õ«×þÄ░µóªµâƒÙÇ?span lang="EN-US">1926‗q┤µ£¼┐Uæµ»òõ©ÜÕÉÄÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓þòÖÕ£¿ÞèØÕèáÕôÑÕñºÕ¡ªÕÅÂÕç»Õú½Õñ®µûçÕÅ░ÕÀÑõ¢£´╝îÕÉîµùÂ¥lºþ«ïµö╗Þ»╗╝ïòÕú½ÒÇüÕìÜÕú½Õ¡ªõ¢ìÒÇ?/span>

1928‗q┤þÜäõ©Çõ©¬Õñ£µÖÜ´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕâÅÕ¥ÇÕ©µÇ©Çµá»é┐øÞíîÕ░ÅÞíîµÿƒþÜäÞºéï╣ïÕÀÑõ¢£´╝îÿqÖµùÂÕQîõ©ÇÚóùÕ░ÅÞíîµÿƒÕç║þÄ░Õ£¿õ╗ûþÜäÞºåÚçÄõ©¡ÒÇéÕ£¿õ©ÄþÄ░µ£ëµÿƒÞí¿Þ┐øÞíîÕ»╣þàºõ╣ïÕÉÄ´╝îÿqÖõ¢ì26Õ▓üþÜä‗q┤Þ¢╗õ║║µ£ëþé╣õ©ìµòóþø©õ┐íÞç¬ÕÀÌqÜäþ£╝þØøÔÇöÔÇöÞ┐Öµÿ»õ©ÇÚóùõ╗ĵ£¬Þó½ÕÅæþÄ░þÜäÕ░ÅÞíîµÿƒÕQ?/span>

Þç?span lang="EN-US">1801‗q┤µäÅÕñºÕê®Õñ®µûçÕ¡ªÕ«Â¢W¼õ©ÇïãíÕÅæþÄ░Õ░ÅÞíîµÿƒõ╗ѵØÑÕQîÕÉäÕø¢ÚÖå¥l¡µ£ëµû░þÜä׫ÅÞíîµÿƒÕÅæþÄÄ═╝îþäÂÞÇîõ©¡Õø¢õØhõ╣âÞç│õ║ܵ┤▓õ║║Õ£¿ÿqÖõ©ÇµûÜwØóõ©Çþø┤µùáµëÇÕ╗║µáæÒÇéõ╗ÄÕ╝áÚÆ░Õô▓þ£ïÕê░Þ┐ÖÚóùÕ░ÅÞíîµÿƒþÜäÚéúõ©ÇÕê╗ÞôvÕQîµÁ®µ©║þÜäµÿƒµ▓│õ╗┐õ¢ø(j¿®ng)¢W¼õ©ÇïãíÕø×Õ║öõ║åõ©¡Õø¢õ║║þÜäµ│¿ÞºåÕQîÚ╗æÞë▓þÜäÕ«çÕ«ÖÞâîµÖ»õ©èþ¼¼õ©ÇïãíþâÖõ©èõ║åõ©¡Õø¢õ║║þÜäÕì░Þ«░ÒÇ?/span>

Õ╝áÚÆ░Õô▓Õ╝║ÕÄïõ¢ÅÞç¬ÕÀ▒ÕåàÕ┐âþÜäµ┐ÇÕè¿´╝îÕ»╣Þ┐ÖÚóùÕ░ÅÞíîµÿƒ¥lºþ«ïÞÀƒÞ┐øÞºéÕ»ƒþáöþ®ÂÒÇéµÿ»‗q?span lang="EN-US">11µ£?span lang="EN-US">22µùÑ´╝îÕ£¿þ╗ÅÿqçÞ┐×¥l¡þÜäÞºéµÁïÕÆîþ▓¥Õ»åþÜäÞ¢¿ÚüôÞ«íþ«ùÕÉÄ´╝îõ╗ûþ╗êõ║Äþí«Õ«Üõ║åÿqÖþÜä╝﫵ÿ»õ©ÇÚóùõ╗ĵ£¬Þó½ÕÅæþÄ░þÜäÕ░ÅÞíîµÿƒÒÇ?/span>

Õ╝áÚÆ░Õô▓þÜäÕÅæþÄ░ÕQîÕ¥êÕ┐½Õ¥ùÕê░Õø¢ÚÖàÞíîµÿƒõ©¡Õ┐âþÜäµë┐Þ«ñÒÇéµîëÕø¢ÚÖàµâ»õ¥ïÕQîÕ░ÅÞíîµÿƒþÜäÕÅæþÄ░ÞÇàµïѵ£ëÕ»╣Þ»ÑÞíîµÿƒþÜäÕæ¢ÕÉìµØâÒÇéõ╝╝õ╣ĵ£¬¥lÅÕñ¬ÕñܵÇØÞÇâ´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓õ¥┐׫åÞ┐ÖÚóùÕ░ÅÞíîµÿƒÕæ¢ÕÉìõ©║ÔÇ£õ©¡ÕìÄÔÇØ´╝êChinaÕQë´╝îõ╗Ñþî«¥lÖõ║▓þêÌqÜä╝£ûÕø¢ÒÇ?/span>

õ╗ĵ¡ñÕQîÞ┐ÖÚóùþö▒õ©¡Õø¢õ║║ÕÅæþÄ░ÕãêÞó½Õæ¢ÕÉìõÏôÔÇ£õ©¡ÕìÄÔÇØþÜä¢W?span lang="EN-US">1125ÕÅÀÕ░ÅÞíîµÿƒ×«åõ©ÇÚªûµÁ¬µ╝½õ╣ﵡîÕ£¿Õ«çÕ«Öõ©¡Õö▒Õôì´╝îÿqÖÚªûï╣¬µÿOõ╣ﵡîµë┐ÞØ▓þØÇõ©¡Õø¢õ║║µÄóþ┤óµÿƒ¢I║þÜäÕåÆÚÖ®¥_äíÑ×õ©ÄÕÅæþÄ░ÞÇàµÁôþâêþÜäþê▒Õø¢õ╣ïµâàÒÇ?/span>

ÕÉîÕ╣┤ÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕåÖõ║åÚóÿõÏôÒÇèþòÖ¥ƒÄÕ¡ªõ©ÜÕ░åµ»òÕ»äÞ»ùÕæêµ»ìÒÇïþÜäõ©ÇÚªûÞ»ùÕQ?/span>

┐UæµèÇÕ¡ªÕ║öÕ«ÂÕø¢Ú£ÇÕQîÕ╝éÚéªÞ┤ƒ¢WêÞÀ¿ÞêƒÞ×RÒÇ?/span>

µ╝½Þ¿ÇÕ╝ºþƒóµáçÞï▒Õ┐ù´╝îõ╣àþ╝║µÖ¿µÿÅÕÑëÞôvÕ▒àÒÇ?/span>

õ╣îÖé▓Õèø_è¼Ú¢ÉÞØ▓Þªå´╝îµÿѵÖûÕ»©Þìëµ░öRÜ¥þƒÑÒÇ?/span>

Õû£µèèþ½╣õ╣ªõ╝áÕÑ¢Þ»¡´╝îµÿÄÕ╣┤µ©íµôvõ┐ÌqÉ┤õ╣ªÒÇ?/span>

ÿqÖÚªûÞ»ùµùóÚüôÕç║õ║åÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ»ÊÄ(gu¿®)»ìõ║▓þÜäµÀ▒µÀ▒µÇØÕ┐Áõ©Äµäƒµü®´╝îÕÅêÞí¿µÿÄõ║åÞç¬ÕÀ▒ÞÖ¢µ©©Õ¡ªµôvÕñûõ¢åþ½ïÕ┐ùµèѵòêÕø¢Õ«ÂþÜäµÁôï╣ôþê▒Õø¢õ╣ïµâàÒÇ?/span>

1929‗q▀_╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓ÞÄÀÕ¥ùÞèØÕèáÕôÑÕñºÕ¡ªÕñ®µûç¥pıdìÜÕú½Õ¡ªõ¢ìÕÉÄÕQîµïÆ¥lØõ║奃ÄÕø¢µÅÉõ¥øþÜäõ╝ÿÕÄÜÕ¥àÚüç´╝îÞí¿µÿÄÞç¬ÕÀ▒õ©ÇÕ┐âÕø×Õø¢þÜäµä┐µ£øÒÇéÕø×Õø¢õ╣ïÕëì´╝îõ╗ûÕÅéÞºéÞ«┐Úù«õ║奃ÄÕø¢ïzøÕàïÕ¿üÕ░öÕñ®µûçÕÅ░ÒÇüþ½ïÕàïÕñ®µûçÕÅ░ÒÇüÕ¿ü׫öÚÇèÕñ®µûçÕÅ░ÕÆîÕèáµï┐Õñº¥l┤ÕñÜÕê®õ║ÜÕñ®µûçÕÅÄ═╝îÕÉîµùµɣÚøåõ║åÞ«©ÕñÜÕñ®µûçµòÖ┐Uæõ╣ªÒÇüÕñ®µûçõ╚AÕÖ¿ÞÁäµûÖÒÇüÕñ®µûçþàºþëçþ¡ë¢{ë´╝îõ©║Õø×Õø¢µòêÕèøÕüÜ¡æ│õ║åÕçåÕñçÒÇ?/span>

µÿ»Õ╣┤┐UïÕñ®ÕQîþö½õ©ÇÕø×Õø¢ÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓Õìø_ÅùÞüÿõ║ÄÕìùõ║¼õ©¡Õñ«ÕñºÕ¡ªþë®þÉå¥pıdÆîõ©¡Õñ«þáöþ®ÂÚÖóÕñ®µûçþáö¢IµëÇÕQêõ╗Ñõ©ïþ«Ç┐U░Õñ®µûçµëÇÕQëÒÇéõ╗ĵ¡ñ´╝îõ╗ûõ╗ѵ╗íÞàöþÜäþê▒Õø¢þ⡵âàµèòÝw½õ║Ä╝£ûÕø¢þÜäþºæÕ¡ªõ║ïõ©Üõ©¡ÒÇ?/span>

ÿq¢µùÑÚúƒ´╝ܵùѵ£║Þ¢░þé©õ©ïþÜäµé(zh¿¿n)▓Õú«Õ绵¡î

Õ╝áÚÆ░Õô▓µÄ¿¢ÄùÕê░1941‗q┤Õ£¿õ©¡Õø¢ÕóâÕåà׫嵣ëõ©ÇïãíµùÑÕà¿ÚúƒÕç║þÄ░ÕQîÞ┐ÖïãíµùÑÕà¿Úúƒ×«åõ╗ĵû░þûåÕ╝ÇÕºï´╝î¥lÅÞ┐çþöÿÞéâÒÇüÚÖòÞÑÐØÇüµ╣ûÕîùÒÇüµ▒ƒÞÑ┐´╝îµ£ÇÕÉÄõ╗Ä╝øÅÕ¥ÅÕîùÚâ¿ÕàѵôvÒÇ?/span>

Õ¥êÕ┐½ÕQîÞï▒Õø¢µá╝µ×ùÕ░╝µ▓ıdñ®µûçÕÅ░õ¥┐Þ»üÕ«×õ║åÿqÖõ©ÇµÄ¿µÁïÕQîÕÉîµùÂÞ«ñõ©°Ö┐Ö׫åµÿ»400‗q┤ÚÜ¥ÚüçþÜäÕÑçÞºéÕQîÕàÀµ£ëµ×üÚ½ÿþÜäÕ¡ªµ£»õ╗ÀÕÇ╝ÕÆîÞºéÞÁÅõ╗ÀÕÇ╣{ÇéÞ┐Öõ©ÇÚçìþúàµÂêµü»Õ╝òÞôvõ║åÕñÜÕø¢Õñ®µûçÕ¡ªÕ«ÂþÜäÚ½ÿÕ║ªÚçìÞºåÕQîþ║À¥U»éí¿¢C°Ö«íÕêƵØÑÕìÄÞºéï╣ïÒÇ?/span>

1941‗q▀_╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓þÄçÚÿƒþÜäµùÑÕà¿ÚúƒÞºéï╣ïÚÿƒÕ£¿õÅ═(f¿┤)ïz«þòÖÕ¢▒ÒÇ?/span>

õ©¡Õø¢Õñ®µûçÕ¡ªþòîõ╣ƒÕ╝ÇÕºïõ║åþ┤ºÚöúÕ»åÚ╝ôþÜäÕçåÕñçÕÀÑõ¢£´╝î‗qÂþë╣Õ£░þ╗äÕ╗ÌZ║åõ©¡Õø¢µùÑÚúƒÞºéµÁïÕºöÕæÿõ╝ÜÒÇéõ¢åÕøáÕÅùÕê░µùѵ£¼Õà¿ÚØóõþRÕìĵêÿõ║ëþÜäÕ¢▒ÕôìÕQîÕÉäÕø¢Õñ®µûçÕ¡ªÕ«Âþø©¥lºÕÅûµÂêÕ»╣ÿqÖµ¼íµùÑÕà¿ÚúƒþÜäÞºéµÁïÞ«íÕêÆÕQîõ©¡Õø¢Õñ®µûçÕ¡ªþòîõ╣ƒÞó½Þ┐½õ©¡µû¡õ║åÕçåÕñçÕÀÑõ¢£ÒÇ?/span>

Õ¢ôµùÂÕìùõ║¼õ©¡Õñ«ÕñºÕ¡ªÞÑ┐Þ┐üÚçìÕ║åÕQîÕñ®µûçµëÇõ╣ƒÞ┐üÞç¤xÿåµÿÄÒÇ?span lang="EN-US">1941‗q▀_╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕÅùÞüÿõÏôÕñ®µûçµëǵëÇÚò┐´╝îÕŬÞÝnÕëìեǵÿåµÿÄÕÀÑõ¢£ÒÇéµèùµêÿµ£ƒÚù┤µØíõ╗ÂÞë░ÞïªÞç¬õ©ìÕ┐àÞ»▀_╝îÿqÿÞªüµùµùµïàÕ┐âµùѵ£║þÜäÞÿ¬þé©´╝îõ¢åµÿ»Õ╝áÚÆ░Õô▓Õºï¥lêµ▓íµ£ëÕ┐ÿÞ«░Þ┐ÖïãíµùÑÚúƒÞºéï╣ïÕÀÑõ¢£´╝îµ»òþ½ƒµ¡ñÕëìµêæÕø¢ÿqÿõ╗ĵ£¬õï╔þö¿þÄ░õ╗úþºæÕ¡ªµû╣µ│òÞ┐øÞíîÞ┐çµùÑÚúƒÞºéµÁïÒÇ?/span>

Õ╝áÚÆ░Õô▓µÀ▒þƒÑ´╝îÕªéµ×£Þâ¢ÕñƒµêÉÕèƒÕ«îµêÉÿqÖµ¼íõ╗ıdèíÕQîÕ░åµ×üÕñºµî»ÕÑïõ©¡Õø¢õ║║þÜäÞç¬õ┐íÕ┐â´╝î׫ñÕàÂÕ»╣õ║ÄÝw½Õñäµèùµùѵêÿõ║ëµ░┤µÀ▒þü½þâ¡õ©¡þÜäõ║║µ░æµØÑÞ»┤ÕQîÕ»╣õ║ĵùÑÚúƒþÜäÞºéµÁïµèÑÚüô׫åµÿ»õ©Çõ©¬µ×üÕñºþÜäÕ┐âþÉåµà░ÞùëÒÇ?/span>

µø┤ÚçìÞªüþÜäµÿ»´╝îµùÑÕà¿ÚúƒþÜäÕÅæþöƒÕ»╣õ║ÄÕñ®µûçþÄ░Þ▒íþÜäþáö¢Iµ£ëÚçìÞªüõ╗ÀÕǹ|╝îµ»öÕªéÕ£¿õØhÕÀѵùÑÕåòõ╚AÕÅæµÿÄõ╣ïÕëìÕQîõØh¥cıdŬµ£ëÕ£¿µùÑÕà¿ÚúƒÕÅæþöƒµùµëìÞâ¢ÞºéµÁïÕê░Õñ¬Úÿ¤x£ÇÕñûÕ▒éþÜäµùÑÕåòþ╗ôµ×ä´╝øÕªéµ×£µùÑÕà¿ÚúƒÕÅæþöƒµùµ£ëÕ¢ùµÿƒõ╗ÄÕñ¬Úÿ│ÚÖäÞ┐æ¥lÅÞ┐çÕQîÚÖìõ¢ÄþÜäÕñ¬Úÿ│õ║«Õ║ªµ£ëÕè®õ║ĵêæõ╗¼ÕÅæþÄ░Õ«âõ╗¼´╝î¥cÍM╝╝þÜäÕăþÉåõ╣ƒµ£ëÕè®õ║ÄÕ©«Õ讵êæõ╗¼ÕÅæþÄ░Þ┐ÉÞíîÕ£¿µ░┤µÿƒÞ¢¿ÚüôÕåàõ¥ºþÜäÕ░ÅÞíîµÿƒÒÇ?/span>

Õ£¿ÕàÂõ╗ûÕø¢Õ«ÂþÜäÕñ®µûçÕ¡ªÞÇàþø©¥lºÕÅûµÂêÞ┐ÖïãíÞºéï╣ïÞ«íÕêÆÕÉÄÕQîÕªéµ×£õ©¡Õø¢õØhõ╣ƒõ©ìÕÄ╗Þºéï╣ï´╝îÚéúõ╣êÿqÖµ¼íÕçáþÖ¥‗q┤ÚÜ¥ÚüçþÜäµùÑÕà¿ÚúƒÕÅ»Þâ¢Þ┐×µ£ÇÕƒ║µ£¼þÜäþºæÕ¡ªÞ«░Õ¢òÚ⢵▓íµ£ëõ║åÒÇéõ¢åõ╗ûÕÉîµùÂõ╣ƒþƒÑµÖôÕQîÕ£¿µêÿþü½¥UÀÚú×õ╣ïÚÖàÕQîþ®┐¡æèµ×¬µ×ùÕ╝╣Úø¿þÜäÕ¥üþ¿ïÕÅêµÿ»ÕñÜõ╣êÕì▒ÚÖ®ÕQ?/span>

õ©ÌZ║å╝£ûÕø¢ÕQîõÏôõ║åþºæÕ¡ª´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕØÜÕ«Üõ┐íÕ┐âÔÇöÔÇöõ╗ûÕ┐àÚí╗µëøÞôvÿqÖõ©¬Þ┤úõôQÕQ?/span>

µ£Ç¥lê´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ░¢µ£ÇÕñºÕè¬Õèøþ╗ä¥lçÞôvõ║åõ©Çõ©¬Õìüõ¢ÖõØhþÜäÞºéï╣ïÕ░Å¥lä´╝îþöÎâ╗ûµïàõôQµ¡ñµ¼íÞºéµÁïÞíîÕè¿þÜäÚóåÕñ┤õØhÒÇéÕ£¿¥lÅÞ┐çÞç¬þäÂÕøáþ┤áÒÇüµö┐µ▓ıdøáþ┤áÒÇüµêÿõ║ëÕøáþ┤áþ¡ëÕñܵû╣ÚØóþÜäÞÇâÞÖæÕÉÄ´╝îÞºéµÁï׫Åþ╗ä׫åÞºéï╣ïþé╣╝ï«Õ«ÜÕ£¿þöÿÞéâõÅ═(f¿┤)ïz«ÒÇ?/span>

Õç║ÕÅæõ╣ïÕëìÕQîþö¿õ║ÄÞºéï╣ïþÜäÕ£░ÕÒ^Úò£Õ£¿Þ¢¼Þ┐ÉÚÇöõ©¡Þó½µùÑÕ»çþ驵»ü´╝îÞÇîõÅ═(f¿┤)µùÂõ╗ÄÕø¢ÕñûÕ«ÜÕêÂÕÅêÞÁÂõ©ìõ©èµùóÕ«ÜþÜäÞºéï╣ïµùÂÚù┤ÒÇéµùáÕÑêõ╣ïõ©ï´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕŬÕÑ¢Õ░åõ╗ÄÕìùõ║¼þé¸ÚçæÕ▒▒Õñ®µûçÕÅ░Õ©ªµØÑþÜäµæäլ䵣øÞ┐£Úò£Õñ┤ÕÅûõ©ïÕQîÕŪիëÞúàõ©Çõ©¬µ£¿µ×Ë×╝îþö¿Ú╗æÕ©âÕîàÞú╣ÞôvµØÑõ╗úµøëKò£¢{Æ´╝îÕåìõ╗Ñ24Þï▒Õ»©ÕÅìÕàëÚò£Õ║òþëçÕîúÚÖäõ║ÄÕàÂÕÉÄÕQîµïìµæäµùÑÕåòÕø¥ÕâÅÒÇéõ╣ïÕÉÄ´╝îõ╗ûÕÅêõ╗Äõ©¡Õñ«ÕñºÕ¡ªÒÇüÚçæÚÖÁÕñºÕ¡ªÕÆîÚÖåÕ£░ï╣ïÚçŵÇıd▒Ç¢{ëÕìòõ¢ìÕǃµØÑõ║åµ£øÿq£Úò£ÒÇüµæäÞ░Îâ?n¿¿i)AÒÇüþ¡ëÚ½ÿõ╚A¢{ëÞ«¥ÕñçÒÇ?/span>

1941‗q?span lang="EN-US">6µ£êÕ║òÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓þÄçÚÿƒÕç║ÕÅæÕQîÞ©Åõ©èõ║åÿq¢ÚÇɵùÑÚúƒþÜäÞë░ÚÜ¥Õ¥üþ¿ïÒÇ?/span>

þöÎâ║Äþë®ÞÁäÕî«õ╣ÅÕQîõ╗ûõ╗¼õ©ÇÞíîÕŬÞ⢵îñÕ£¿õ©ÇÞ¥åþá┤µùºþÜäÕåøþö¿ÕìíÞ×Rõ©èÒÇéÕ¢ôµùË×╝îõ©¡Õø¢µ¡úÕñäÕ£¿µèùµùѵêÿõ║ëþÜäµêÿþòÑþø©µîüÚÿµ«ÁÒÇéµùÑÕåøÕç║õ║Äþºì┐UìÞÇâÞÖæÕQîÕãêõ©ìµëô¢ÄùÞ«®ÞºéµÁïÚÿƒÚí║ÕꮵêÉÞíîÒÇ?span lang="EN-US">7µ£?span lang="EN-US">7µùÑõ©¡Õìê´╝îÕ¢ôÕìíÞ¢ªÞíîÞçîÖÀØÚçìÕ║å20Õà¼ÚçîþÜäµôvïéáµ║¬ÞÀ»µ«ÁµùË×╝îµùÑÕåøþÜäÚú×µ£║µ»½õ©ìþòÖµâàÕ£░õ╗Äõ╗ûõ╗¼Õëìµû╣þÜäÕñ®þ®║Úú×µØÑÒÇéþ┤ºÞªüÕà│Õñ▀_╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓õ©ÇÞíîõØhµÇÑÕ┐ÖÞÀîÖ×RÕQîÞÂ┤ÕÇÆÕ£¿µùüÞ¥╣þÜäõ©ÇÕØùÕå£þö¯C©èÒÇéÕêÜÕêÜÞÂ┤ÕÇÆ´╝îþêåþé©Õú░Õ░▒Ú£çÕ¥ùÚÿƒÕæÿõ╗¼Õçáïã▓Õñ▒Þü¬ÒÇéµëÇ‗q©´╝îÞºéµÁï׫ÅÚÿƒõ©ÇÞíîÚ⢵▓íµ£ëÕÅùõ╗Çõ╣êõ╝ñÕQîõ╚AÕÖ¿õ╣ƒõ┐ØÕ¡ÿÕ«îÕÑ¢ÕQîÚÖ®õ╣ïÕÅêÚÖ®Õ£░ÚÇâÞ┐çõ║åÞ┐Öõ©ÇÕè½ÒÇéµÄÑõ©ïµØÑþÜäÞÁ\ÚÇöõ©¡ÕQîõ╗ûõ╗¼ÕÅêÕñܵ¼íÚü¡Õê░µùѵ£║Þ¢░þé©ÒÇ?/span>

ÚÖñõ║åÞ¢░þé©ÕQîµùàÚÇöõ©¡ÿqÿõ©ìµùÂÕç║þÄ░ÕÉä┐UìÚÖ®Õóâ´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓µø¥ÕåÖõ©ïõ©ÇîDë|ûçÕ¡ùµÅÅÿq░Þ┐ÖïãíÔÇ£Úò┐Õ¥üÔÇØ´╝ÜÔÇ£Õîùõ©èÕà¼ÞÀ»µ▓┐ÚÇöþÜäÕ£░ÕÉìµ£ëµëÇÞ░ôõ©âÕìüõ║îµïÉÕ╝»ÒÇüÕÉ赡ıd▓®¢{ë´╝îÕñƒÕÉôõ║║þÜäÒÇéÚ®¥Ú®ÂÕæÿõ©ÌZ║åþ£üµ▒¢µ▓╣´╝îµ»Åõ©ïÕØíõ¥┐ÕàîÖôvµ▓Üwù¿ÕQîõôQµ▒¢Þ×Rµ╗æÞíîÒÇéÕà¼ÞÀ»õ©ñµùü´╝îµëÇÞºüÕê░¥ÿ╗Þ×Rµ╗Üõ©ïÕØí´╝îµùáõØhþÉåþؼþÜä´╝îµ»öµ»öþÜåµÿ»ÕQîõÎoõ║°Öºªþø«µâèÕ┐âÒÇéµ»ÅÿqçÕà│Õìí´╝î¢ÄíþÉåõ║║ÕæÿÕ»╣Õ╝ÇÞ¢ªÚÇÜÞíîÕñܵû╣þòÖÚÜ¥ÕQîÕ┐àÖÕ╗ÚÑÀõ╗ÑÚªÖþ⃴╝î‗qÂþ¡öÕ║öµø┐õ╗ûõ╗¼Õ©ªÚ╗äÚ▒¹|╝êÕìø_àìÞ┤╣õ╣ÿÕ«ó´╝ëÕQîõ║ñµÂëµëì¢ÄùÕè×ÚÇÜÒÇéµêæõ╗¼Þ×Rõ©èÕáåµ╗íõ╚AÕÖ¿ÕÆîÞíîµØÄÚô║þøûÕQîÕÀÑõ¢£õØhÕæÿõ¥┐ÕØÉÕ£¿ÞíîµØÄõ©èÚØóÒÇéÚéúµÿ»Õ¥êõ©ìÞêÆÚÇé´╝îõ╣ƒõ©ìÕ«ëÕà¿þÜä´╝îõ¢åµùáÕÅ»ÕÑêõ¢ò´╝îÕŬեùÕåÆÚÖ®ÕëìÞ┐øÒÇéÔÇ?/span>

õ╗ĵÿåµÿÄÕê░õ©┤µ┤«ÕQîÕ£░Õø¥õ©è׫▒Úéúõ╣êõ©ÇîDÁÞÀØ╝ø╗´╝îõ¢åÕ£¿Õ╝áÚÆ░Õô▓þ£╝õ©¡´╝îÕì┤õ╗┐õ¢?j¿®ng)Õñ®µÂ»µôvÞºÆõ©ÇÞê¼ÚüÑÿq£´╝îõ©Çõ©ìÕ░ÅÕ┐â´╝î׫Îâ╝ÜÞÀîÕàѵÀ▒µ©èÒÇéµëÇ‗q©´╝îÞïªÕ┐âõ║║Õñ®õ©ìÞ┤ƒÕQîõ╗ûõ╗¼õ║Ä8µ£?span lang="EN-US">13µùÑþ╗êõ║ÄÞÁÂÕê¯C║åõ©┤µ┤«ÒÇ?/span>

Õ£¿õÅ═(f¿┤)ïz«þÜäÚéúµ«ÁµùÑÕ¡Éõ¥ØþäÂÕì▒ÚÖ®ÚçìÚçìÕQîµùÑÕåøõ©ìþöÿÕ┐âÕñÌpË|ÕQîÕàêÕÉÄÞÿ¬þé?span lang="EN-US">5ïãíÒÇ?span lang="EN-US">8µ£êÕ║òþÜäõ©ÇïãíÕ░ñÕàÂõ©ÑÚçì´╝îõ©ñµ×µòîµ£║þøÿµùï¢IÌZ©¡ÕQîµèòÕ╝╣Õìüõ¢Öµ×ÜÕQîÕÄ┐ÕƒÄõ©ÇþëçÕ║ƒÕóƒÒÇéõÏôõ║åÚÿ▓µ¡óµùѵ£ÌZþRµëÄ═╝îõ┐ØÞ»üÞºéµÁïþÜ䵡úÕ©©Þ┐øÞíî´╝î9µ£?span lang="EN-US">20µùѵÖÜÕQîÕø¢µ░æµö┐Õ║£þë╣ïz¨Nüú20õ¢Öµ×µêÿµûùµ£║Úøå¥lôõ║ÄÕà░ÕÀ×µ£║Õ£║Õ¥àÕæ¢ÕQîÚÜŵùµ蝹ê¬þ¼¼õ║îÕñ®ÕÅ»Þâ¢õ╝Üþ®║Þó¡õÅ═(f¿┤)ïz«þÜäµùѵ£¼Þ¢░þ驵£║´╝øÞºéµÁïÕ¢ôÕñ®ÕQîÞ┐ÿþë╣Õê½ïz¨Nüúõ║åõ©Çõ©¬Ú½ÿ׫äþé«ÕàÁÕøóÿqøÞíîµèñÕì½ÒÇ?/span>

õ©ìÞâ¢õ©ìÞ»┤ÕQîÞ┐ÖïãíµùÑÚúƒÞºéï╣ïµüɵÇòµÿ»õ©ûþòîÕñ®µûçÕÅ▓õ©èµ£Çõ©║µ?zh¿¿n)▓Õú«þÜäõ©ÇïãíÒÇ?/span>

9µ£?span lang="EN-US">21µùÑ´╝îµùÑÕà¿ÚúƒÒÇéõ╗ÄÕêØõ║ÅÕê░ÕñìÕă´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓þÄçÚÿƒµïìµæäõ║å200ÕñÜÕ╝áþàºþëçÕQîÕãêÞºéµÁïÒÇüµìòµìëÕê░þÅìÞ┤ÁÕñ®µûçÞÁäµûÖ170ÕñÜÚí╣ÒÇ?/span>

Õ«×ÕåÁþö▒ÚçìÕ║åõ©¡Õñ«Õ╣┐µÆ¡þöÁ(sh¿┤)ÕÅ░ÚÇÜÞ┐çµùáþ║┐þöë|çLÞ¢¼µÆ¡Õê¯C©ûþòîÕÉäÕ£░ÒÇéµùÑÕà¿Úúƒÿqçþ¿ïµîüþ«ïõ║åÕñº¥Uªõ©ëÕêåÚƃÔÇöÔÇöõ¢åÿqÖõ©ëÕêåÚƃµÿ»Õ▒×õ║Äõ©¡Õø¢þÜäÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓õ╗úÞí¿õ©¡Õø¢Õñ®µûçÕ¡ªÕ«ÂÕÆîõ©¡Õø¢õØhµ░æÕÉæõ©ûþòîÕ▒òþÄ░õ║åõ╗ûõ╗¼õÈƵ£øÕñ®¢I║þÜäµëºÞæùÕÆîõ©ìÕ▒êõ©ìµîáþÜä¥_äíÑ×ÒÇ?/span>

1942‗q▀_╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ£¿¥ƒÄÕø¢ÒÇèÕñºõ╝ùÕñ®µûçÕ¡ªÒÇïõ©èÕÅæÞí¿õ║åÒÇèÕ£¿µùѵ£¼Þ¢░þ驵£║Úÿ┤Õ¢Îâ©ïþÜäµùÑÚúƒÞºéï╣ïÒÇï´╝îµûçþ½áõ©ÇµûÜwØóÕ»ÊÄ(gu¿®)¡ñïãíµùÑÚúƒÞºéï╣ïÞ┐øÞíîõ║å┐UæÕ¡ªþÜäµÇ╚Ø╗ôµèÑÕæèÕQîÕŪõ©ÇµûÜwØóõ╣ƒµÄºÞ»ëõ║åµùѵ£¼Õ©ØÕø¢õ©ÍM╣ëÕ£¿õ©¡Õø¢þè»õ©ïþÜäµ╗öÕñ®¥|¬ÞíîÒÇ?/span>

µ¡ñµ¼íµùÑÚúƒÞºéµÁïõ╣ïÞíîÿqÿþ╗ÖÕ╝áÚÆ░Õô▓þòÖõ©ïõ©Çõ©¬ÕÀ¿ÕñºÚüùµå¥ÒÇéÕ£¿õ╗ûÕêܵèÁõÅ═(f¿┤)ïz«µùÂÕQîÕ«Âõ©¡Õ░▒õ╝áµØÑõ║åµ»ìõ║▓þùàÕìÌqÜäµÂêµü»ÒÇéÕ╝áÚÆ░Õô▓õ╗ÄÕ░Åõ©ºþêÂÕQîõ©Äµ»ìõ║▓þÜäµäƒµâàÞç¬õ©ìÕ¥à¡aÇÒÇéõ©ñÚÜ¥õ╣ïõ©ï´╝îÿqÖõ¢ìÕ¡ØÕ¡Éÿqÿµÿ»ÚÇëµï®õ║åÕØܵîüÕ«îµêɵùÑÚúƒÞºéï╣ïÒÇéÕ£¿µùÑÚúƒÞºéµÁïÕ«îµêÉÕÉÄþÜä¢W¼õ©ëÕñ®´╝îµ»ìõ║▓ÕÄÍM©ûþÜäµÂêµü»õ╝áÕê¯C║åÕ╝áÚÆ░Õô▓ÞÇ│õ©¡ÒÇéÕ«ÂÕø¢õ╣ïÚù┤þÜäÕ┐áաصèëµï®ÕQîÞç¬ÕÅñõ╗ѵØÑÕ░▒µÿ»þƒÑÞ»åÕêåÕ¡ÉÚØóõ©┤þÜäõ©ÇÕñºÚÜ¥Úóÿ´╝îµé(zh¿¿n)▓þùøõ╣ïõ¢ÖÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ£¿ÕåÖ¥lÖÕª╗Õ¡ÉþÜäõ┐íõ©¡Þí¿µÿÄõ║åÞç¬ÕÀÌqÜäµÇüÕ║ªÕQÜÔÇ£ÔǪÔǪգúµêÿµû╣îD°P╝îµòóÞÇ¢Õ«ÂÕ«ñõ╣ïõ╣É´╝ƒµ¡ÑÕñ®µ£ëÞ┤úÕQîÚÜ¥Þ¥×Þø«þÿ┤õ╣ïÞíîÒÇéÔÇ?/span>

ÿq¢µ£ØÕñò´╝ÜÞ«®õ©¡Õø¢Õñ®µûçõ║ïõ©ÜÕôìÕ¢ıd»░Õ«?/span>

µèùµùѵêÿõ║ëÞâ£Õê®ÕÉÄ´╝îÕñ®µûçµëÇõ║?span lang="EN-US">1946‗q┤Þ┐üÕø×Õìùõ║¼þé¸ÚçæÕ▒▒ÒÇéÕ¢ôµùË×╝îþöÎâ║ĵêÿõ║ëþÜäþá┤ÕØÅ´╝îþ┤½ÚçæÕ▒▒Õñ®µûçÕÅ░õ©ÇµùëÖÜ¥õ╗ÑÕ╝ÇÕ▒òÕÀÑõ¢£ÒÇéµÿ»‗q▀_╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓ÚÇëµï®ÕëìեǥƒÄÕø¢ÞÇâÕ»ƒÕñ®µûçÕ¡ªþáö¢IÂþÜ䵣ǵû░µêɵף´╝îõ©║þé¸ÚçæÕ▒▒Õñ®µûçÕÅ░µ£¬µØÑþÜäÕÅæÕ▒òÕüÜÕçåÕñçÕÀÑõ¢£ÒÇéþäÂÞÇî´╝îÚÜÅþØÇÕø¢ÕåàÕ▒ÇÕè┐ÕÅÿÕîû´╝뵣ïÕÅïÕèØÕ╝áÚÆ░Õô▓þòÖÕ£¿þ¥ÄÕø¢´╝ÄÕø¢þÜäõ©Çõ║øÕñºÕ¡ªõ╣ƒ¥U´L║ÀÕÉæõ╗ûõ╝©Õç║èÖ䵪äµ×ØÒÇéÕ╝áÚÆ░Õô▓Õì┤µû®ÚÆëµê¬ÚôüÕ£░µïÆþ╗Øõ║å´╝îõ╗ûÞ»┤ÕQÜÔÇ£õ©¡Õø¢ÕÅñõ╗úµ£ëÔÇÿµÑܵØɵÖïþö¿ÔÇÖþÜäÞ»┤µ│òÕQîµêæÞÖ¢þ«ùõ©ìõ©èÔÇÿµÑܵØÉÔÇÖ´╝îõ¢åõ╣ƒõ©ìþöÿÕ┐âõÏôÔÇÿµÖïÔÇÖµëÇþö¿ÒÇéÔÇØÕ£¿Õ»╝թ굿赻öÕìܵòÖµÄêþÜäÕ©«Õè®õ©ï´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓þ╗êõ║ÄÕ£¿1948‗q?span lang="EN-US">3µ£êÞ©Åõ©èõ║å╝£ûÕø¢ÕñºÕ£░ÒÇ?/span>

õ╣ïÕÉÄÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓┐U»µ×üÕÅéÕèáþ┤½ÚçæÕ▒▒Õñ®µûçÕÅ░þÜäÚçìÕ╗║ÕÀÑõ¢£ÒÇ?span lang="EN-US">1950‗q?span lang="EN-US">5µ£?span lang="EN-US">20µùÑ´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓Þó½õ╗ıdæ¢õ©ÌZ©¡Õø¢þºæÕ¡ªÚÖóþ┤½ÚçæÕ▒▒Õñ®µûçÕÅ░ÕÅ░Úò┐ÕQîþ涥l¡õÏô╝£ûÕø¢ÕÆîõØhµ░æÞÁA(ch¿│)þî«Þç¬ÕÀÌqÜäÕèøÚçÅÒÇéÕ£¿ÿqÖÚçîÕQîõ╗ûõ©Çþø┤ÕÀÑõ¢£Õê░1984‗q┤ÒÇ?/span>

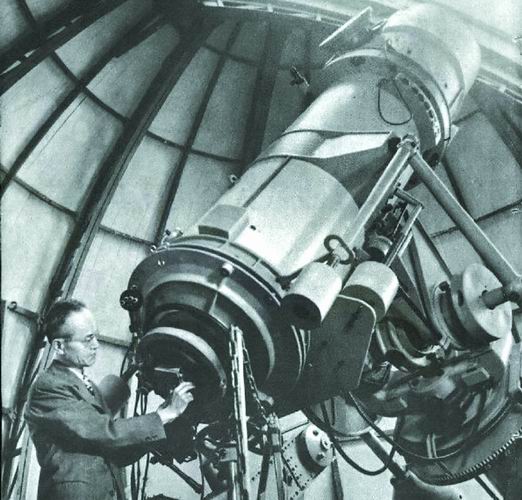

õ©èõ©û¥U?span lang="EN-US">60‗q┤õ╗úÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ£?span lang="EN-US">60cmÕÅìÕ░äµ£øÞ┐£Úò£µùüÕÀÑõ¢£

Õ£¿Þ┐Ö30ÕñÜÕ╣┤ÕÄåþ¿ïõ©¡´╝îµ╗íµÇÇï╚ǵâàÕÆîµèÌp┤ƒþÜäÕ╝áÚÆ░Õô▓µá╝ÕñûþÅìµâ£µùëÖù┤ÕQîÕŬõ║ëµ£ØÕñòÒÇéÚÖñõ║åµïàÞ┤ƒÚóåÕ»╝ÕÀÑõ¢£õ╣ïÕñû´╝îõ╗ûÞ┐ÿÕØܵîüÕñ®µûçÞºéµÁïÕÆîÞ«í¢ÄùÕÀÑõ¢£ÒÇéÕ¢ôµùÂÕŬÞâ¢õï╔þö?span lang="EN-US">15ÕÄÿþ▒│þÜäµèÿÕàëµ£øÿq£Úò£µïìµæä׫ÅÞíîµÿƒ´╝îµ»Åþàºõ©ÇÕ╝á´╝îڣǵøØÕàë20ÕêåÚƃÒÇéþé¸ÚçæÕ▒▒þÜäµÖ┤µ£ùÕñ£¢I║ÕñÜÕ£¿Õå¼Õñ®´╝îÕ▒Îâ©èÕñ£Õ»ÆÕQîÚò┐µùëÖù┤Ú£▓Õñ®Õ»╝µÿƒÕQîõÎoõ║║ÕÅêÕåÀÕÅêÕǪÒÇéÕ╝áÚÆ░Õô▓ÞÖ¢µÿ»ÚóåÕ»╝ÒÇüÕëìÞ¥ê´╝îõ¢åÕ£¿┐Uæþáöõ©èõ╗ĵØÑõ©ìµÉ×þë╣îDèÕîûÕQîõ╗ûÕÉæµØÑÚ⢵ÿ»ÕÆîÕ¡ªþöƒÒÇüÕ讵ëïþ¡ëÞ¢«µÁüÕ»╝µÿƒÕQîõ©Çõ║ÌZ©Çþëç´╝îõ©ÇÞºéµÁï׫▒µÿ»õ©ÇÚÇÜÕ«ÁÕQîµùáÞ«║ջƵÜæÒÇéÕ»╣µ¡ñÕ╝áÚÆ░Õô▓Õì┤õ╣ÉÕ£¿ÕàÂõ©¡´╝îõ╗ûÕ©©Þ»▀_╝ÜÔÇ£õ©ìþƒÑÞÇàõ╗Ñõ©°ÖïªÕQîþƒÑõ╣ïÞÇàõ╗Ñõ©ÌZ╣Éõ╣ƒÒÇéÔÇ?/span>

Õ»╣Õ░ÅÞíîµÿƒÒÇüÕ¢ùµÿƒþ¡ëÕñ¬Úÿ│¥p╚Øë╣îDèÕñ®õ¢ôÞ┐øÞíîþáö¢IÂÕÆîµÄóþâªÕQîÞâ¢ÕñƒµÅÉõ¥øµÅ¡¢C║Õñ®õ¢ôþë®Þ┤¿Þ┐ÉÕè¿ÞºäÕ¥ïÕÆîÕñ¬Úÿ│¥p╗Þôvµ║ɵ╝öÕîûÚù«ÚóÿþÜäÚçìÞªü¥U┐þâªÕQîþë╣Õê½µÿ»õ©Çõ║øÞ┐æÕ£░Õ░ÅÞíîµÿƒµø┤ÕàÀµÄóþâªþáöþ®ÂÕÆîÕ╝ÇÕÅæÕê®þö¿þÜä‗qëKÿöÕëìµÖ»ÒÇ?/span>

¥lÅÞ┐çÿq?span lang="EN-US">40‗q┤þÜäÞºéµÁïþáöþ®ÂÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ╝ÇÕêøþÜäÕ»╣Õ░ÅÞíîµÿƒÒÇüÕ¢ùµÿƒþÜäÞºéµÁïÕÆîÞ¢¿ÚüôÞ«í¢ÄùÕÀÑõ¢£ÕÅûÕ¥ùõ║åõ©░þíòµêɵףÔÇöÔÇöõ╗ûÚóåÕ»╝þÜäÕøóÚÿƒÕà▒µïìµæä׫ÅÞíîµÿƒÒÇüÕ¢ùµÿƒÕ║òþë?span lang="EN-US">8600ÕñÜÕ╝áÕQîÞÄÀÕ¥ùµ£ëõ╗ÀÕÇ╝þÜä¥_äíí«õ¢ìþ¢«µò░µì«9300ÕñÜõ©¬ÕQøÕÅæþÄ?span lang="EN-US">1000õ¢ÖÚóùµû░Õ░ÅÞíîµÿƒ‗qÂÞ«í¢Äùõ║åÕ«âõ╗¼þÜäÞ¢¿Úüô´╝îÕàÂõ©¡µ£?span lang="EN-US">100ÕñÜÚóù׫ÅÞíîµÿƒÕÆî3Úóùþé¸ÚçæÕ▒▒Õ¢ùµÿƒÞÄÀÕ¥ùõ║åÕø¢ÚÖàµ░©õ╣àþ╝ûÕÅÀÕÆîÕæ¢ÕÉìµØâÒÇ?/span>

µ¡ñÕñûÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓ÿqÿÕÅéõ©Äõ║åÞ«©ÕñÜÖÕ╣Õø¢Õ«ëÖçìÕñºÚí╣þø«ÒÇ?span lang="EN-US">1957‗q▀_╝îÕ£¿õ©ûþòîõ©è¢W¼õ©ÇÚóùõØhÚÇáÕì½µÿƒÕÅæ׫äõ╣ïÕëì´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ░åÕñ®õ¢ôÕèøÕ¡ªÕƒ║þíÇþÉåÞ«║Õ║öþö¿Õê¯CØhÚÇáÕì½µÿƒÞ¢¿Úüôþáö¢IË×╝îÕÅæÞí¿ÒÇèõØhÚÇáÕì½µÿƒþÜäÞ¢¿ÚüôÚù«ÚóÿÒÇïÞ«║µûç´╝îõ╗ÄþÉåÞ«ÌZ©èµÄóÞ«¿Õ£░þÉâÕ¢óþèÂÕÆîÚ½ÿÕ▒éÕñºµ░öÚÿ╗ÕèøÕ»╣õ║║ÚÇáÕì½µÿƒÞ¢¿ÚüôþÜäµæäÕè¿Õ¢▒ÕôìÒÇéÕàÂþÉåÞ«║Õ£¿õ╣ïÕÉÄþÜäÕ«×µÁï¥lôµ×£õ©¡Õ¥ùÕê░Ú¬îÞ»ü´╝îµêÉõÏôµêæÕø¢õ║║ÚÇáÕì½µÿƒÞ┐ÉÕè¿þÉåÞ«║þÜä¥lÅÕੵûçþî«ÒÇ?/span>

1965‗q▀_╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕÅêþÄçÚóåþø©Õà│õ║║ÕæÿÕÅéõ©ÄµêæÕø¢¢W¼õ©ÇÚóùõØhÚÇáÕì½µÿƒÔÇ£õ©£µû╣þ║óÔÇØþÜäÞ«°Ö»üÕÀÑõ¢£ÕQîþáö¢IÂÞºúÕåø_ì½µÿƒÞ¢¿ÚüôþÜäÞ«¥Þ«íµûÊÄ(gu¿®)íêÒÇüÕ£░ÚØóÞºéï╣ïþ¢æÕ©âÕ▒ÇÒÇüµ£Çõ¢?j¿®ng)_Åæ׫äµùÂÕê╚ØÜäÚÇëµï®ÒÇüÞÀƒÝt¬Þºéï╣ïÕÆîÞ¢¿µÁïÚóäÕñçµûÊÄ(gu¿®)íêÕQîÕ»╣ÔÇ£õ©£µû╣þ║óÔÇØÕì½µÿƒþÜäµêÉÕèƒÕÅæÕ░äõ¢£Õç║õ║åÚçìÞªüÞÁA(ch¿│)þî«ÒÇ?/span>

Õ£¿õ©¡Õø¢Õñ®µûçÕ¡ªÕÅ▓õ©èÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓õ╣ƒÕüÜÕç°Ö«©ÕñÜÚçìÞªüÕÀÑõ¢£ÒÇ?span lang="EN-US">1978‗q▀_╝îõ╗ûÕ£¿ÒÇèÕñ®µûçÕ¡ªµèÑÒÇïõ©èÕÅæÞí¿Þ«║µûçÒÇèÕôêÚøÀÕ¢ùµÿƒþÜäÞ¢¿Úüôµ╝öÕÅÿ¡æïÕè┐ÕÆîÕ«âþÜäÕÅñõ╗úÕÄåÕÅîËÇï´╝îÚÇÜÞ┐çÕ»╣õ©¡Õø¢ÕÄåÕÅ▓õ©èµù®µ£ƒÕôêÚøÀÕ¢ùµÿƒþÜäÞ«░Õ¢òÞ┐øÞíîÕêåµ×Éþáö¢IË×╝îµÅÉÕç║µ¡ªþÄïõ╝Éþ║úÚéúõ©Ç‗q┤µëÇÕç║þÄ░þÜäÕ¢ùµÿƒÕªéµ×£õÏôÕôêÚøÀÕ¢ùµÿƒÕQîÚéúõ╣êµÿ»‗q┤õÏôÕà¼ÕàâÕë?span lang="EN-US">1057‗q┤Þç│Õë?span lang="EN-US">1056‗q┤ÒÇéÞ┐Öõ©Çþáöþ®Âµêɵףջ╣õ║ÄÞºúÕå│ÕÄåÕÅ▓µé(zh¿¿n)¼µíêµÅÉõ¥øõ║åÚØ×Õ©öRçìÞªüþÜäþáöþ®ÂÕÅéÞÇâ´╝î‗qÂÕ╝òÞÁÀõ║åÕñ®µûçÕ¡ªþòîþÜäÕ╣┐µ│øÕà│µ│¿ÒÇéÞï▒Õø¢þÜäÒÇèÞÇâÕÅñÕñ®µûçÕ¡ªÒÇïÒÇèÞç¬þäÂÒÇïõ╗ÑÕÅèþ¥ÄÕø¢þÜäÒÇèÕñ®¢I║ÕÆîµ£øÞ┐£Úò£ÒÇïþ¡ëµØéÕ┐ùÚâ¢Õ£¿1979‗q┤Õ»╣ÿqÖõ©ÇµêɵףÕüÜõ║åÞ»ªþ╗åõ╗ïþ╗ìÕÆîÞ«¿Þ«║ÒÇ?/span>

Õ╝áÚÆ░Õô▓þÜä┐UæþáöÕÀÑõ¢£µÂëÕÅè׫ÅÞíîµÿƒÒÇüÕ¢ùµÿƒÒÇüµùÑÚúƒÒÇüµüƵÿƒÕñ®µûçÒÇüÞê¬Õñ®ÕÆîÕñ®µûçÕ¡ªÕÅ▓¢{ëµû╣ÚØó´╝îÕàêÕÉÄÕÅæÞí¿Þ«║µûçÒÇüµèÑÕæèþÖ¥õ¢Öþ»çÕQîÕç║þëêõ©ôÞæùÒÇüÞ»æõ¢?span lang="EN-US">10µ£¼ÒÇéõÏôõ║åÞí¿Õ¢¯C╗ûþÜäµØ░Õç°ÖÁA(ch¿│)þî«´╝ÄÕø¢Õôêõ¢ø(j¿®ng)ÕñºÕ¡ªÕñ®µûçÕÅ░Õ░åõ╗ûõ╗¼Õ£?span lang="EN-US">1976‗q?span lang="EN-US">10µ£?span lang="EN-US">23µùÑÕÅæþÄ░þÜäõ©ÇÚóùÕ░ÅÞíîµÿƒÕæ¢ÕÉìõ©║ÔÇ£Õ╝áÚÆ░Õô▓µÿƒÔÇØÒÇ?/span>

1984‗q▀_╝î82Õ▓üÚ½ÿÚ¥äþÜäÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕÅùÚéÇÞ«ëKù«¥ƒÄÕø¢ÕQîÕ£¿Õôêõ¢ø(j¿®ng)Õñ®õ¢ôþë®þÉåõ©¡Õ┐âõ¢£Úóÿõ©║ÒÇèõ╗èµùÑõ©¡Õø¢Õñ®µûçÕÅ░ÒÇïþÜäÕ¡ªµ£»µèÑÕæèÒÇ?/span>

ÿq¢ÕàëÕQÜÞ¥ëÞÇÇõ©¡ÕìÄþÜäþºæÕ¡ªõ╣ïÕà?/span>

Õ£¿Õà¡ÕìüÕñÜÞ¢¢ÔÇ£Þ┐¢µÿƒÔÇØþöƒµÂ»õ©¡ÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ┐âÕ║òõ©Çþø┤µ£ëÕøóÕàëõ║«´╝îÚéúÕ░▒µÿ»þåáþåáþöƒÞ¥ëþÜä┐UæÕ¡ªõ╣ïÕàëÔÇöÔÇöÞ┐Öµÿ»õ╗ûõ©ÌZ╣ïÕÑïµûùõ©ÇþöƒþÜäõ║ïõ©ÜÒÇ?/span>

ÞÇîõ╗ûµø┤µÿ»µ©àµÑÜÕQîÞªüµâ│þí«õ┐صêæÕø¢Õñ®µûçõ║ïõ©ÜÞô¼ÕïâÕÅæÕ▒òÒÇüÞÆ©ÞÆ©µùÑõ©è´╝îÕ┐àÚí╗ÚçìÞºå‗q┤Þ¢╗õ║║µëìþÜäÕƒ╣Õà╗´╝îµèèþºæÕ¡ªõ╣ïÕàëõ╗úõ╗úõ╝áÚÇÆõ©ïÕÄàRÇéõ╣ƒÕøᵡñÕQîÕ£¿õ║║µëìÕƒ╣Õà╗õ©èÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕÅ»Þ░ôÕæòÕ┐âµ▓ÑÞíÇÒÇ?/span>

Þ»┤ÞôvµØÑ´╝îõ╗ûÕ£¿õ©ìµïÿõ©Çµá╝ÕÅæµÄÿõØhµëìõ©èÿqÿµ£ëþØÇõ©ÇÕêÖþ¥ÄÞ░êÒÇ?/span>

1950‗q▀_╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓µöÂÕê¯C║åõ©Ç׫üþÍvÕÉìõÏôÔÇ£ÕÅÂÕÅöÕìÄÔÇØþÜäµØÑõ┐íÕQîõ┐íõ©¡Þí¿¢C°Öç¬ÕÀ▒µâ│ÞªüÞ┐øÕàÑÚÜÂÕ▒×õ║Äþ┤½ÚçæÕ▒▒Õñ®µûçÕÅ░þÜäõ©èï╣ÀÕ¥Éիµ▒çÞºéÞ▒íÕÅÄ═╝îõ¢åÕøáÕÉìÚóØþ┤ºÕ╝áÕQîÞç¬ÕÀÌqÜäÞªüµ▒éÕÅ»Þâ¢Õ¥ùõ©ìÕê░µ╗í¡æ╗I╝îÕøᵡñÞç┤õ┐íÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕÅ░Úò┐´╝î‗qÂÕêùõ©¥õ║åÞç¬ÕÀ▒Õ║öÞ»ÑÕÅùÞüÿþÜäõ║öµØíþÉåþö▒ÒÇ?/span>

Õ¢ôµùÂþÜäÕÅÂÕÅöÕìÄÕŬµÿ»õ©Çõ©¬Õêܵ»òõ©Üõ©ìõ╣àÒÇüÕ▒àõ¢ÅÕ£¿ÚªÖµ©»þÜäÕ╣┤Þ¢ÍMØhÕQîµîëþÉåÞ»┤ÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ«îÕà¿ÕÅ»õ╗ÑÞºåÞïѵùáþØ╣ÒÇüµïÆ¥lØÕÑ╣þÜäÞ»Àµ▒é´╝îõ¢åµÿ»ÕÅÂÕÅöÕìÄþÜäÕñºÞâåÕÆîÕå▓Õè▓Õ╝òÞÁÀõ║åÕ╝áÚÆ░Õô▓þÜäÕà┤ÞÂúÒÇéþ╗Åÿqçõ©Çþò¬õ║åÞºú´╝îõ╗ûÕÅæþÄ░ÕÅÂÕÅöÕìĵÿ»õ©Çõ©¬ÚÜ¥Õ¥ùþÜäÕñ®µûçõ║║µëìÕQîõ¥┐þá┤µá╝Þ«®ÕÑ╣ÿqøÕàÑõ║åÕ¥Éիµ▒çÞºéÞ▒íÕÅ░ÒÇéÕÅÂÕÅöÕìÄÕ£¿ÕÉĵØÑþÜäÕÀÑõ¢£õ©¡ÕïñÕÑïÕè¬Õèø´╝îµ▓íµ£ëÞ¥£Þ┤ƒõ╝»õ╣ÉþÜäµ£ƒµ£ø´╝îÕÑ╣Õ£¿õ©èõ©û¥U?span lang="EN-US">70‗q┤õ╗úµÄ¿Õè¿õ║?span lang="EN-US">VLBIÕQêþöÜÚò┐Õƒ║¥U┐Õ╣▓µÂëµÁïÚçÅ´╝ëµèǵ£»Õ╝òÕàÑõ©¡Õø¢´╝î‗qÂõ┐âµêÉõ║åµêæÕø¢¢W¼õ©ÇÕÅ░Õ░äþöë|£øÿq£Úò£ÔÇöÔÇöÕñ®Ú®¼Õ░äþöë|£øÿq£Úò£þÜäÕ¥Åþ½ïÒÇ?span lang="EN-US">1980‗q▀_╝îÕÅÂÕÅöÕìÄÕ¢ôÚÇëõ©¡Õø¢þºæÕ¡ªÚÖóÕ¡ªÚâ¿ÕºöÕæÿÒÇ?span lang="EN-US">2019‗q┤ÚªûÕ╝áÚ╗æïz×þàºþëçÕÅæÕ©â´╝îÕñ®Ú®¼×«äþöÁ(sh¿┤)µ£øÞ┐£Úò£µ¡úµÿ»Þ┐ÖïãíÚ╗æïz×þàºþëçµïìµæäþÜäÚçìÞªüÞºéµÁïþ½Öõ╣ïõ©ÇÒÇ?/span>

Õ╝áÚÆ░Õô▓þ▓¥õ║ÄÕñ®µûç´╝îõ╣ƒþåƒÞ░ÖÕÀÑ¢Eïµ£║µó░ÒÇéõ╗ûÞç¬ÕÀ▒þáöþú¿ÿqçÕàëÕ¡ªÚò£ÚØó´╝îµø¥õ║▓Þç¬õ╗Äõ║ïþé¸ÚçæÕ▒▒Õñ®µûçÕÅ?span lang="EN-US">60ÕÄÿþ▒│ÕÅìÕàëÚò£þÜäÚòÇÚôÂÕÀÑõ¢£´╝îµëǵ£ëÚòÇÚôÂþÜäÕ║ºµ×ÂÞ«æÍñçÕØçÞç¬ÞíîÞ«¥Þ«í´╝îÞç¬ÕÀ▒þöıdø¥ÕQîÕåìµèòõ║ñþø©Õà│Úâ¿Úù¿ÕêÂõ¢£ÒÇ?/span>

õ║ïõ©Üõ╣ïÕñûÕQîÕ╝áÚÆ░Õô▓þâ¡þê▒þöƒµ┤╗ÕQîµÁæÝw½þäòÕÅæþØÇþöƒÕæ¢þÜäµ┤╗ÕèøÕÆîÕàëÕ¢®ÒÇéõ╗ûÕû£µ¼óÞ»ÍM╣ªÕQîÕàÀµ£ëÞ¥âÚ½ÿþÜäµûçÕ¡ªõ┐«Õà╗ÒÇéµù®Õ£¿õ©èõ©ûþ║¬30‗q┤õ╗úõ╗ûµëǵÆ░ÕåÖþÜäÒÇèÕñ®µûçÕ¡ªÞ«ÌZ©øÒÇïõ©Çõ╣ª´╝îþö¿Þ»ìÚöñþé╝ÕQîÕ»╣õ╗ùÕÀѵò▀_╝îÕ»ôµûçÕ¡ªõ║Ä┐UæÕ¡ªõ╣ïõ©¡ÕQøõ╗ûþÜäõ╣ªµ│òÞïìÕè▓µ£ëÕèø´╝îµôàÚò┐þ┤áµÅÅ¥lÿþö╗ÕQîÕÀÑõ║Äþ»åÕêáZǪÔÇ?/span>

ÔÇ£þÖ¥µêÿÞë░ÚÜ¥µï╝µ▒ùÞíÇÕQîõ©ëÕ▒▒µæºµ»üÕØÉþÄ░µêÉÒÇ鵡ÑÕñ®µÁïÕ║ªÕêصùáÞíÑÕQîþù൪└LáûÿqƒÞ┤ƒÕø¢µü®ÒÇéÔÇØÞ┐Öµÿ»Õ╝áÚÆ░Õô▓1963‗q┤õ¢ÅÕîùõ║¼Õî╗ÚÖóµùµëÇõ¢£µäƒõ║ïÞ»ùõ©¡þÜäþë絫ÁÒÇéõ╗ûÕ£¿Þ»ùõ©¡µà¿ÕÅ╣Þç¬ÕÀ▒ÕØÉÞºéÚØ®Õ梴╝îÞÇîÕÅêï╣ïÕñ®µùáÞíÑÕQîµáûÿqƒþù൪àRÇéÞ┐ÖÕ¢ôþäµÿ»Þ░ªÚÇèÒÇéõ¢åõ╗ÄÞ┐Öõ║øµûçÕ¡ùõ©¡¡æîÖºüÕ╝áÚÆ░Õô▓µëÄÕ«×þÜäµûçÕ¡ªÕèƒÕ║òÕQîµø┤ÕŻ޺üÕàÂÞÁñÕ┐Îâ╣ïÕ┐âÔÇöÔÇöþ║Áõ¢┐ÞÝnõ¢ôõ©ìÚÇé´╝îõ╗ìÕ┐â¥p└Lÿƒ¢I║ÒÇ?/span>

Õ╝áÚÆ░Õô▓µ»òþöƒÞç┤Õèøõ║ÄÕñ®µûçõ║ïõ©ÜÕQîÚçìÞºåÞºéï╣ïÒÇüµ▒éÕ«×µ▓╗Õ¡ª´╝îµøæÍ£¿Õñ®µûçõ╗¬ÕÖ¿þáöÕêÂÒÇüÕñ®µûçþºæµÖ«ÒÇüÕñ®µûçÕ¡ªÕÅ▓þáö¢IÂþ¡ëµûÜwØóÕüÜõ║åÕñºÚçÅÕÀÑõ¢£ÕQîÕ£¿ÕñÜõ©¬ÚóåÕƒƒÕÅûÕ¥ùÕñÜÚí╣ÚçìÞªüµêɵףÕQîõÏôµêæÕø¢ÿqæõ╗úÕñ®µûçÕ¡ªÕÅæÕ▒òÕÑáÕ«Üõ║åÕƒ║þíÇÕQîõÏôµêæÕø¢┐UæÕ¡ªõ║ïõ©Üõ¢£Õç║õ║åÚçìÞªüÞÁA(ch¿│)þî«ÒÇ?/span>

1986‗q?span lang="EN-US">7µ£?span lang="EN-US">21µùÑ´╝îÕ╝áÚÆ░Õô▓Õ£¿Õìùõ║¼õ©Äõ©ûÚò┐Þ¥×ÕQîõÝn‗q?span lang="EN-US">84Õ▓üÒÇéÒÇèõØhµ░æµùѵèÑÒÇïÕÅæÞí¿õ©ôÚóÿþƒ¡Þ»ä´╝î┐U¯C╗ûõ©║ÔÇ£õ©ÇÚóùµ░©õ©ìþåäþü¡þÜäµÿƒÔÇØÒÇ?/span>

Õ╝áÚÆ░Õô▓ÚÇØõ©ûÕÉÄ´╝îõ║ÌZ╗¼Õ»╣õ╗ûþÜäþ╝àµÇÇÕÆîþ║¬Õ┐Áõ╗ìÕ£¿þ涥l¡´╝Ü1990‗q?span lang="EN-US">10µ£ê´╝îµêæÕø¢Úé«þöÁ(sh¿┤)Úâ¿Úù¿ÕÅæÞíî¢W¼õ║î¥läõ©¡Õø¢þÄ░õ╗úþºæÕ¡ªÕ«Â¥U¬Õ┐ÁÚé«þÑ¿ÕQîÕàÂõ©¡õ©Çµ×ÜõÏôÕ╝áÚÆ░Õô▓Õñ┤ÕâÅ´╝ø1992‗q?span lang="EN-US">11µ£ê´╝îõ¢ìõ║Ä╝øÅÕÀ×Ú╝ôµÑ╝Õî║þÜäÕ╝áÚÆ░Õô▓µòàÕ▒àÞó½ÕêÆõÏôÕî║þ±öµûçþë®õ┐صèñÕìòõ¢ìÕQøõ©¡Õø¢Õñ®µûçÕ¡ªõ╝ÜõÏôõ║åþ║¬Õ┐ÁÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕQîõ┐âÿqøõ©¡Õø¢Õñ®µûçÕ¡ªÕÅæÕ▒òÕQîÚ╝ôÕè▒ÕÆîÞí¿Õÿ¬ÕÅûÕ¥ùõ╝ÿÕ╝éµêÉþçWþÜäÕñ®µûçÕ¡ªÕ«Ë×╝îþë╣Þ«¥þ½ïõ║åõ©¡Õø¢Õñ®µûçÕ¡ªþòîµ£ÇÚ½ÿÕÑûÖÕ╣ÔÇöÔÇöÕ╝áÚÆ░Õô▓ÕÑû´╝ø2010‗q?span lang="EN-US">8µ£?span lang="EN-US">2µùÑ´╝î¥lÅÕø¢ÚÖàÕñ®µûçÕ¡ªõ╝ÜÞüöÕÉêÕñºõ╝ܵë╣Õçå´╝îµ£êþÉâÞâîÚØóõ©ÇµÆ×Õç╗ÕØæÞó½Õæ¢ÕÉìõ©║ÔÇ£Õ╝áÚÆ░Õô▓ÔÇØÔǪÔÇ?/span>

õ¢£õÏôÕ╝áÚÆ░Õô▓þÜäÕ¡ªþöƒÕà╝Õ讵ëï´╝îÕ╝áÕ«Â╝£ÑÕ£¿Õ╝áÚÆ░Õô▓ÚÇØõ©û30Õæ¿Õ╣┤µùµø¥õ¢£Þ»ùõ©ÇÚªûõ╗ÑÞí¿µÇÇÕ┐Áõ╣ïµâàÒÇéÞ┐ÖÚªûÞ»ùõ©ìõ╗àõ╗úÞí¿õ║åÕÉÄÕ¡ªÕ»╣õ║ÄÕ╝áÚÆ░Õô▓þÜäµò¼Úçì´╝îµø┤µÿ»Õ╝áÚÆ░Õô▓õ©Çþöƒþ╗ÅÕÄåõ©Äõ╝ƒÕñº¥_äíÑ×þÜäþ£ƒÕ«×ÕåÖþິ╝Ü

ÞÁñաɵâàµÇǵ©íÞ┐£Õ©å´╝îÕ¡ªõ╗Äï╣ÀÕñûµòàõ╣íÿqÿÒÇ?/span>

Õ╝ÇÕñ®Õêøõ©Üõ╝áÕìâÕÅñÕQîÞ¥ƒÕ£░Õà┤ÕÅ░ÕÄåõ©çÚÜ¥ÒÇ?/span>

þ½ïÕ┐ùÞºéµÿƒÕ»ıdÑÑ┐Uÿ´╝îµ¢£Õ┐â¢IÂþÉåÞ«║þ▓¥õ©ôÒÇ?/span>

µøäí╗ŵÄóþâªÕ¥ùõ©░µ×£´╝îþåáþåáõ©¡ÕìÄÞÇÇÕ«çÕ»░ÒÇ?/span>

Õ╝áÚÆ░ÕôÈî╝îÿqÖÚóùµ░µÇ©ìþåäþü¡þÜäÔÇ£õ©¡Õø¢µÿƒÔÇØ´╝îõ╗ÑÕàÂþï¼þë╣þÜäþü┐þâéõ╣ïÕàëÞ¥ëµÿáþØǵÿƒþ®║ÕQîõ╣ƒþâøþàºþØÇÕÉÄÕ¡ªÞÇàþÜäõ║║þöƒõ╣ïÞÁ\ÒÇ?/span>

ÕQêõ¢£ÞÇàÕêåÕê½þ│╗µ╣ûÕîùþ£üþñ¥õ╝ÜþºæÕ¡ªÚÖóÕè®þÉåþáöþ®ÂÕæÿÒÇüþíòÕú½þáö¢IÂþöƒÕQ?/span>