Њ~ЦиАЕжМЙеQ?/span>жЬђжЦЗдЄЇе§НжЧ¶е§Іе≠¶жХЩжОИзОЛжМѓењ†зЪДгАКз§ЊдЉ?x®ђ)е≠¶еЃґеРіжЩѓиґЕзЪДе≠¶жЬѓжГЕжААгАЛзЪДдЄЛзѓЗгА?/span>

еQИеЫЫеQЙвАЬиіЊиАМе•љеДТвАЭдєЛдЉ†зїЯдЄОжЦ∞еЉПжХЩиВ?/span>

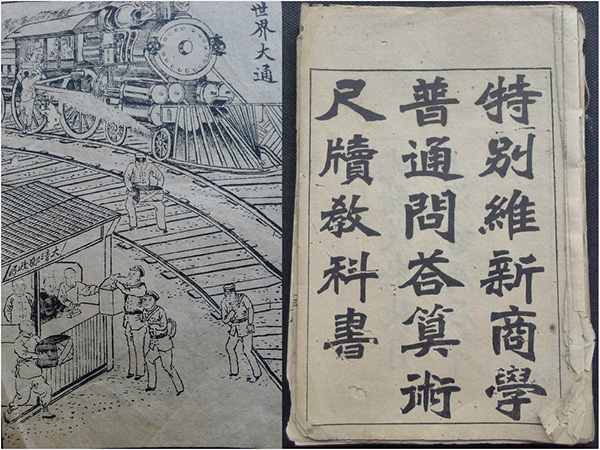

еЬ®дЉ†ЊlЯжЧґдї£пЉМвАЬи•њжєЦеНБжЩѓвАЭгАБвАЬжљЗжєШеЕЂжЩѓвАЭдєЛЊc»ЭЪДжДПи±°ељ±еУНжЈёpњЬеQМеПСе±ХеИ∞еРОжЭ•еQМеИ∞е§ДзЪЖеЗЇзО∞вАЬеНБжЩѓвАЭгАБвАЬеЕЂжЩѓвАЭдєЛиѓігАВиЩљзДґеОЖеП≤е≠¶еЃґеѓєж≠§е§ЪдЄНдї•дЄЇзДґеQМиЃ§дЄшЩњЩеП™жШѓжЦЗе≠ЧжЄЄжИПеQМе∆ИжЧ†еЃЮйЩЕжДПдєЙгАВдљЖиЛ•дїОдЇЇжЦЗжЩѓиІВзЪДиІТеЇ¶иІЖдєЛпЉМиЗЫ_∞СеЬ®жЭСиРље±ВйЭҐпЉМвАЬеНБжЩѓвАЭгАБвАЬеЕЂжЩѓвАЭдєЛеЗЇзО∞еQМжШОжШС÷ПНжШ†еЗЇжЭСиРљеЈ≤еПСе±ХеИ∞дЇ?ji®£n)дЄАдЄ™жЦ∞зЪДйШґМDьc(di®£n)АВе∞±е≤ФеП£иАМи®АеQМе§Іж¶ВжШѓеЬ®жЄЕдї£пЉМеЗЇзО∞дЇ?ji®£n)вАЬеЕЂжЩѓвАЭдєЛиѓігАВеЕґдЄ≠пЉМеИЧеЬ®й¶ЦдљНзЪДжШѓвАЬ楃дЇСе§Ьиѓ†ZАЭгАВеѓєж≠§пЉМеРіжЩѓ≠СЕиІ£иѓїиѓіеQ?/span>

楃дЇСиНЙе†ВеQМдїКеЈ≤зДЪжѓБпЉМзДґиНТзГЯиФУиНЙйЧіеQМзКєдї§дЭhжГМЩІБељУжЧ•жГЕжЩѓгАВжѓПељУй£ОеТМжЧ•жЪЦпЉМйЄЯиѓ≠иК±й¶ЩдєЛйЩЕеQМжРЇдє¶иЗ≥еЕґеЬ∞еQМжНЃЉВРзЯ≥иѓ÷MєЛеQМд„o(h®і)дЇЇжКСйГБдєЛжАЭпЉМдЄНжЙЂиАМиЗ™еОЕRА?/span>

楃дЇСиНЙе†ВжШѓе≤ФеП£жЭСиСЧеРНзЪДзІБеЃґиЧПдє¶е§ДдєЛдЄАеQМеТЄеРМеєійЧіжѓБдЇО姙тqЫ_§©еЫљеЕµзЗПVАВдєЛжЙАдї•е∞ЖвАЬ楃дЇСиНЙе†ВвАЭеЖ†дЇОвАЬеЕЂжЩѓвАЭдєЛй¶ЦпЉМжШД°ДґжШѓжДПеЬ®ж†Зж¶Ье≤ФеП£з≥ївАЬиіЊиАМе•љеДТвАЭзЪДеЊљеЈЮеП§жЭСиРљгА?/span>

憓О(gu®©)НЃеРіжЩѓ≠СЕзЪДжППињ∞еQМдїОжЄЕеИЭдї•жЭ•еQМеЫ†иМґеПґдєЛеЕізЫЫпЉМе≤ФеП£жХЩиВ≤зЪДеПСе±ХжЧ•жЦ∞жЬИеЉВпЉЪ(x®ђ)

иЗ™жЄЕеИЭеН≥еіЗз§ЉжХЩпЉМйЗНзїПе≠¶пЉМйЫНгАБдєЊдї•йЩНеQМжЬЙиІ£еЕГгАБдЛDдЇЇжХ∞дЇЇпЉМе≤БиµA(ch®≥)гАБе»AзФЯгАБзФЯеСШеНБдљЩдЭhеQМж≠¶њUАжЙНдЇ¶жЬЙжХ∞дЇЇгАВзІСдЄС÷ЇЯеQМе≠¶ж†°еЕіеQМеПИиЃЊжЬЙеЄИиМГдЉ†дє†(f®§n)жЙАгАБеЫљж∞Се≠¶ж†°пЉМжѓХдЄЪеЕґдЄ≠иАЕпЉМе§ЪиЃЊй¶ЖжХЩжОИпЉМњU∞иЙѓеЄИгА?/span>

е≤ФеП£еЬ®ж≠ЩеОњеП™жШѓеНЧдє°зЪДдЄАдЄ™е∞ПжЭСиРљеQМдљЖдїОжЄЕдї£еИ∞ж∞СеЫљеQМе≤ФеП£дЄАеЄ¶зЪДж∞СдЉЧжХЩиВ≤йҐЗдЎУ(f®і)дЄОжЧґдњёpњЫгАВжНЃжЦЗзМЃиЃ∞иЭ≤еQМй©ђеЕЛжАЭеЬ®гАКиµДжЬђиЃЇгАЛдЄ≠жПРеИ∞зЪДеФѓдЄАзЪДдЄ≠еЫљдЭhзОЛиМВиНЂпЉМдЄЇж≠ЩеОњжЭЮжҐУйЗМдЇЇпЉМдЇ¶еЗЇнwЂдЇОиМґеХЖдЄЦеЃґеQМдїЦеРОжЭ•жИРдЎУ(f®і)жИЈйГ®еП≥дЊНйГОпЉМдЄјLМБеТжАЄ∞тqійЧізЪДиіІеЄБжФєйЭ©гАВеЕґдЇЇеЬ®еНБдЄЙиЗЫ_НБдЇФе≤БжЧ”ЮЉМжЫдПАЬдїОеПМжЇ™еРіжЯ≥е±±жЄЄвАЭгАВвАЬеПМжЇ™вАЭдєЯЮЃ±жШѓе≤ФеП£еQМеРіжЯЫ_±±Њp÷MєЊйЪЖдЄБйЕЙпЉИ1777тqя_(d®Ґ)ЉЙ(j®™)њUСж±ЯеНЧдє°иѓХиІ£еЕГпЉМдЄЇељУеЬ∞зЪДжЦЗеЭЫеРНеЃњеQМеЬ®ж≠ЩеОњеНЧдє°еЯєеЕїШqЗдЄНЮЃСеЖЬеХЖе≠РеЉЯгА?906тqя_(d®Ґ)ЉМжЩЪжЄЕдЄЊдЭhеЉ†дЇСйФ¶з≠ЙеQМдЊЭйЭ†иМґжНРеПК(qi®Ґng)њUБдЭhжНРеК©еQМеЬ®е≤ФеП£еИЫеКЮдЇ?ji®£n)еПМжЇ™еЄИиМГпЉИеРОжФєдЄЇе§ІЛz≤еЕђе≠¶пЉЙ(j®™)еQМињЩжШѓжЄЕжЬЂеЊљеЈЮеЄИиМГжХЩиВ≤жЧ©жЬЯеОЖеП≤дЄКжЮБдЎУ(f®і)йЗНи¶БзЪДдЄАЩеьc(di®£n)А?/span>

еПМжЇ™иНЙе†ВМDЛињє

зФ„ГЇОжЬЙзЭАжВ(zh®®n)†дєЕзЪДе∞КеЄИйЗНжХЩдЉ†ЊlЯпЉМе≤ФеП£дЇЇеѓєжХЩиВ≤жЮБдЎУ(f®і)йЗНиІЖеQМељУеЬ∞зЪДжЦЗй£ОдЄАеРСйҐЗдЄЇзВљзЫЫгАВеѓєж≠§пЉМеРіжЩѓ≠СЕеИЖеИЂеПЩШqоCЇЖ(ji®£n)њUБе°ЊжХЩиВ≤еТМжЦ∞еЉПе∞Пе≠¶пЉМзЙєеИЂжШѓеѓєе≤ФеП£ељУеЬ∞зЪДеЄИиµДгАБжХЩжЭРгАБиѓЊљEЛеПК(qi®Ґng)жХЩе≠¶еЃЙжОТљ{ЙпЉМйГљдљЬдЇ?ji®£n)иѓ¶ЊlЖзЪДеПЩињ∞гАВеЬ®дїЦзЬЛжЭ•пЉМњUБе°ЊжХЩиВ≤еЈ≤ињЬШqЬиРљеРОдЇОжЧґдї£гАВиАМеЬ®ељУжЧґеQМжЦ∞еЉПжХЩиВ≤дєЯжЧ©еЈ≤еЬ®е≤ФеП£еЗЇзООЌЉЪ(x®ђ)

жЭСдЄ≠жЬЙдЄАЮЃПе≠¶еQМеРНжЫ∞е§ІЛz≤дЄ§љ{Йе≠¶ж†°пЉМж≠§дЎУ(f®і)еНЧдЄАеМЇжГЯдЄАдєЛе∞Пе≠¶пЉМеЉАеКЮдЇОж∞СеЫљеЕГеєігАВж†°еЭАеЬ®жЭСи•њењ†зГИеП§еЇЩпЉМеЖЕжЬЙиЃ≤е†ВдЇМпЉМй£Яе†ВдЄАеQМеО®жИњдЄАеQМиБМжХЩеСШеКЮдЇЛеЃ§дЄАгАВеЉАеКЮдєЛљWђдЄАтqя_(d®Ґ)ЉМжЬЙе≠¶зФЯдЇФеЕ≠еНБдЇЇпЉМвА¶вА¶ж†°дЄ≠жЬЙиБМжХЩеСШдЄЙеQМжХЩжОИеПЦеРѓеПСдЄ÷MєЙеQМзІСзЫЃдЎУ(f®і)еЫљжЦЗгАБдє†(f®§n)е≠ЧгАБзЃЧжЬѓгАБдњЃнwЂгАБеОЖеПМ”АБеЬ∞зРЖгАБзРЖњUСгАБдљУжУНгАБйЯ≥дєРгАБеЫЊзФ»Э≠ЙвА¶вА¶жОИдЄЪжЧґйЧя_(d®Ґ)ЉМжѓПжЧ•еНИеЙНеЕЂзВєеНКиУvеQМиЗ≥дЄЛеНИеЫЫзВєеНКж≠ҐгАВж†°дЄ≠жЧ†ШqРеК®еЬЇпЉМдљУжУНе§ЪиЗ≥жЭСе§ЦжЧЈйЗОдЄКи°МдєЛдЇСгА?/span>

ШqСдї£жХЩзІСдє¶пЉМеЕЙз»AжИКзФ≥еQ?908тqя_(d®Ґ)ЉЙ(j®™)дЄКжУvдє¶е±АзЯЫ_Н∞жЬ?/span>

ЮЃљзЃ°дїНжЬЙњUНзІНдЄНиГцеQМдљЖдљЬдЎУ(f®і)жЦ∞еЉПжХЩиВ≤зЪДдЄАњUНе≈ЮеЉПпЉМЮЃПе≠¶дЄОдЉ†ЊlЯзІБе°Д°ЪДиѓД°®ЛеП?qi®Ґng)жХЩе≠¶еЃЙжОТеЃМеЕ®дЄНеРМгАВдЄКдЄ™дЄЦЊU™дєЭ(ji®¶)еНБеєідї£пЉМеЬ®зЪЦеНЧж∞СйЧійЪПе§ДеПѓиІБзЪДжЧІдє¶дЄ≠пЉМжЄЕжЬЂж∞СеЫљжЧґжЬЯзФ±еХЖеК°еН∞дє¶й¶ЖеИКи°МзЪДеРДЊcјLЦ∞еЉПе∞Пе≠¶иѓЊжЬђдЎУ(f®і)жХ∞жЬАе§ЪпЉМШqЩдЇЫиѓЊжЬђеQМжШЊзДЙЩГљжШѓжЧЕе§ЦеЊљдЇЇеѓДеЫЮеЃґдє°зЪДжЦ∞еЉПжХЩжЭРгАВељУтqя_(d®Ґ)ЉМйЩ§дЇЖ(ji®£n)жХЩжЭРдєЛе§ЦеQМињШжЬЙдЄНЮЃСеЕґдїЦдє¶ЊcНдєЯйЪПдєЛдЉ†еЕ•еЊљеЈЮгАВеРіжЩѓиґЕжМЗеЗЇеQМе≤ФеП£жЭСдЄ≠жЬЙиЧПдє¶еЬЇжЙАжХ∞е§ДеQМе¶В楃дЇСиНЙе†ВгАБеПМжЇ™иНЙе†ВгАБе±±еѓ“О(gu®©)ЧІдє¶жЦЛгАБйЬЮе≥∞еИЂеҐЕгАБиЗ™еЊЧе±±еЇДгАБиГљйЭ?r®іn)иљ©еТМйЊЩйЧ®иНЙе†Вз≠ЙеQМзЪЖжШѓзІБеЃґжЙАиЃД°ЪДиЧПдє¶еЃ§пЉМвАЬеЕґдЄ≠жЬЙзФ®дєЛдє¶пЉМжЧ†дЄНеЕЈе§ЗгАВињСдїКе¶ВеРНеЃґЮЃПиѓігАБжђІЊЯОе∞Пиѓя_(d®Ґ)ЉМдЇ¶е§Ъиі≠жЬЙвАЭгАВжПЖиѓЄеП≤еЃЮпЉМеЊљеЈЮзі†жЬЙиЧПдє¶зЪДдЉ†ЊlЯпЉМШqДдїКеЬ®ељУеЬ∞зЪДеП§зО©еЇЧдЄ≠еQМдїНеПѓиІБеИоCЄНЮЃСжШФжЧ•еЇЛиЧПеП§ЊcНзЪДЊUҐжЬ®дє¶зЃ±гАВеП™жШѓеИ∞дЇ?ji®£n)ињСдї£пЉМиЧПдє¶зЪДиМГеЫіеЈ≤дЄНеЖНе±АйЩРдЇОдЉ†зїЯзЪДеДТеЃґзїПеЕЄпЉМиАМжШѓжЙ©еПК(qi®Ґng)жЩЪињСзЪДе∞Пиѓіз≠ЙгАВињЩњUНжГЕ嚥пЉМдєЯдїОдЄАдЄ™дЊІйЭҐеПНжШ†дЇЖ(ji®£n)еЊљеЈЮљCЊдЉЪ(x®ђ)зЪДеПШШqБгАВж≠§е§ЦпЉМжЦЗдЄ≠жПРеПК(qi®Ґng)зЪДеРНеЃґе∞ПиѓігАБжђІЊЯОе∞Пиѓіз≠ЙеQМжШЊзДґдєЯжШѓзФ±жЧЕе§ЦЊlПеХЖиАЕжЙАиі≠зљЃеQМе∆ИеѓДеЫЮж°СжҐУжХЕйЗМгА?/span>

ж≠£жШѓеЫ†дЎУ(f®і)иМґдЄЪдєЛеЕізЫЫдї•еП?qi®Ґng)иМґеХЖеЃґеЇ≠еѓєжХЩиВ≤зЪДйЗНиІЖпЉМељУеЬ∞жЬЙдЄНЮЃСдЭhе§ЦеЗЇжО•еПЧжЦ∞еЉПжХЩиВ≤еQМдїОиАМжИРдЄЇзЯ•еРНзЪДе≠¶иАЕгАБжЦЗеМЦдЭhгАВзЗWжЇ™зЪДиГ°йАВе¶Вж≠§пЉМеРіжЩѓ≠СЕеИЩжШѓеП¶дЄАдЄ™еЕЄеЮЛзЪДдЊЛе≠РгА?/span>

зЩС÷єіеЙНеРіжЩѓиґЕиµ∞ињЗзЪДиµ\

еQИдЇФеQЙдЭhзФЯзЪДиµЈдЉПиЈМеЃХ

еЊљеЈЮиЩљзДґеГ’d§ДзЪЦеНЧ屄ú°еQМвАЬе±±йЩРж∞ійЪФвАЭпЉМеЬ∞зРЖдЄКйҐЗдЄЇйЧ≠е°ЮгАВдљЖйЪПзЭАеЊљеХЖзЪДжЧ†ШqЬеЉЧе±КпЉМдї•еПК(qi®Ґng)еЬЯзЙєдЇІдЄОе§ЦжЭ•еХЖеУБзЪДиЭ{иЊУпЉМдЇЇзЊ§дЇТеК®гАБжЦЗеМЦзҐ∞жТЮеПК(qi®Ґng)љCЊдЉЪ(x®ђ)ЛєБеК®жЮБдЎУ(f®і)йҐСзєБгАВзКєе¶Вз≤ЊЊЯОзЪДеЊљжіЊиАБжИње≠РпЉМйЂШеҐЩжЈ±е±ЛиЩљзДґтqљжЪЧеQМдљЖеОЕе†ВеЙНзЪДдЄАжֺ姩еЬОЌЉМдЊЭзДґйАПзЭАе±Ле§ЦзЪДеЕЙдЇЃпЉМвАЬеЫЫж∞іељТе†ВвАЭдЄ≠Њ_С÷њГ(j®©)еСЙ|К§зЪДзЫЖж†љпЉМдєЯеЬ®ж≠§е§©еЬоCЇ§жО•йЧіиЗ™зФ±еЬ∞еСЉеРЄеРРЊUїIЉМдїОиАМзДХеПСеЗЇеЛГеЛГзФЯжЬЇвА¶вА?/span>

еЊљжіЊеїЇз≠СдЄ≠зЪДвАЬеЫЫж∞іељТе†ВвА?/span>

еРіжЩѓ≠СЕеЗЇнwЂдЇОиМґдЄЪеѓМеХЖеЃґеЇ≠еQМдЇО1923тqіе§ПШqЬи О姙ег^ЛzЛељЉе≤ЄзХЩе≠¶пЉМеЕИеРОеЬ®зЊОеЫљжШОЮЃ∆DЛПиЊС÷§Іе≠¶гАБиКЭеК†еУ•е§Іе≠¶жФїиѓїљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶пЉМтqґиН£иОЈе≠¶е£ЂгАБз°Хе£ЂеТМеНЪе£Ђе≠¶дљНгА?928тqіеЫЮеЫљпЉМжШ•й£ОеЊЧжДПеQМдї•йЭТеєіжЙНдњКиН£дУQеНЧдЇђйЗСйЩµе§Іе≠¶љCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶жХЩжОИеЕЉЊp÷MЄїдїЕRА?931тqіеЗЇдїјLЄЕеНОе§Іе≠¶з§ЊдЉ?x®ђ)е≠¶ЊpјLХЩжОИпЉМтqґеЉАе±ХеЯОеЄ?j®ђng)зїПЛєОи∞ГжЯ•гАВељУтqя_(d®Ґ)ЉМжЄЕеНОе§Іе≠¶љCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶з≥їеРНжµБиНЯиРГеQМиСЧеРНе≠¶иАЕйЩИиЊЊжЛЕдї»Э≥їдЄ÷MУQеQМжљШеЕЙжЧ¶гАБжЭОжЩѓж±Йљ{ЙдЭhдєЯжШѓљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶з≥їзЪДжХЩжОИпЉМдїЦдїђйГљжЫЊиµізЊОзХЩе≠¶еQМељЉж≠§еЕ≥ЊpїйҐЗдЄшЩЮНЛzљпЉМзЫжАЇТж±≤еЉХеQМеЄМжЬЫеЬ®дЄ≠еЫље§Іе±ХнwЂжЙЛеQМжЛУе±ХеЗЇљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶з†ФљIґзЪДжЦ∞姩еЬ∞гА?/span>

1936тqя_(d®Ґ)ЉМеЇФеРМљHЧе•љеПЛзњБжЦЗзБПдєЛйВА(g®®)еQМеРіжЩѓиґЕиµіеНЧдЇђдУQеЫљж∞СжФњеЇЬи°МжФњйЩҐзІШдє¶гАВеЕґйЧя_(d®Ґ)ЉМжЫЊи ОиЛ±еЫљгАБж≥ХеЫљгАБеѓdеЫљеТМиЛПиБФљ{ЙеЫљеQМдЎУ(f®і)дЄ≠еЫљзЪДе§ЦдЇЛе•ФењЩгАВжКЧжИШиГЬеИ©еРОдЄНдєЕеQМеРіжЩѓиґЕи∞ГдУQеЫљж∞СжФњеЇЬеЦДеРОжХСжµОжА»Э÷vЩещNЧЃгАВдљЖдїЦдЎУ(f®і)дЇЇж≠£зЫя_(d®Ґ)ЉМжЈ±жБґеЃШеЬЇйЩЛдє†(f®§n)еQМеѓєдїХйАФдЇ§йЩЕйЧізЪДйТїи∞ЛиР•еПЦйҐЗдЄёZЄНе±СпЉМйБВиЊЮеОїй°ЊйЧЃиБМеК°пЉМдЇ?947тq?жЬИйЗНШqФжЄЕеНОе§Іе≠¶з§ЊдЉ?x®ђ)е≠¶Њp÷MУQжХЩгАВж≠§еРОпЉМдїЦдЄОдЄАдЇЫеРМе•љеЬ®еМЧег^жИРзЂЛдЇ?ji®£n)з§ЊдЉЪ(x®ђ)зїПЛєОз†ФљIґдЉЪ(x®ђ)еQМеЗЇзЙИиСЧеРНзЪДгАКжЦ∞иЈѓгАЛеС®еИКпЉМиБЪзД¶дЄ≠еЫљзЪДжФњж≤’dТМЊlПжµОйЧЃйҐШеQМзЫЄдЇТдЇ§ЛєБиЊ©й©ЯлАВдїОжФњж≤їеАС÷РСдЄКзЬЛеQМеРіжЩѓиґЕдЄОељУжЧґзЪДдЄАдЇЫе≠¶иАЕйГље±ЮдЇОиЗ™зФ±дЄ÷MєЙзЯ•иѓЖеИЖе≠РеQМдїЦдїђеіЗЮЃЪзЊОеЫљеЉПзЪДвАЬж∞СдЄ†ZАЭпЉМжЧҐжК®еЗ’dЫљж∞СжФњеЇЬеТМиТЛдїЛзЯїIЉМеПИеѓєеЕ„ГсФдЄ÷MєЙжК±жМБжААзЦСжАБеЇ¶гАВж≠£еЫ†дЎУ(f®і)е¶Вж≠§еQМгАКжЦ∞иЈѓгАЛеС®еИКжЧҐйБ≠еИ∞еЈ¶жіЊзЯ•иѓЖеИЖе≠РзЪДжЙєеИ§еТМи∞іиі£еQМдєЯеПЧеИ∞еЫљж∞СжФњеЇЬзЪДдЄ•еОЙи≠¶еСКдЄОеОЛеИґеQМдї•иЗіиѓ•еИКдЄНдєЕеРОеНМЩҐЂеЛТд„o(h®і)еБЬеИКгАВеМЧтqМЩІ£жФС÷ЙНе§ХпЉМиГ°йАВгАБеРіжЩѓиґЕљ{ЙдЭhеQМйГљзЂЩеЬ®дЄ™дЭhеСљињРдЄКзЪДдЄАдЄ™йЗНи¶БвАЬе≤ФеП£вАЭгАВжНЃиѓя_(d®Ґ)ЉМиТЛдїЛзЯѕxЫЊиЃ©дЭhжНОдњ°ЊlЩеРіжЩѓиґЕеQМеЄМжЬЫдїЦиГљйЪПеРМеЫљж∞СеЕЪжТ§еИ∞еНЧжЦєгАВеРОжЭ•пЉМиГ°йАВињШдЄУйЧ®ЛzЊдЭhйАБжЭ•дЄ§еЉ†жЬЇз•®еQМеК®еСШдїЦдЄАиЈѓеРМи°МпЉМжР≠жЬЇеНЧй£ЮгАВдЎУ(f®і)ж≠§пЉМељУжЧґзЪДеЫљж∞СеЕЪгАКдЄ≠е§ЃжЧ•жК•гАЛпЉМзФЪиЗ≥ШqЂдЄНеП?qi®Ґng)еЊЕеЬ∞зЩїеЗЇеРіжЩѓиґЕеНЧдЄЛзЪДжґИжБѓгАВдЄНжЦЩпЉМШqЩдЇЫйГљйБ≠еИоCїЦзЪДеЭЪеЖѕxЛТЊlЭгАВж≠§жЧ”ЮЉМеРіжЩѓ≠СЕдЉЉдєОеѓєдЄАеЕЪзЛђи£БзЪДеЫљж∞СеЕЪ姱жЬЫиЗ≥жЮБпЉМдїЦзФЪиЗМЩњШеКЭиГ°йАВдєЯдЄАеРМзХЩдЄЛгАВдЄОж≠§еРМжЧ”ЮЉМеВЕжЦѓтqідєЯжЮБеКЫеКЭиѓ±еРіжЩѓ≠СЕеЙНеЊАЊЯОеЫљжЙІжХЩеQМдїЦдЇ¶дЄНдЄЇжЙАеК®пЉМдїНзСфЊl≠зХЩеЬ®еМЧдЇђпЉМШqОжО•жЦ∞жФњжЭГгА?/span>

еРіжЩѓ≠СЕжЙЛШqєпЉИе§НжЧ¶е§Іе≠¶ж�����°£ж°Ий¶Жй¶ЖжФґиЧПеQ?/span>

еРіжЩѓ≠СЕиЗіиГ°йАВпЉИиАњдЇСењЧпЉЪ(x®ђ)гАКиГ°йАВйБЧљEњеПК(qi®Ґng)њUШиЧПдє¶дњ°гАЛпЉМйїДе±±дє¶з§ЊеQ?994тqізЙИеQ?/span>

жЦоCЄ≠еЫљеЊПзЂЛдї•еРОпЉМеРіжЩѓ≠СЕеК™еКЫе≠¶дє?f®§n)й©ђеИЧдЄїдєЙпЉМњUѓжЮБжФЪwА†жАЭжГ≥гА?951тqіжШ•еQМдїЦеПВеК†зФ„ГЄ≠еЫљеЕ±дЇІеЕЪдЄ≠е§ЃеТМеМЧдЇђеЄВ(j®ђng)еІФзїДЊlЗзЪДи•њеМЧеЬЯжФєеПВиІВеЫҐпЉМеЙНеЊАе§Іи•њеМЧеПВиІВеЬЯжФПVАВж≠§дЄАЛz’dК®еОЖжЧґдЄАдЄ™жЬИеQМељТжЭ•еРОеQМдїЦеЖЩдЇЖ(ji®£n)гАКеПВеК†еЬЯеЬ∞жФєйЭ©еЈ•дљЬзЪДењ?j®©)еЊЧгАЛпЉМйЗНзВєи°®иЊЊеѓєзЯ•иѓЖеИЖе≠РжАЭжГ≥жФЪwА†ењЕи¶БжАІзЪДењ?j®©)жВ(zh®®n)¶иѓЪжЬНгА?952тqя_(d®Ґ)ЉМдЄ≠еЫље§ІйЩЖйЂШж†°йЩҐз≥їи∞ГжХіеQМиЃЄе§Ъе§Іе≠¶еОЯиЃД°ЪДљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶з≥їдЄАж¶ВйÚ襀еПЦжґИгА?953тqідї•еРОпЉМеРіжЩѓ≠СЕйХњжЬЯжЙІжХЩдЇОдЄ≠еЫљдЇЇж∞Се§Іе≠¶ЊlПжµОиЃ°еИТЊpЕRАВеЬ®ж≠§жЬЯйЧя_(d®Ґ)ЉМжЫС÷ПСи°®дЄНЮЃСжЬЙеЕ≥дЭhеП£зЪДжЦЗзЂ†еQМжМЗеЗ?gu®Ѓ)ЩКВеИґзФЯиВ≤дЄОжОІеИґдЇЇеП£еҐЮйХњзЪДйЗНи¶БжАІпЉМзЫЄеЕ≥иІБиІ£жЮБеПЧй©ђеѓЕеИЭзЪДеПєиµПгА?954тqя_(d®Ґ)ЉМдЄ≠еЫље§ІйЩЖжАЭжГ≥жЦЗеМЦзХМжОАиµЈдЇЖ(ji®£n)дЄАеЬЇеЕ®йЭҐжЙєеИ§иГ°йАВжАЭжГ≥зЪДжФњж≤їињРеК®гА?955тq?жЬ?жЧ•пЉМеРіжЩѓ≠СЕеЬ®гАКеЕЙжШОжЧ•жК•гАЛдЄКеПСи°®дЇ?ji®£n)гАКжИСдЄОиГ°йАВвАФвАФдїОжЬЛеПЛеИ∞жХМдЇЇгАЛпЉМеЙЦжЮРдЄ™дЭhжАЭжГ≥зЪДжЭ•жЇРпЉМжЙєеИ§дЇ?ji®£n)иГ°йАВзЪДвАЬдЄїиІВеФѓењ?j®©)дЄїдєЙвАЭпЉМтqґеЖ≥ењ?j®©)дЄОдєЛеИТжЄЕзХМйЩРгАВжИСдїђиЩљзДґдЄНиГљеЃМеЕ®дЇЖ(ji®£n)иІ£ињЩљЛЗжЦЗзЂ†еПСи°®еЙНеРОеРіжЩѓиґЕзЪДе§ДеҐГпЉМдљЖдїЦеК™еКЫиЈЯдЄКжЧґдї£еQМжіЧењ?j®©)йЭ©йЭҐгАБзЧЫдЄЛеЖ≥ењ?j®©)жФєйА†жАЭжГ≥зЪДењГ(j®©)иЈѓеОЖљEЛпЉМеНіжШѓжШЊиАМжШУиІБзЪДгА?/span>

1956тq?0жЬ?9жЧ•пЉМгАКзЬЯзРЖжК•гАЛдЄКеИКзЩїдЇ?ji®£n)иЛПиБФзІСе≠¶йЩҐйАЪдњ°йЩҐе£Ђиієе§Ъе°ЮдєЯе§ЂзЪДдЄАљЛЗжЦЗзЂ†пЉМжК•йБУдЇ?ji®£n)еЫљйЩЕз§ЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶дЉЪ(x®ђ)зђђдЄЙжђ°дЉЪ(x®ђ)иЃЃзЪДзЫЫеЖьc(di®£n)АВжЦЗдЄ≠жПРеП?qi®Ґng)пЉМж≠§жђ°дЉЪ(x®ђ)иЃЃеЕ±жЬЙдЇФеНБдЄГдЄ™еЫљеЃґзЪДдЇФзЩЊдЄ™дї£и°®еПВеК†гАВеЕґдЄ≠пЉМи•њжЦєеЫљеЃґзЪДз§ЊдЉ?x®ђ)е≠¶иАЕеПСи°®дЇЖ(ji®£n)е§ІйЗПжЬЙеЕ≥еКЫ_К®гАБжЦЗеМЦгАБзФЯЛzЕRАБеЃґеЇ≠гАБйБУеЊЧчАБйГљеЄ?j®ђng)дЄОдє°жЭСљ{ЙйЧЃйҐШзЪДжИРжЮЬеQМж≠§ЊcїйЧЃйҐШеЬ®љCЊдЉЪ(x®ђ)дЄ÷MєЙеЫљеЃґйГљж≤°жЬЙеЊЧеИ∞иГце§ЯзЪДйЗНиІЖгАВињЩљЛЗжЦЗзЂ†пЉМиЃ©еЕЈжЬЙжµУеОЪдЄУдЄЪеЕ≥жААзЪДеРіжЩѓиґЕйЗНжЦ∞зЗГиУvдЇ?ji®£n)дЄАЊUњеЄМжЬЫпЉМдїЦињЂдЄНжА•еЊЕеЬ∞еПСи°®дЇЖ(ji®£n)гАКз§ЊдЉ?x®ђ)е≠¶еЬ®жЦ∞дЄ≠еЫљШqШжЬЙеЬоCљНеРЧпЉЯгАЛдЄАжЦЗпЉМжМЗеЗЇеQЪвАЬеЬ®зЩС÷ЃґдЇЙйЄ£зЪДжЧґдї£вАЭпЉМвАЬињШжЬЙиЃЊзЂЛз§ЊдЉ?x®ђ)е≠¶дЄАйЧ®иѓЊљEЛзЪДењЕи¶БвАЭгАВпЉИгАКжЦ∞еїшЩЃЊгА?957тq?жЬИеПЈеQЙеЬ®дїЦзЬЛжЭ•пЉМзОоCї£љCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶жШѓдЄАйЧ®жЦ∞еЕізЪДгАБжЬАеИЗеЃЮзФ®зЪДљCЊдЉЪ(x®ђ)њUСе≠¶еQМеЬ®жФЪwА†дЄ≠еЫљз§ЊдЉ?x®ђ)иРљеРОйЭҐи≤МзЪДШqЗз®ЛдЄ≠еЕЈжЬЙзЛђзЙєзЪДдљЬзФ®еQМжХЕиАМеЇФељУз≤Њењ?j®©)з†Фиѓ’dњЕи¶БзЪДзОоCї£зЯ•иѓЖеQМжБҐе§НиЃ≤жОИз§ЊдЉ?x®ђ)е≠¶еQМз†ФиЃ®е≈Ю嚥иЙ≤иЙ≤зЪДљCЊдЉЪ(x®ђ)йЧЃйҐШгАВеРіжЩѓиґЕњUБдЄЛжЫЊи°®љCЇпЉМвАЬеЗ†еНБеєіжЭ•зІѓзіѓиУvжЭ•зЪДдЄЬи•њдЄНи¶БиљјLШУжФС÷ЉГвАЭпЉМеПЦжґИљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶жШѓвАЬз†іеЭПзІСе≠¶пЉМжСІжЃЛњUСе≠¶вАЭпЉМеЫ†ж≠§еQМдїЦдЄ’dЉ†йЗНжЦ∞иЃД°ЂЛљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶з≥їеQМе∆ИжПРеЗЇй¶ЦеЕИеЬ®еМЧдЇђгАБдЄКЛєЧчАБеєњеЈЮгАБжИРйГљињЩеЫЫе§ІеЯОеЄВ(j®ђng)зЪДе§Іе≠¶еЖЕйЗНжЦ∞еїЇз≥їзЪДеЕЈдљУжЦєж°ИгАВињЩдЇЫдЄУдЄЪдЄїеЉ†еПК(qi®Ґng)жЦ“О(gu®©)°ИеQМеЬ®жФњж≤їдЄОе≠¶жЬѓзЙµдЄЭжФАиЧ§зЪДиѓ°зІШж∞Фж∞ЫдЄ≠пЉМиЗ™зДґжШѓе≈Юж†ЉеКњЉЫБгАБж±ВжЄЕеЊЧЛєКгАВдЄНдєЕпЉМдїЦе∞±еЫ†дЄЦдЇЛз™БеПШиАМжЛЫЮЃ§жГєи∞§пЉМдЄОе≠¶зФЯиЊИзЪДиієе≠ЭйАЪз≠ЙдЇёZЄАиµѓВҐЂйФЩеИТдЄЇвАЬеП≥ЛzдПАЭпЉМеОЖзїПЉВ®йЪЊеРОпЉМдЇ?968тqіиµНењЧж∞ЄйАЭпЉМзЫіеИ∞1980тqіжЙНиОЈеЊЧтqЫ_ПНвА¶вА?/span>

еQИеЕ≠еQЙвАЬ襀˺™иієзЪДжЙНжГЕвА?/span>

дЄ≠еєідї•еРОзЪДеРіжЩѓиґЕеQИзљСЊlЬеЫЊзЙЗпЉЙ(j®™)

дљЬдЎУ(f®і)еЊљеХЖдєЛе≠РеQМеРіжЩѓиґЕеЗ?gu®Ѓ)ЩнnдЇОжЃЈеЃЮдЭhеЃ”ЮЉМЮЃСеєіжЧґдї£й•±й£ЯжЪЦи°£еQМеЊЧдї•еЃЙењ?j®©)ж±Ве≠¶гАВдїЦ姩иµДиБ™йҐЦеQМдЄФжЮБеЕЈжВ(zh®®n)≤姩жВ(zh®®n)ѓдЭhзЪДз§ЊдЉ?x®ђ)еЕ≥жААеТМеЉЇзГИзЪДзИ±еЫљзГ≠ењ±гАВеЕґдЇЇеПЧШqЗиЙѓе•љзЪДдЉ†зїЯжХЩиВ≤еQМдєЯЊlПеОЖШqЗжђІй£ОзЊОйЫ®зЪДЛzЧз§ЉеQМеЕЈжЬЙжЙОеЃЮзЪДе≠¶жЬѓеКЯеЇХеQМжЫЊдЄОйЧїдЄАе§ЪгАБзљЧйЪЖеЯЇдЄАеРМ襀и™ЙдЎУ(f®і)вАЬжЄЕеНОдЄЙжЙНе≠РвАЭгАВељУтqя_(d®Ґ)ЉМеРіжЩѓ≠СЕжЮБдЄЇжіїиЈГпЉМдїЦжЫЊжШѓгАКзЛђзЂЛиѓДиЃЇгАЛзЪДдљЬиАЕеТМЊ~ЦиЊСеQМжЈ±еПЧиГ°йАВз≠ЙдЇЇзЪДжО®йЗНгА?947тqя_(d®Ґ)ЉМдїЦйЗНШqФжЄЕеНОе§Іе≠¶гАВдЄАдљНз÷vеРНдЎУ(f®і)вАЬеЯЯжІРвАЭзЪДдЇЇпЉМеЬ®гАКиЗ™зФ±жЦЗдЄЫгАЛдЄКеПСи°®гАКеРіжЩѓиґЕжХЩжОИеЫЮеИ∞еМЧег^дї•еРОгАЛзЪДжЦЗзЂ†еQМеЕґдЄ≠жМЗеЗЇпЉЪ(x®ђ)

еРіеЕИзФЯжШѓжЄЕеНОеЫ≠зЪДеРНдЭhеQМдїОШqЫжЄЕеНОељУе≠¶зФЯиµЈеИ∞дЄАдє?ji®¶)дЇМдЇМеєіеЗЇеЫљеQМеЬ®дЄГеєізЪДе≠¶зФЯзФЯЛz÷MЄ≠еQМдїЦжШѓжЄЕеНОеЫ≠йЗМдЄАеРНеЗЇдЉЧзЪДдЇЇзЙ©еQМжШѓељУеєізЪДжіїеК®дЖЊе≠РпЉМдїЦжЫЊйХњжЬЯдЄ»ЭЉЦгАКжЄЕеНОеС®еИКгАЛпЉМеПИжШѓжИРзЗWдЉШиЙѓзЪДе≠¶зФЯпЉМйЂШйЂШзЪДинnжЭРпЉМиљЃеїУеПѓеИЖеQМи∞ИиѓЭдЛ…дЇшЩІЙеЊЧжЭЊйАВпЉМШqШйҐЗеЄ¶дЄАдЇЫиѓЩи∞РеП£еРЕRАВзХЩЊЯОељТжЭ•еРОдЊњеЉАеІЛдЇЖ(ji®£n)жХЩжОИзФЯжД”(d®∞ng)еQМињЩж≠£жШѓдЉ†зїЯеЕЄеЮЛзЪДжЄЕеНОжХЩиВ≤еЗЇжЭ•зЪДдЇЇзЙ©гАВдїЦдЄАзЫіжШѓзФЯжіїеЬ®иИТйАВеТМеЃЙдєРзЪДзОѓеҐГдЄ≠еQМдїОдЇЛзЭАдЄАњUНжЙАи∞УзЪДЉЬЮеЬ£зЪДжХЩиВ≤еЈ•дљЬпЉМдїЦжШѓдЄАдљНз§ЊдЉ?x®ђ)е≠¶зЪДдЄУеЃ”ЮЉМзГ≠ењ?j®©)дЇОз§ЊдЉ?x®ђ)еЃЮйЩЕжГЕеЖлКЪДи∞ГжЯ•еТМз†ФљI”ЮЉМзДґиАМзФ±дЇОзФЯЛzјLДПиѓЖзЪДжЛШжЭЯеQМжА÷MЄНеЕНеЄ¶зЭАдЄАдЇЫдЉ†ЊlЯжЦЗдЇЇеТМЛєУеОЪзЪДзїПйЩҐдє†(f®§n)ж∞ФпЉМеІЛзїИеП™жШѓдї•иІВеѓЯдЭhзЪДинnдїљеОїиІВеѓЯеЃЮйЩЕзЪДйЧЃйҐШгАВеЯЇдЇОињЩњUНжАБеЇ¶еЊЧжЭ•зЪДзїУиЃЇпЉМйЩ§дЇЖ(ji®£n)еѓМдЇОдЄАзВєдЭhЊcјLЬђжАІзЪДеРМжГЕеТМжАЬж?zh®®n)ѓиАМе§ЦеQМжШѓдЄНжШУдЇОеѓєйЧЃйҐШеЊЧеИ∞зЬЯеИЗзЪДеПСиІ£зЪДгА?/span>

иЗ™зДґеРіеЕИзФЯиЗ™еЈ„ГЄНдЉ?x®ђ)ињЩж†ѓВЃЊжГїIЉМиАМзЫЄеПНеЬ∞ж≠£еЫ†дЄЇжЬЙдїЦиЗ™еЈёqЪДЊlУиЃЇеQМзїИдЇОз¶БеОЛдЄНдљПиЗ™еЈёpГЄжААзЪДжК±иіЯињЬиІБпЉМдїЦдЄНиГљеЖНжККиЗ™еЈ±е±АйЩРеЬ®и±°зЙЩдєЛе°ФеЖЕпЉМиЃ©иЗ™еЈёqФЯеСљдєЛзБЂеЬ®йЗМйЭҐљHТжБѓеQМдїЦи¶БдЎУ(f®і)дїЦжЙАдїОдЇЛз†Фз©ґзЪДе≠¶йЧЃпЉМеѓјL±ВеЃЮиЈµзЪДжЬЇдЉ?x®ђ)пЉМдїЦи¶БдЄёZїЦжЙАз†Фз©ґзЪДеѓєи±°пЉМжЙС÷ЗЇиЈѓи∞ЛеПЦжФєйЭ©пЉМжХСеК©еЬ®з©ЈиЛ¶дЄ≠жМ£жЙОзЭАзЪДдЭhж∞СпЉМдїЦеКЫдЄ÷MЄ≠еЫљеЇФиѓ•еЈ•дЄЪеМЦдї•жЙ©е§ІзФЯдЇІзЪДиГљеКЫеQМдїОиАМеРЄжФґеЖЬзФоCЄКеЙ©дљЩзЪДеК≥еКЫпЉМжЩЃйБНеЬ∞жПРйЂШзФЯЛz»Э®ЛеЇ¶пЉМиАМжЫіеЯЇжЬђзЪДдїЦдЄ’dЉ†йЩРеИґдЇЇеП£зЪДжФњљ{ЦпЉМдїЦиІЙеЊЧдЄЙж∞СдЄїдєЙдЄ≠жПРеА°йЉУеК„ГЭhеП£зЪДеҐЮеК†еQМеЃЮеЬ®жШѓдЄАњUНзЫ≤зЫЃзЪДиІБиІ£вА¶вА?/span>

ШqЩзѓЗжЦЗзЂ†жШОжШЊжШѓзЂЩеЬ®жЙєиѓДеЫљж∞СжФњеЇЬзЪДзЂЛеЬЇдЄКеОїзЬЛйЧЃйҐШпЉМеѓєеРіжЩѓиґЕж≠§еЙНеЉГеДТдЄЇеЃШдЄНжЧ†еЊЃиЊЮеQМдЄНШqЗпЉМеѓєеЕґдЇЇзЪДжЙНжГЕдї•еПК(qi®Ґng)е≠¶жЬѓиі°зМЃеQМдЇ¶жО©й•∞дЄНдљПеЬ∞зІ∞иµЮжЬЙеК†гАВжНЃиѓя_(d®Ґ)ЉМжҐБеЃЮњUЛжЫЊШqЩж†ЈеИ»ЭФїдїЦпЉЪ(x®ђ)вАЬжЩѓ≠СЕеЊљеЈЮж≠ЩеОњдЭhеQМж∞ЄШqЬжШѓдЄАиҐ≠зБ∞еЄГйХњиҐНпЉМйБУи≤Ме≤ЄзДґеQМеу@иІДиєИзЯ©пЉМеИїиЛ¶зФ®еКЯгАВе•љиѓЕRАКеП≤иЃ∞гАЛпЉМжХЕе§ІеЃґжИПеСйgєЛ䪯姙еП≤еЕђгАВдЎУ(f®і)жЦЗжЬЙж≥ХеЇ¶еQМе§ДдЇЛеЕђњUБеИЖжШОгАВвА?/span>

еРіжЩѓ≠СЕжЬЙзЭАеЉАйШФзЪДеЫљйЩЕиІЖйЗОеQМж≤їе≠¶жАБеЇ¶дЄ•и∞}еQМе∆И嚥жИРдЇ?ji®£n)иЗ™еЈёqЛђзЙєзЪДњUСз†ФжЦ“О(gu®©)≥ХгАВдїЦжЧ©еєіиАГеЕ•жЄЕеНОзХЩзЊОйҐДе§Зе≠¶ж†°еQМеПЧШqЗиЙѓе•љзЪДиѓ≠и®АиЃ≠зїГеQМиЛ±иѓ≠еЯЇЉЛАжЙОеЃЮгАВеЬ®ЊЯОзХЩе≠¶жЬЯйЧя_(d®Ґ)ЉМеПИе≠¶дє?f®§n)дЇ?ji®£n)еЊЧчАБж≥ХдЄ§зІНиѓ≠и®АгАВеЬ®дїЦжЬАдЄЇжіїиЈГзЪДтqідї£еQМдЄ≠еЫљзЪДљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶зХМеQМиГљдї•еЫљйЩЕеЕђиЃ§зЪДе≠¶жЬѓиІДиМГгАБйАЪзФ®зЪДдЄАЛєБзІСе≠¶з†ФљIґжЦєж≥ХпЉМдїОдЇЛжЬАеЙНж≤њзЪДе≠¶жЬѓи∞ГжЯ•гАВељУтqізЪДдЄНе∞СњUСе≠¶жК•еСКеQМеЉАе±±жМЦйУЬгАБеИЫдЄЪжЛУеЬОЌЉМШqДдїКдїНжШѓљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶гАБеОЖеП≤е≠¶з†Фз©ґжЦЪwЭҐзЪДзїПеЕжАєЛдљЬпЉМеЕдhЬЙйЪЊдї•еПЦдї£зЪДе≠¶жЬѓд≠h(hu®Ґn)еАє{А?949тqідї•еРОпЉМдЄёZЇЖ(ji®£n)йАВеЇФ嚥еКњзЪДеПСе±ХпЉМеРіжЩѓ≠СЕеПИдї•дЇФеНБе§Ъе≤БзЪДтqізЇ™еЉАеІЛдЄУдњЃдњДиѓ≠пЉМеЗ†еєідєЛеРОдЊњиГљйАЪзХЕеЬ∞йШЕиѓ÷MњДжЦЗжК•еИКгАБдє¶ЊcНпЉМеЬ®еКЫжЙАиГљеПК(qi®Ґng)зЪДиМГеЫіеЖЕеQМйАЪињЗиЛПиБФгАБдЄЬЛ∆ІдЇЖ(ji®£n)иІ£еЫљйЩЕе≠¶жЬѓеК®жАБгАВдЄНШqЗпЉМЮЃљзЃ°дїЦдєЕжУЕжЙНеНОпЉМеПИжЮБдЄЇеЛ§е•ЛиАМеК™еКЫпЉМдљЖеНінwЂдЄНзФ±еЈ±еЬ∞зЙµЊ~†дЇОжФњеЭЫиѓ°зКґжЦѓжЦЗеПШзЫЄеQМжЬАЊlИеЫ†њUНзІНењІзѓПЊUЈйЫЖдЄАнwЂиАМжЩЪжЩѓеЗДеЗЙвА¶вА¶иЩљзДґдїЦжЫС÷ЯєеЕїињЗеГПиієе≠ЭйАЪйВ£ж†пL(f®•ng)ЪДиСЧеРНе≠¶иАЕпЉМдљЖжЬђдЇЇеНіжЬ™иГљжИРдЎУ(f®і)дЄАдї£еЃЧеЄИпЉМдї•иdz襀дїКдЇшЩѓДдїЈдЎУ(f®і)вАЬ襀˺™иієзЪДжЙНжГЕвАЭгАВеЕґдЇЇзФЯиљ®ињєдєЛиУvдЉПиЈМеЃХпЉМдї§дЭhЛ∆дh≠ФеQБињЩдЄНдїЕжШѓдїЦдЄ™дЭhзЪДж?zh®®n)≤еЙІпЉМиАМдЄФдєЯжШѓзЙ“О(gu®©)ЃКжЧґдї£дЄ≠еЫље≠¶жЬѓзХМзЪДиЛ¶йЪЊдЄОдЄНтqЄгАВеРіжЩѓиґЕзЪДдЄАдЇЫиСЧШqОЌЉМжґЙеПК(qi®Ґng)дЄ≠еЫљзЪДеЈ•дЄЪеМЦйБУиµ\гАБеЖЬдЄЪзО∞дї£еМЦгАБз§ЊдЉ?x®ђ)еЃЙеЕ®дї•еПК(qi®Ґng)зїПЛєОеИґеЇ¶дєЛйАЙжЛ©љ{ЙпЉМдЇЛеЕ≥еЫљињРж∞СзФЯеQМеЕЈжЬЙеЊИеЉЇзЪДњUСе≠¶жАІдЄОеЙНзЮїжАІпЉМзЫіеИ∞дїК姩дїНжЬЙзЭАйЗНи¶БзЪДеРѓеПСжДПдєЙгАВеП™жШѓйЪПзЭАдЄ≠еЫљљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶зЪДдЄАеЇ¶дЄ≠жЦ≠иАМжмЦж≤°дЄНељОЌЉМжЬЙдЄНЮЃСйХњжЬЯдЎУ(f®і)дЄЦдЭhжЙАжЈ°ењШгА?/span>

йЧ≠йФБзЪДйЧ®жИ?/span>

еQИдЄГеQЙе§ЦжЭ•зїПй™МдЄОжЬђеЬЯеЕѕxАА

еРіжЩѓ≠СЕдЎУ(f®і)дЄ≠еЫљљWђдЄАдї£зЪДљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶еЃґеQМжЫЊеК±ењЧжљЬдњЃеQМзЂЛнwЂз§ЇиМГпЉМжШѓдЇМеНБдЄЦЊU™дЄКеНКеПґз†Фз©ґйГљеЄВ(j®ђng)љCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶жЬАдЄїи¶БзЪДдї£и°®дЭhзЙ©гАВдїЦиСЧдє¶зЂЛиѓіеQМйШРжЙђе≠¶жЬѓпЉМтqґжК±жЬЙег^жИР姩еЬ∞гАБж≤їеЫљеМЦж∞СзЪДШqЬе§ІзРЖжГ≥гА?929тqя_(d®Ґ)ЉМдїЦеЗЇзЙИгАКйГљеЄ?j®ђng)з§ЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶гАЛдЄАдє¶пЉМШqЩжШѓдЄ≠еЫљљWђдЄАйГ®йГљеЄ?j®ђng)з§ЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶зЪДдЄУиСЧгАВдїЦдЄ’dЉ†ж®°дїњиЛ±еЫљљCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶еЃґCharles BoothеQ?840-1916еQЙжЙАеЉАеИЫзЪДвАЬз§ЊдЉ?x®ђ)и∞ГжЯ•вАЭдєЛз†Фз©ґжЦ“О(gu®©)≥ХеQМе∞ЖдЄ≠еЫљзЪДз§ЊдЉ?x®ђ)и∞ГжЯ•еИЖдЄЇеЖЬжЭСи∞ГжЯ•еТМеЯОеЄ?j®ђng)и∞ГжЯ•дЄ§дЄ™жЦЪwЭҐгАВеЕґдЄ≠пЉМеЖЬжЭСи∞ГжЯ•еПѓдї•дЊЭйЭ†е≠¶зФЯеQМињЩдЄїи¶БжШѓиАГиЩСеИоCЄ≠еЫљељУжЧґзЪДе≠¶зФЯе§ІеНКжЭ•иЗ™еЖЬжЭСеQМдїЦдїђеПѓдї•ињФеЫЮеЃґдє°и∞ГжЯ•иЗ™еЈёqЪДжЭСеЇДгАВдї•еЊАдїОжЬ™жЬЙдЭhеЕѕx≥®еИоCїЦжЙАжТ∞еЖЩзЪДгАКзЪЦж≠Ще≤ФеП£жЭСй£ОеЬЯењЧзХ•гАЛдЄАжЦЗпЉМдї•иЗ≥дЇОиЗ≥дїКињШжЬЙе≠¶иАЕиЃ§дЄЇвАЬе∞љљО°еРіжЩѓиґЕњUѓжЮБжПРеА°з§ЊдЉ?x®ђ)и∞ГжЯ•пЉМдїЦиЗ™еЈ±еНіж≤°иГљдЇ≤инnеПВдЄОвАЭгАВеЕґеЃЮпЉМжЧ©еЬ®1919тqя_(d®Ґ)ЉМеРіжЩѓ≠СЕе∞±еЬ®еЃґдє°е≤ФеП£жЭСеБЪињЗЊc÷MЉЉзЪДи∞ГжЯ•гАВдїОеЙНињ∞зЪДеИЖжЮРеПѓиІБпЉМгАКзЪЦж≠Ще≤ФеП£жЭСй£ОеЬЯењЧзХ•гАЛжШѓдЄАљЛЗжЬЙеЕЫ_ЕґдЇЇж°СжҐУжХЕйЗМгАБеЯЇдЇОеЃЮеЬ∞и∞ГжЯ•зЪДж∞СжЧПењЧз±їеЮЛдєЛиµДжЦЩеQМеЃГдїОдљНЊ|ЃгАБж≤њйЭ©гАБзЙ©дЇІгАБеЃЧж≥ХгАБзФЯЛzїпЉИеРЂиБМдЄЪгАБи���°£й£ЯдљПгАБе®±дєРпЉЙ(j®™)гАБжХЩиВМ”АБй£ОдњЧпЉИе©ЪеЂБгАБдУбиСђгАБе≤БжЧґгАБињЈдњ°пЉЙ(j®™)еТМиГЬжЩѓеЕЂдЄ™жЦєйЭҐпЉМеѓєеЊљеЈЮзЪДдЄАдЄ™дЉ†ЊlЯжЭСиРљдљЬдЇ?ji®£n)е§ЪиІТеЇ¶зЪДзїЖиЗіжППШqОЌЉМеЕґдЄ≠дЄНдєПЊ_С÷љ©зЪДеИїзФ’dТМзПНиіµзЪДеП≤жЦЩиЃ∞ељХгА?/span>

ж≠ЩеОње≤ФеП£зЪДеРіжЩѓиґЕжХЕе±Е

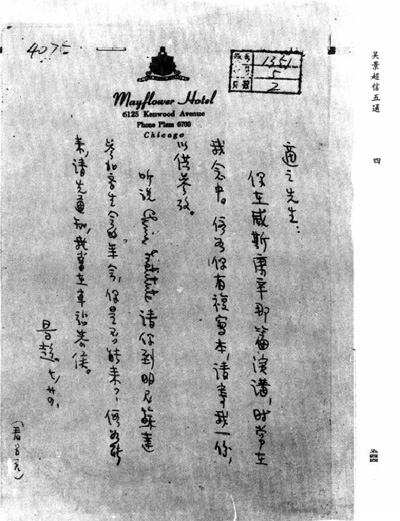

1928тq?жЬИпЉМеРіжЩѓ≠СЕдї•гАКеФРдЇшЩ°ЧвАФвАФеЕ±зФЯдЄОеРМеМЦгАЛдЄАжЦЗиН£иОѓВКЭеК†еУ•е§Іе≠¶љCЊдЉЪ(x®ђ)е≠¶еНЪе£Ђе≠¶дљНпЉМеЃГжШѓеРіжЩѓ≠СЕвАЬеѓєжЬђеЬЯеЕѕxААгАБеЃЮзФ®дЄїдєЙзЂЛеЬёZї•еП?qi®Ґng)еЃЮиѓБжАІз†ФљIґжАБеЇ¶зЪДеЕЉЩедПАЭпЉМеѓ“О(gu®©)≠§еQМжЬЙзЪДе≠¶иАЕиЃ§дЄЇпЉМж≠§дЄАжИРжЮЬжШѓеРіжЩѓиґЕжЙњиЗ™иКЭеК†еУ•е≠¶ЛzД°ЪДз†Фз©ґењ?j®©)еЊЧеQМињЩеЫЇзДґдЄНжЧ†йБУзРЖеQМдЄНШqЗпЉМеАШиЛ•жИСдїђеѓєзЕІгАКзЪЦж≠Ще≤ФеП£жЭСй£ОеЬЯењЧзХ•гАЛдЄАжЦЗпЉМдЄНйЪЊзЬЛеЗЇеQМжЬЙШqЗеЕИеЙНжЭСиРљи∞ГжЯ•зЪДеЃЮйЩЕйШЕеОЖеQМеѓєдїОдЇЛжЫіе§НжЭВз§ЊдЉ?x®ђ)зЪДз†Фз©ґжШД°ДґйҐЗжЬЙеК©зЫКгАВдєЯж≠£еЫ†дЄЇе¶Вж≠§пЉМеРіжЩѓ≠СЕзЪДиѓЄе§ЪиЃЇжЦ≠тqґж≤°жЬЙе§Де§ДжµБйЬ≤еЗЇељУжЧґдє?f®§n)иІБзЪДиИґжЭ•жіЛиЕФпЉМиАМжШѓжЬЙзЭАиЊГе•љзЪДжЬђеЬЯзїПй™Ми°®Шq∞гАВдїОШqЩдЄ™жДПдєЙдЄКжЭ•зЬЛпЉМгАКзЪЦж≠Ще≤ФеП£жЭСй£ОеЬЯењЧзХ•гАЛдЄАжЦЗзЛђеЕпL(f®•ng)ЙєиЙ‘МЉМеѓ“О(gu®©)ИСдїђзРЖиІ£еРіжЩѓиґЕзЪДзФЯЛz»ЭїПеОЖеПК(qi®Ґng)еЕґз§ЊдЉ?x®ђ)е≠¶еЃЮиЈµеQМдЇЖ(ji®£n)иІ£жЩЪжЄЕж∞СеЫљжЧґжЬЯзЪДеЖЬжЭСљCЊдЉЪ(x®ђ)еQМињДдїКдїНеЕдhЬЙйЗНи¶БзЪДе≠¶жЬѓд≠h(hu®Ґn)еАє{А?/span>

е≤ФеП£жЭСеРіжЩѓиґЕеРОдЭhдЄОжЬђжЦЗдљЬиАЕеРИељ±пЉИеЗМеНОеЕЙ|СДеQ?/span>

еQИжЬђжЦЗжЙАйЩДеЊљеЈЮжЦЗдє¶еПК(qi®Ґng)еЫД°ЙЗеQМйЩ§зЙєеИЂж≥®жШОе§ЦпЉМеЭЗз≥їњUБдЭhжФґиЧПжИЦжЛНжСДгАВеП¶еQМжЦЗдЄ≠зїШеЫД°Ф±жЭОзФЬеНЪе£ЂеНПеК©жЄЕзїШеQМзЙєж≠§иЗіи∞ҐпЉБеQ?/span>