1938“q?µ£ł’╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ŃĆüÕīŚõ║¼Õż¦ÕŁ”ÕÆīÕŹŚÕ╝ĆÕż¦ÕŁ”ńö▒ķĢ┐µ▓ÖĶ┐üµśåµśÄÕQīÕ╝ĆÕ¦ŗõ║å(ji©Żn)õĖĆŗŲĪŌĆ£ķĢ┐ÕŠüŌĆØ’╝īńö▒µŁżµēĆõ║¦ńö¤ńÜäÕøĮń½ŗĶź┐ÕŹŚĶüöÕÉłÕż¦ÕŁ”’╝īÕĘ▓ń╗ŵłÉõžō(f©┤)õ║?ji©Żn)Õ£©õĖŁÕøĮńÄŅC╗ŻµĢÖĶé▓ÕÅ▓ÕÆīµ¢ćÕī¢ÕÅįī╝īõ╣āĶć│Õģ©õĖ¢ńĢīķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓ÕÅ▓õĖŖńÜäõĖĆīDĄõ╝ĀÕźć’╝ī“q┐õžō(f©┤)õ╝ĀķóéŃĆéŌĆ?µ£?9µŚźĶć│4µ£?8µŚź’╝īõĖēµĀĪõĖżńÖŠõĮÖÕÉŹÕĖłńö¤Šl䵳ÉŌĆśµ╣śķ╗öµ╗浣źĶĪīÕøóŌĆÖ’╝īÕ£©ķŚ╗õĖĆÕżÜŌĆ”ŌĆ”ńŁēµĢֵijńÜäÕĖ”ķóåõĖŗÕQīµŁźĶĪīõĖēÕŹāõ║öńÖæųŹÄķćī’╝īÕÄåµŚČÕģŁÕŹüÕģ½Õż®ÕQīĶĘ©ŁæŖµ╣śŃĆüķ╗öŃĆüµ╗ćõĖēń£üĶĆīµŖĄĶŠŠµśåµśÄŃĆ鵤źĶē»ķō«õ╗źŌĆ?1ŠU¦µĖģÕŹÄÕŁ”ÕÅ?720ÕQłÕż¢ÕQēŌĆÖń╝¢Õģ?2ŠU¦ÕŁ”ńö¤õžō(f©┤)õĖ╚ØÜäĮW¼õ║īÕż¦ķś¤õĖĆõĖŁķś¤õĖĆÕłåķś¤ŌĆ”ŌĆ”ŌĆØĶ┐æõ║īÕŹü“q┤ÕēŹÕQīµłæõĮ£õžō(f©┤)õĖĆõĖ¬µ¢░Ķ»ŚÕģźķŚ©ÕŁ”ńö¤’╝īĮW¼õĖĆŗŲĪĶ»╗Õł░µØĵ¢╣Õģłńö¤µēĆŠ~¢ńÜäŃĆŖń®åµŚ”’╝łµ¤źĶē»ķō«’╝ē(j©¬)“q┤Ķ░▒ŃĆ?/span>ÕQłŌĆ£ń«ĆŠ~¢ŌĆصöČÕģźŃĆŖń®åµŚ”Ķ»ŚÕģ©ķøåŃĆŗ’╝īÕó×Ķ«óńēłńÄ░µöČÕģźŃĆŖń®åµŚ”Ķ»Śµ¢ćķøåŃĆŗ’╝īĶ»źÕ╣┤Ķ░▒Õ»╣ĮIåµŚ”ńĀöń®ČńÜäÕŖ®ńøŖÕÆīµÄ©ÕŖ©õ╣ŗÕŖ¤µŚĀķ£ĆÕżÜĶ©ĆÕQ?/span>õĖŁĶ┐ÖīDē|¢ćÕŁŚµŚČÕQīÕŹ░Ķ▒Īńē╣Õł½µĘ▒Õł╗’╝īõ╗ŖÕż®ķ揵¢░Šś╗ķśģÕQīõ╗Źµä¤Õł░Õ┐?j©®)Õż┤õĖĆķ£ćŃĆ?/span>

ĮIåµŚ”ÕQłµ¤źĶē»ķō«ÕQē’╝ī1918-1977ŃĆ?/span>

ŃĆŖń®åµŚ”Ķ»ŚÕģ©ķøåŃĆ?/span>

µ¤źĶē»ķō«Õć║ńö¤õ║Ä1918“q▀_(d©ó)╝ī1977“q┤ĶŠ×õĖ¢µŚČÕQīÕ╣┤õ╗ģõ║öÕŹüõ╣Ø(ji©”)Õ▓üŃĆéõ╗ŖÕż®’╝īÕ£©ń║¬Õ┐ĄĶ┐ÖõĮŹõ╝¤Õż¦Ķ»Śõ║║ÕÆīŠś╗Ķ»æÕ«ČĶ»×ĶŠ░ńÖŠÕæ©Õ╣┤õ╣ŗķÖģÕQīµłæµāø_ÆīÕż¦Õ«ČõĖĆĶĄĘÕø×Õł░µ¤źĶē»ķō«śqśõĖŹµś»ŌĆ£ń®åµŚ”ŌĆØ’╝łĶÖĮńäČõ╗¢ÕĘ▓ŠlÅÕÅæĶĪ©Ķ┐ćĶ»ŚõĮ£ÕQīõĮåµēĆńö©ń¼öÕÉŹĶ┐śµś»ŌĆ£µģĢµŚ”ŌĆØ’╝ē(j©¬)ńÜäķéŻõĖ¬µŚČÕł╗’╝īÕø×Õł░õ╗¢õĮ£õĖ║µĖģÕŹÄÕż¢µ¢ćń│╗ÕŁ”ńö¤ÕÅéÕŖĀµŁźĶĪīÕøóńÜäķéŻõĖ¬µŚČÕł╗ŃĆéķ鯵Śė×╝īŌĆ£ńé«ńü½ń┐╗ÕŖ©õ║å(ji©Żn)µĢ┤õĖ¬Õż®Õ£░ÕQīµŖ¢ÕŖ©õ║å(ji©Żn)õ║║ńŠżńÜäń╗äÕÉłŌĆ?/span>ÕQłÕŹ×õ╣ŗńÉ│Ķ»Ł’╝ē(j©¬)ÕQīµĢ┤õĖ¬õĖŁÕøĮķāĮÕæłńÄ░Õć║µłśµŚČńÜäĮCŠõ╝Ü(x©¼)ŃĆüµö┐µ▓šdÆīµ¢ćÕī¢ŗ╣üÕŖ©µĆ¦’╝īõĖ¢ńĢīõ╣¤Õ£©ŠlÅÕÄåńØĆÕ£░ÕøŠńÜäÕż¦ÕÅśÕŖ©ÕQÜÕåģśqüŃĆüÕŹŚµĖĪŃĆüÕĮÆµØźŃĆüµĄüõ║ĪŃĆüÕø░Õ«łÕŁżÕ▓øŃĆüÕł░Õ╗ČÕ«ēÕÄģRĆüõĖŗõ╣ĪÕģźõ╝ŹŃĆüĶ┐£ĶĄ┤ÕŹŚŗzŗŌĆ”ŌĆ”ÕÉīµĀĘÕ£©1938“q▀_(d©ó)╝īõĖŁÕøĮńÄŅC╗ŻĶ»ŚõØhÕŹ×õ╣ŗńÉø_åģśqüĶć│µłÉķāĮÕÉÄ’╝īÕÅłÕ╝ĆÕ¦ŗÕēŹÕŠĆÕ╗ČÕ«ēńÜäĶ«┐ķŚ«’╝īĶĆīĶŗ▒ÕøĮńÄ░õ╗ŻĶ»Śõ║║ÕźźńÖšdłÖÕēŹµØźõĖŁÕøĮµłśÕī║ķććĶ«┐ÕQīÕ£©µłæõ╗źÕēŹńÜäõĖĆĮŗćµ¢ćĶ«▐ZĖŁÕQīµłæ׫åĶ┐ÖõĖżµ¼ĪĶ»ŚµŁīńÜ䵥üÕŖ©ÕÆīĮIåµŚ”Į{ēĶź┐ÕŹŚĶüöÕż¦µ¢ćÕŁ”ķØÆ“q┤ńÜäĶĪīń©ŗ“qČńĮ«ÕQīń¦░õ╣ŗõžō(f©┤)ŌĆ£µŖŚµłśµŚČµ£¤ńÄ░õ╗ŻõĖ╗õ╣ēĶ»ŚµŁīńÜäõĖēµØĪĶĘ»ń║┐ŌĆØŃĆéń®åµŚ”õĖĆńö¤Õģģµ╗Īõ╝ĀÕźćõ╣¤ķź▐q╗ÅĶŗ”ķÜŠńÜ䵌ģĮEŗ’╝īµŁŻÕ╝ĆÕ¦ŗõ║ÄÕŁ”ńö¤µŚČõ╗ŻńÜ䵳śµŚČĶ┐üÕŠÖŃĆéõ╣¤Ķ«Ėµłæõ╗¼ÕÅ»õ╗źÕ£©µłśµŚČµ¢ćÕŁ”ńÜäÕ£░Š~śµö┐µ▓ųMĖŁÕQīõ╣āĶć│õ║īÕŹüõĖ¢ŠU¬õĖŁÕøĮÕÄåÕÅ▓ń╗Åķ¬īńÜäŗ╣üÕŖ©ńēłÕøŠõĖŁÕ»╗µēæųģČõ║║ÕģČĶ»ŚńÜäÕÅ”õĖĆķćŹÕ«ÜõĮŹŃĆ?/span>

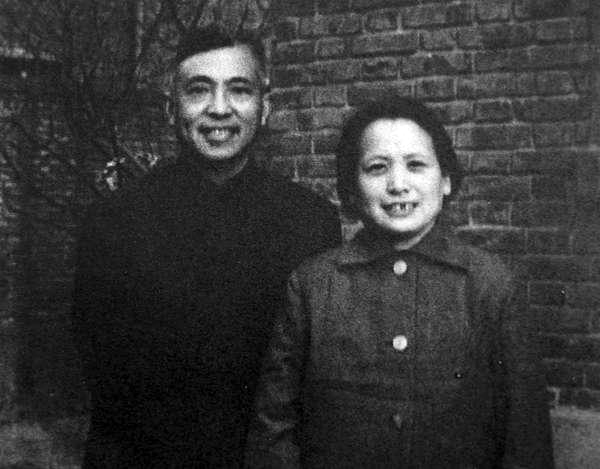

µ¤źĶē»ķō«’╝ī1938“q?µ£łµæäõ║Äõ╗ÄķĢ┐µ▓ÖµŁźĶĪīÕł░µśåµśÄõ╣ŗÕÉÄŃĆ?/span>

µ¤źĶē»ķō«ńÜäµŖŚµłśŠlÅÕÄåõĮ┐ÕŠŚõ╗¢µłÉõĖ▐Z║å(ji©Żn)µ¢░Ķ»ŚÕÅ▓õĖŖńÜäń®åµŚ”ŃĆéĶ”üĶ«▓Ķ┐░Ķ»ŚõØhÕÆīĶ»ŚµŁīńÜäŌĆ£Õć║ÕÅæŌĆØ’╝īÕłÖĶ”üõ╗ÄõĖēµĀĪķĆŚńĢÖµ╣¢ÕŹŚĶ»┤ĶōvŃĆéÕŹÄÕīŚÕż▒Õ«ł’╝īÕīŚµ¢╣Ķ«ĖÕżÜÕż¦ÕŁ”Õ╝ĆÕ¦ŗķĆāõ║ĪÕQøÕģČõĖŁ’╝īÕīŚÕż¦ŃĆüµĖģÕŹÄÕÆīÕŹŚÕ╝ĆśqüĶć│ķĢ┐µ▓ÖµŚČµłÉń½ŗõ║å(ji©Żn)ķĢ┐µ▓ÖõĖ┤µŚČÕż¦ÕŁ”ÕQ?937“q?1µ£?µŚźÕ╝ĆÕ¦ŗµ¢░ÕŁ”µ£¤ŃĆéĶŗ▒ÕøĮĶ»Śõ║║Õģ╝µē╣Ķ»äÕ«ČńćĢÕŹ£ĶŹ¬ÕQłWilliam EmpsonÕQēõĮ£õĖ║µĖģÕŹÄńÜäµĢֵijÕQīķÜÅķā©Õłåµ¢ćń¦æĶó½Õ«ēÖÕ┐Õ£©õ║?ji©Żn)ÕŹŚÕ▓īÖĪĪÕ▒▒ķÖäśqæŃĆéÕ£©ĶĪĪÕ▒▒ÕQīõ╗¢ÕåÖõĖŗõ║?ji©Żn)õ╗¢õĖĆńö¤õĖŁµ£ĆÕÉÄõĖĆķ”¢ķĢ┐Ķ»ŚŌĆöŌĆöŃĆŖÕŹŚÕ▓ø_▒▒õĖŁŃĆŗŃĆéĶ┐Öķ”¢Ķ»Śµś»Õø┤ŠlĢõĖĆõĖ¬Ķ»ŹÕ▒ĢÕ╝ĆńÜä’╝Ü(x©¼)flightŃĆéÕ«āµŚóµīćķŻ×ĶĪīÕQīÕÅłÕīģÕɽõ║?ji©Żn)ŌĆ£ķĆāŌĆ?(flee)ńÜäµäŵĆØŃĆéÕģ©Ķ»Śń╗ōµØ¤õ║ÄĶ»ŚõØhÕ»╣Ķ┐øõĖƵŁźķĆāõ║ĪńÜäõĖŹ╝ŗ«Õ«Üµä¤’╝Ü(x©¼)ŌĆ£I said I wouldnŌĆÖt fly again/For quite a bit.I did not knowŌĆ”ŌĆØÕŲłµŖŖµŖŚµłśŃĆüõÅ═(f©┤)µŚČÕż¦ÕŁ”ńÜäµÉ¼Ķ┐üÕÆīÕŹŚÕ▓īÖć¬ńäȵֻĶ▒ĪĶØ{Õī¢õžō(f©┤)õĖĆ┐UŹÕ»╣ŗ╣üÕŖ©µĆ¦ŃĆüõĖŹ╝ŗ«Õ«ÜµĆ¦ńÜäĶĪ©ĶŠŠÕQÜŌĆ£Thesoldiers will come here and train./ The streams will chatter as they flow.ŌĆØńćĢÕŹ£ĶŹ¬Õ»╣õĖĆõĖ¬Ķ»ŹńÜäÕģ│µ│©µŖś×«äÕć║õ║?ji©Żn)õ╗¢ŌĆ£ÕÆīŗ╣üõ║ĪÕż¦ÕŁ”Õ£©õĖĆĶĄĘŌĆØńÜäõĖŁÕøĮŠlÅķ¬īŃĆéÕÅ»µā£Ķ┐Öķ”¢Ķ»ŚÕĮōµŚČĶó½ŃĆŖńö¤ŗzųMĖĵ¢ćÕŁŚŃĆ?em>ÕQłLife and LettersÕQ?/em>ķĆĆĮE┐’╝īĶĆīÕÉīõĖĆõĖ¬ÕłŖńē®ÕżÜ“q┤ÕÉÄÕÅæĶĪ©õ║?ji©Żn)ńÄŗõĮÉĶē»õ╗ŗń╗ŹĮIåµŚ”ńÜäµ¢ćń½ĀŃĆ?938“q?µ£ł’╝īµŚźÕåøśqøńŖ»ÕQīµ╣¢ÕŹŚÕÉāń┤¦’╝īõĖ┤µŚČÕż¦ÕŁ”ÕåŹµ¼ĪµÉ¼Ķ┐üŃĆéÕ»╣õ║ÄķéŻõ║øµŁźĶĪīÕøóńÜäÕŁ”ńö¤µØźĶ»▀_(d©ó)╝īķĆāõ║Īµü░µś»ŌĆ£ķŻ×ĶĪīŌĆØńÜäÕÅŹķØóÕQīķ鯵äÅÕæ│ńØƵĘ▒ÕģźõĖŁÕøĮńÜäÕåģķÖå’╝īµĘ▒ÕģźÕ£¤Õ£░ŃĆéŌĆ£µŠä╝ä¦ńÜäµ▓ģµ▒¤µ╗öµ╗öÕ£░µ│©śqøõ║å(ji©Żn)╝£¢ÕøĮńÜäÕ┐ā(j©®)ĶäÅŌĆ”ŌĆ”ŌĆ?/span>ÕQłń®åµŚ”’╝Ü(x©¼)ŃĆŖÕć║ÕÅæŃĆŗ’╝īŃĆŖń®åµŚ”Ķ»Śµ¢ćķøåŃĆŗÕŹĘõĖĆÕQ?05ÖÕĄ’╝ē(j©¬)ŃĆéĶ┐Öµś»ń®åµŚ”ń║¬Õ┐ĄĶ┐ÖīDĄŌĆ£õĖēÕŹāķćīµŁźĶĪīŌĆØń®┐ŁæŖµ╣śķ╗öµ╗ćńÜäń╗ÅÕÄåµŚČµēĆÕåÖńÜäĮW¼õĖĆÕÅźŃĆéĶ┐£╝øĀZĆ£µĖöŠ|æõ╝╝ńÜäÕ¤ÄÕĖ?j©¼ng)ŌĆØ’╝īµÄźĶ¦”ŌĆ£Õ╣┐Õż¦ńÜäõĖŁÕøĮõ║║µ░æŌĆØ’╝īÕĘ▓ń╗Åķóäńż║õ║?ji©Żn)Ķ┐ÖõĖĆõ╗Żµ¢░Ķ»ŚõØhÕÆīõĖēÕŹüÕ╣┤õ╗ŻĶ»ŚķŻÄńÜäĶĘØń”╗ŃĆéŌĆ£µłæõ╗¼õĖŹĶāĮµŖŚµŗ?ķ鯵øŠÕ£©µŚĀµĢŅC╗Ż╝£¢ÕģłÕ┐?j©®)õĖŁńćāńā¦ńØĆńÜäÕĖīµ£øŃĆéŌĆ?/span>ÕQłń®åµŚ”’╝Ü(x©¼)ŃĆŖÕĤķćÄõĖŖĶĄ░ĶĄ\ŃĆŗ’╝īÕÉīõĖŖõ╣”’╝ī208ÖÕĄ’╝ē(j©¬)µłśµŚČńÜ䵥üÕŖ©µĆ¦ķ揵¢░ń╗äŠlćõ║å(ji©Żn)µ¢ćÕŁ”ķØÆÕ╣┤ńÜäńżŠõ╝?x©¼)ń╗Åķ¬īÕÆīńö¤ÕæĮõĮōķ¬īÕQīõŗ╔õ╗¢õ╗¼µĘ▒ÕģźÕłŅC╗źÕēŹµ¢░µ¢ćÕī¢µŚĀµ│ĢĶ¦”ÕÅŖ(qi©óng)ńÜäÕī║Õ¤¤ŃĆéõĖĵŁżÕÉīµŚė×╝īńćĢÕŹ£ĶŹ¬õĮ£õĖ║µĖģÕŹÄµĢÖµÄłÕłÖŌĆ£ķŻ×ĶĪīŌĆØÕć║õ║?ji©Żn)õĖƵØĪµø▓ŠU┐’╝īõ╗¢ÕģłÕÄ╗ķ”ÖµĖ»’╝īĶé®Ķ┤¤õĖ°ÖüöÕż¦ķććĶ┤Łńē®ĶĄäńÜäõ╗šdŖĪÕQīÕ£©śqÖńēćīD¢µ░æÕ£ŅCĖŖ╝ä░Ķ¦üõ║?ji©Żn)ÕÉīĶā×(y©Łu)ÕźźńÖ╗’╝īÕ»╣Ķ┐ÖõĮŹŌĆ£µłśÕ£░Ķ»Śõ║║ŌĆØõ╝╝µ£ēõĖŹÕ▒æ’╝īńäČÕÉÄÕÅłÕÅ¢ķüōµ│ĢÕ▒×ĶČŖÕŹŚĶŠŚĶĮ¼µØźÕłŅC║å(ji©Żn)õ║æÕŹŚŃĆéÕŠłÕ┐½’╝īµ¤źĶē»ķō«Õ░▒õ╝?x©¼)Õć║ńÄ░Õ£©õ╗¢ńÜäĶŗ▐p»ŁĶ»ŚµŁīĶ«▓ÕĀéõĖŁŃĆéÕÅłµ▓ĪĶ┐ćÕżÜõ╣ģÕQīõ╗ÄÕ╗ČÕ«ēÕĮÆµØźńÜäÕŹ×õ╣ŗńÉ│õ╣¤ÕŖĀÕģźõ║å(ji©Żn)ĶüöÕż¦µĢֵijńÜäĶĪīÕłŚ’╝īĶĆīõĮ£õĖ║ÕŁ”ńö¤ĶŠłńÜäń®åµŚ”’╝īÕÉÄµØźÕ£©õ╣”Ķ»äõĖŁµē╣Ķ»äõ║?ji©Żn)ÕŹ×õ╣ŗńÉ│ńÜ䵳śÕ£░µæäÕĮ▐pł¼ńÜäĶ»ŚõĮ£’╝īÕÅŹĶĆīĶĄ×ĶĄÅĶēŠķØÆńÜäÕćØķćŹŗ╚ĆńāłńÜäµ▓╣ńö╗Ķł¼ńÜäÕīŚÕøĮķŻÄµÖ»õ╣”ÕåÖÕQīµÅÉÕĆĪŌĆ£ÕüźŠ¤ÄńÜäµŖƵāģŌĆØŃĆéõ╣¤Ķ«Ė’╝īµŚ®Õ£©ĮIåµŚ”ńÜäՊƵŁźĶ┐£ĶĪīõĖŁÕQīµ░æµŚÅĶ¦ŻµöäĪÜäµö┐µ▓╗µäÅĶ»åŃĆüµ¢░ńÜäµŖƵāģÕÅ»ĶāĮµĆ¦ÕÆīÕÄåÕÅ▓Ķ¦åķćÄÕĘ▓ÕłØµŁźµłÉÕĮóŃĆ?/span>

ńćĢÕŹ£ĶŹ?/span>

ńÄŗõĮÉĶē»’╝īõĮ£õžō(f©┤)ĮIåµŚ”ńÜäÕÉīÕŁ”’╝īµŚóµś»Ķź┐ÕŹŚĶüöÕż¦Ķ»ŚµŁīńö¤µ┤╗ńÜäõ║▓ÕÄåĶĆģ’╝īÕÅłµś»ĮIåµŚ”ńÜäµ£ĆķćŹĶ”üńÜäĶ»äõ╗ŗĶĆģõ╣ŗõĖĆŃĆéÕ£©õ╗¢õ╗ÄÕøøÕŹü“q┤õ╗ŻÕł░Õģ½ÕŹüÕ╣┤õ╗ŻńÜäÕżÜń»ćµ¢ćń½ĀõĖŁ’╝īńÄŗõĮÉĶē»ķāĮśqĮĶ┐░õ║?ji©Żn)ń®åµŚ”Ķ»ŚµŁīÕģ╗µłÉńÜäõĖżµ¢╣ķØóŃĆéõĖƵ¢ÜwØóÕQīńÄŗõĮÉĶē»µÅÉÕÅŖ(qi©óng)õ║?ji©Żn)ŌĆ£õĖēÕŹāķćīµŁźĶĪīŌĆØÕ»╣õ╗¢Ķ»ŚķŻÄÕÅśÕī¢ńÜäÕĮ▒ÕōŹÕQÜŌĆ£õ╗¢µś»õ╗ÄķĢ┐µ▓ÖµŁźĶĪīÕł░µśåµśÄńÜäÕQīń£ŗÕłŅC║å(ji©Żn)õĖŁÕøĮÕåģÕ£░ńÜäń£¤ńøĖŌĆ”ŌĆ”õ╗¢ńÜäĶ»Śķćīµ£ēõ║?ji©Żn)õĖĆńéęÄ(gu©®)āöÕ£¤µ░öÕQīĶ»ŁŁaĆõ╣¤ńĪ¼µ£ŚĶōvµØźŃĆéŌĆ?/span>ÕQłŃĆŖń®åµŚ”ńÜäńö▒µØźÕÆīÕĮÆÕ«čØĆŗ’╝ē(j©¬)śqśµ£ēÕQÜŌĆ£ŌĆ”ŌĆ”µŖŚµłśńłåÕÅæ’╝īõ╗¢ńÜäµāģń╚Aķ½śµē¼õ║?ji©Żn)’╝īõĮåńö▒õ║Äõ╗¢Õ£©µĄüõ║ĪķĆöõĖŁń£ŗÕł░ÕåģÕ£░Õ壵░æÕÅŚĶŗ”ńÜäµĀĘÕŁÉ’╝īÕÅłµś»ÕĖĖµ£ēÕ┐¦ķāüńÜäÕÅŹµĆØńÜäŃĆéŌĆ?/span>ÕQłŃĆŖĶ░łĮIåµŚ”ńÜäĶ»ŚŃĆŗ’╝ē(j©¬)ÕÅ”õĖƵ¢ÜwØóÕQīńÄŗõĮÉĶē»õ╣¤Õ╝║Ķ░āń®åµŚ”Õ£©Õł░ĶŠŠµśåµśÄÕÉĵēĆÕÅŚńÜäńÄŅC╗ŻõĖųM╣ēµĢÖĶé▓ÕQīÕ£©ńćĢÕŹ£ĶŹ¬Õ»╣õ╗Äķ£ŹµÖ«ķćæµ¢»Õł░ÕźźńÖ╗ńÜäĶŗ▒Ķ»ŁńÄ░õ╗ŻĶ»ŚµŁīńÜäĶ«▓µÄłõĖŁ’╝īĮIåµŚ”śqøÕģźõ║?ji©Żn)ńÄ░õ╗ŻõĖ╗õ╣ēĶ»ŚµŁīńÜäõĖ¢ńĢīÕQīµłÉõĖ▐Z║å(ji©Żn)ŌĆ£Õ╣┤ķØÆńÜäµśåµśÄńÜäõĖĆŠ¤żŌĆØõĖŁµ£ĆõĖ°ÖĆĆń£╝ńÜäĶ»ŚõØhŃĆéµŖŚµłśńÜäĮCŠõ╝Ü(x©¼)ŗ╣üÕŖ©µĆ¦ÕÆīÕż¦ÕŁ”ńÜ䵥üõ║ĪÕ┼×µłÉõ║å(ji©Żn)õĖĆõĖ¬µ¢░Ķ»ŚµŁīŠ¤żõĮōÕÅ?qi©óng)ÕģČķøåõĮōŠlÅķ¬īÕQÜŌĆ£Ķ┐Öõ║øĶäĖÕż¦ńÜä“q┤ķØÆĶ»ŚõØhõ╗¼ÕŲłµ▓Īµ£ēńÖĮĶ»╗ĶēäĪĢźńē╣ÕÆīÕźźńÖ╗ŌĆ”ŌĆ”Ķ┐Öõ║øÕ╣┤ķØÆõĮ£Õ«ČĶ┐½ÕłćÕ£░ńāŁńāłÕ£░Ķ«©Ķ«║ńØƵŖƵ£»ńÜäŠlåĶŖéÕQīķ½śÕŻ░ńÜäĶŠ®Ķ«║µ£ēµŚČµĘ▒ÕģźÕż£µÖÜÕQøķ鯵ŚČÕĆÖ’╝īõ╗¢õ╗¼╝øšd╝Ć׫ÅĶīČķ”å’╝īĶĆīÕø┤ńØƵĀĪÕøŁõĖĆÕ£łÕÅłõĖĆÕ£łÕ£░ŗ╚ĆÕŖ©Õ£░µŚĀõ╝æµŁóÕ£░ĶĄ░ńØĆŃĆéŌĆ?/span>ÕQłŃĆŖõĖĆõĖ¬õĖŁÕøĮĶ»Śõ║║ŃĆŗ’╝ē(j©¬)

ńÄŗõĮÉĶē»’╝īĶź┐ÕŹŚĶüöÕż¦µ»ĢõĖÜńĢÖÕ┐ĄÕQ?939“q┤ŃĆ?/span>

Ķćø_░æÕ£©ń®åµŚ”ńÜäõĖ¬µĪłõĖŁ’╝īÕøøÕŹü“q┤õ╗Żµ¢░Ķ»ŚńÜäÕøĮķÖģńÄ░õ╗ŻõĖ╗õ╣ēńÜäĶäēń╗£µśæųŠŚńē╣Õł½µĖģµÖ░ÕQīÕøĀĶĆīõ╣¤ÕŠŚÕł░õ║?ji©Żn)ńøĖÕĮōÕżÜńÜäķśÉÕÅæńöÜĶćø_╝ĢÕÅæĶ┐ćõĖĆŠpšdłŚõ║ēĶ««ŃĆéõĖŹśqć’╝īÕģČĶāīÕÉÄńÜ䵳śµŚČµ£¼Õ£¤ŠlÅķ¬īõ╣¤õĖŹÕ║öķüŁÕł░µ┘EÕ┐śŃĆéÕģ│õ║ÄŌĆ£õĖēÕŹāķćīµŁźĶĪīŌĆØ’╝īĮIåµŚ”µ£ēĶ┐ćõĖżķ”¢Ķ»ŚõĮ£ÕQÜŃĆŖÕć║ÕÅæŌĆöŌĆöõĖēÕŹāķćīµŁźĶĪīõ╣ŗõĖĆŃĆŗŃĆŖÕĤķćÄõĖŖĶĄ░ĶĄ\ŌĆöŌĆöõĖēÕŹāķćīµŁźĶĪīõ╣ŗõ║īŃĆŗŃĆéĶ┐ÖõĖżķ”¢Ķ»ŚÕåÖõĮ£µŚČķŚ┤õĖĆĶł¼µÄ©ŗ╣ŗµś»µŁźĶĪīķĢ┐ÕŠüµ£¤ķŚ┤µł¢ķÜÅÕÉÄ’╝īÕÅæĶĪ©ÕłÖµś»1940“q▀_(d©ó)╝īÕ«āõ╗¼µ▓Īµ£ēĶó½µöČÕģźń®åµŚ”Ķć¬ÕĘ▐q╝¢Ķ«óńÜäõ╗ųMĮĢĶ»ŚķøåÕQīµł¢Ķ«Ėµ£ēõ╣?f©żn)õĮ£ńŚĢĶ┐╣ĶŠāķćŹńÜäÕĤÕøĀÕ£©ŃĆéõĖŹśqć’╝īµ£ēµäŵĆØńÜ䵜»’╝īÕĮōÕ╣┤ńÜäÕĖ”ķś¤ĶĆüÕĖłķŚųMĖĆÕżÜÕÉÄµØźµŖŖŃĆŖÕć║ÕÅæŃĆŗĶ┐ÖõĖĆķ”¢µöČÕģźõ║å(ji©Żn)ŃĆŖńÄ░õ╗ŻĶ»ŚµŖäŃĆŗŃĆéµöŠÕ£©ń®åµŚ”ńÜäµĢ┤õĖ¬Ķ»ŚµŁīÕÄåń©ŗõ╣ŗõĖŁÕQīõ╣¤ÕÅ»õ╗ź×«åĶ┐ÖõĖżķ”¢Ķ»ŚõĮ£õĖ▐Z╗¢ńÜäÕåÖõĮ£Õ£©ŌĆ£ÕźźńÖ╗ķŻÄŌĆØõ╣ŗÕēŹńÜäÕÅ”õĖĆÕĤńé╣ÕQīõĖĆõĖ¬ÕÄåÕÅ▓ń╗Åķ¬īńÜäÕĤńé╣ŃĆéķÖżõ║?ji©Żn)µłæÕĘ▓ń╗ÅÕ╝ĢÕł░ńÜäÕ╝ĆÕż┤õ╣ŗÕż¢’╝īŃĆŖÕć║ÕÅæŃĆŗõĖĆķ”¢õ╗źÕåģķÖåÕ£░ÕÉŹńÜäµÄƵ»öµØźÕ╗║µ×äÕ»╣ŌĆ£õĖŁÕøĮŌĆØÕÆīŌĆ£õØhµ░æŌĆØńÜäµ¢░µä¤ń¤ź’╝Ü(x©¼)

Õ£©ÕåøÕ▒▒ķō║ÕQīÕŁ®ÕŁÉõ╗¼ÕØÉÕ£©ķś┤µÜŚńÜäķ½śķŚ©µ¦øõĖ?/span>

µÖÆńØĆÕż¬ķś│ÕQīõ╗ÄµØźõĖŹµāīÖōvõ╗¢õ╗¼ńÜäÕæĮśqÉŌĆ”ŌĆ?/span>

Õ£©Õż¬ÕŁÉÕ║ÖÕQīµ×»ńś”ńÜäķ╗äńēøµ│øĶōvµ│źÕ£¤ÕÆīń▓¬ķ”Ö’╝ī

ĶāīõĖŖķŻ×Ķ┐ćÕÅīĶØ┤ĶØČĶ║▓śqøõ║å(ji©Żn)Õ╝ĆĶŖ▐qÜäĶÅ£ńö░ŌĆ”ŌĆ?/span>

Õ£©ń¤│ķŚ©µĪźÕQīÕ£©µĪāµ║ÉÕQīÕ£©ķāæÕ«Čķ®┐’╝īÕ£©µ»øÕ«Čµ║¬ŌĆ”ŌĆ?/span>

µłæõ╗¼Õ«┐ĶÉźÕ£░ķćīõĮÅńØĆ“q┐Õż¦ńÜäõĖŁÕøĮńÜäõ║║µ░æÕQ?/span>

Õ£©õĖĆõĖ¬ĶŖ鵌źķćīÕQīõ╗¢õ╗¼µĄüńØƵ▒ŚµīŻµēÄ’╝īŠJüµ«¢ÕQ?/span>ÕQłŃĆŖń®åµŚ”Ķ»Śµ¢ćķøåŃĆŗÕŹĘõĖĆÕQ?06ÖÕĄ’╝ē(j©¬)

Õ£©ŃĆŖÕĤķćÄõĖŖĶĄ░ĶĄ\ŃĆŗõĖŁÕQīĶ»Śõ║║Õ╝║Ķ░āõ║å(ji©Żn)ŌĆ£µłæõ╗¼µĆ└Lś»õ╗źÕÉīõĖĆńÜäĶ┐øĶĪīńÜäĶŖéÕźÅÕQ?µŖŖĶäܵÄīµŗŹµēōńØĆµØŠĶ╩YĶĄżń║óńÜäµāöÕ£¤ŌĆØ’╝øŌĆ£õĖŁÕøĮńÜäķüōĶĄ\ÕÅłµś»ÕżÜõ╣łĶć¬ńö▒ĶĆīĶŠĮśq£ÕæĄŌĆ”ŌĆ”ŌĆ?/span>ÕQ?07ŃĆ?08ÖÕĄ’╝ē(j©¬)ĮIåµŚ”ÕøøÕŹü“q┤õ╗ŻńÜäĶ«ĖÕżÜÕģČõ╗¢õĮ£ÕōüÕĘ▓ŠlŵłÉõĖ▐Z║å(ji©Żn)õĖŁÕøĮńÄŅC╗ŻõĖųM╣ēńÜäń╗ÅÕģĖ’╝īÕÆīÕ«āõ╗¼ńøĖµ»ö’╝īśqÖõ║øĶĪīĶĄ\ŌĆ£õĖŁÕøĮŌĆØńÜäĶ»ŚĶĪīµł¢Ķ«ĖŠ~║Õ░æķéŻń¦ŹŌĆ£ńÄäÕŁ”ŃĆüĶĒnõĮōŃĆüÕÄåÕÅ£y(c©©)ĆØńøĖõ║ƵēŁŠlōńÜäµĀćÕ┐ŚµĆ¦Õ╝║Õ║”’╝īõĮåõ╗ŖÕż®Õø×ń£ŗ’╝īśqÖõĖżķ”¢Ķ»ŚõĮ£Õģʵ£ēÕÅ”õĖĆķ揵äÅõ╣ēõĖŖńÜäńē╣īDŖõŁh(hu©ón)ÕĆ¹|╝īÕ«āõ╗¼µś»ŌĆ£õĖŁÕøĮŌĆØõ╣ŗõĖ║ńÄ░õ╗ŻÕøĮµŚÅÕ£©µłśµŚČŗ╣üÕŖ©ÕÆīķ揵×äńÜäµ¢ćÕŁ”ÕŹ░ńŚĢŃĆ?/span>

Ķź┐ÕŹŚĶüöÕż¦õĖŁµ¢ćŠp└LĢֵij’╝Ü(x©¼)µ£▐p欵ĖģŃĆüńĮŚÕ║ĖŃĆüńĮŚÕĖĖÕ¤╣ŃĆüķŚ╗õĖĆÕżÜŃĆüńÄŗÕŖøŃĆ?/span>

ĶĆīõĖöÕQīń®åµŚ”ńÜ䵌ģń©ŗ“qȵ▓Īµ£ēÕ░▒µŁżń╗ōµØ¤ŃĆéÕł░õ║?942“q?µ£ł’╝īĮIåµŚ”õĮ£õžō(f©┤)Šś╗Ķ»æķÜÅĶ┐£ÕŠüÕåøśqøÕģźŠ~ģńöĖµłśÕ£║ÕQ?µ£łĶć│9µ£łń╗ÅÕÄåÕż¦µÆżķĆĆÕQīõ╣Ø(ji©”)µŁųMĖĆńö¤õ╗ÄĶāĪÕ║ʵ▓īÖ░ĘńÜäńāŁÕĖ”µŻ«µ×ŚķĆāĶć│ÕŹ░Õ║”ŃĆéĶ┐Öõ║øĶüöÕż¦ŌĆ£ÕŁ”ńö¤ÕģĄŌĆØõĖŁÕåÖĶ»ŚńÜäÕŲłõĖŹÕŬµ£ēń®åµŚ”ŃĆéµØ£śqÉńć«ńÜäŃĆŖµ╗ćŠ~ģÕģ¼ĶĘ»ŃĆŗĶ«░ÕĮĢõ║å(ji©Żn)µ¢░ńÜäõ║żķĆÜń║┐ńÜäĶē░ķÜ∙Nō║Ķ«Š’╝īĮIåµŚ”õ║ŗÕÉÄĶ░łÕł░õ║?ji©Żn)ÕĤզŗµŻ«µ×ŚŌĆ£µ«┐ÕÉĵłśŌĆØõĖŁńÜäŌĆ£Õ»╣Õż¦Õ£░ńÜäµā¦µĆĢŌĆØŃĆéõ╗¢õ╗¼ń¦»µ×üÕÅéõĖÄÕł░µ¢░µłśÕ£║ńÜäÕ╝ĆĶŠ¤õ╣ŗõĖŁ’╝īõ╣¤µö╣ÕÅśõ║å(ji©Żn)ńÄŅC╗ŻĶ»ŚńÜäńēłÕøŠŃĆéĶ┐ÖõĖżõĮŹõ╗ĵ╗ćŠ~ģµłśÕī║ÕĮÆµØźńÜäĶ»ŚõØhµ£ĆŠlłÕÅéõĖÄÕł░õ║?ji©Żn)ŌĆ£õĖŁÕøĮµ¢░Ķ»ŚŌĆص┤ŠÕQłõ╣¤┐UŅCžō(f©┤)õ╣?ji©”)ÕÅČŗzŠ’╝ē(j©¬)ńÜäŌĆ£µ¢░Ķ»ŚńÄ░õ╗ŻÕī¢ŌĆØńÜäÕ«×ĶĘĄÕQīŌĆ£ķćÄõ║°Ö░ĘŌĆØõ╣ŗµłśõĖŁ“qĖÕŁśõĖŗµØźńÜäĶ»Śõ║║ÕĘ▓ŠlÅĶó½Õģ¼Ķ«żõĖ║µś»õĖŁÕøĮµ¢░Ķ»ŚÕÅ▓õĖŖµ£ĆõĖ║ķćŹĶ”üńÜäĶ»ŚõØhõ╣ŗõĖĆÕQīÕŬõĖŹĶ┐ćķ鯵«Ąńø┤ķØóµŁųM║ĪńÜ䵌ģĮEŗ’╝īõĮ£õžō(f©┤)õ╗¢ńÜäĶ»ŚµŁīńÜäÕÅłõĖĆõĖ¬µ║ÉÕż▀_(d©ó)╝īõ╣¤Ķ«Ėµ░ĖĶ┐£ńĢÖÕ£©õ║?ji©Żn)ÕĤզŗµŻ«µ×ŚŃĆéńÄŗõĮÉĶē»Į{ēõØhķāĮµÅÉÕł░Ķ┐ćÕQīµ┤╗õĖŗµØźńÜäń®åµŚ”ÕŲłõĖŹµĆÄõ╣łÕÆīõØhĶ»┤Ķōvķ鯵«ĄŠlÅÕÄåŃĆéÕģ│õ║ÄķćÄõ║°Ö░ĘÕQīń®åµŚ”ÕŬńĢÖõĖŗõ║?ji©Żn)õĖĆķ”¢õ╗źĶ»ŚÕē¦õĖ║Õ┼×Õ╝ÅńÜäŃĆŖµŻ«µ×Śõ╣ŗÖņģŌĆöŌĆöńźŁĶāĪÕ║ʵ▓īÖ░ĘõĖŖńÜäńÖĮķ¬©ŃĆŗ’╝ł1945ÕQēŃĆéĶ»źĶ»Śõ╗źŌĆ£µŻ«µ×ŚŌĆØÕÆīŌĆ£õØhŌĆØõĮ£õĖ▐ZĖżõĖ¬Õ»ōŁaĆĶ¦ÆĶē▓ÕQīÕģČõĖŁŌĆ£õØhŌĆØÕæŖĶ»ēµłæõ╗¼’╝Ü(x©¼)ŌĆ£µłæõĖŹÕÆīĶ░ÉńÜ䵌ģń©ŗµŖŖõĖĆÕłćµāŖÕŖ©ŃĆéŌĆ?/span>ÕQłŃĆŖń®åµŚ”Ķ»Śµ¢ćķøåŃĆŗÕŹĘõĖĆÕQ?47ÖÕĄ’╝ē(j©¬)ŃĆŖµŻ«µ×Śõ╣ŗÖņģŃĆŗõĮ£õĖ║Õģ│õ║ÄĶ┐£ÕŠüÕåøŠlÅÕÄåńÜäÕö»õĖĆõĖĆķ”¢õĖŁÕøĮńÄ░õ╗ŻĶ»ŚÕQīÕÅłĶó½Õöɵ╣£ń¦░õĖ║ŌĆ£Õ░ÅÕÅ▓Ķ»ŚŌĆØŃĆéĶ»ŚõĖŁŌĆ£µŻ«µ×ŚŌĆØõ╗ŻĶĪ©õ║å(ji©Żn)ÕĤզŗńÜäĶć¬ńäČÕŖøÕQīõ╗ŻĶĪ©õ║å(ji©Żn)µŁųM║ĪÕÆīµŁ╗õ║ĪÕå▓ÕŖ©’╝īĶĆīŌĆ£õØhŌĆØõ╗ŻĶĪ©õ║å(ji©Żn)µŚģń©ŗÕÆīµ¢ćµśÄŃĆéĶ»Śõ║║µ£ĆÕÉÄÕö▒Õć▐Z║å(ji©Żn)Õģ│õ║Äõ║║ń▒╗µ¢ćµśÄŃĆüµŁ╗õ║ĪÕÆīÕÄåÕÅ▓ńÜäŌĆ£ńźŁµŁīŌĆØ’╝Ü(x©¼)

śqćÕÄ╗ńÜ䵜»õĮĀõ╗¼Õ»ęÄ(gu©®)Ł╗ńÜäµŖŚõ║ē’╝ī

õĮĀõ╗¼µŁšdÄ╗õĖ▐Z║å(ji©Żn)Ķ”üµ┤╗ńÜäõØhõ╗¼ńö¤ÕŁś’╝ī

ķéŻńÖĮńāŁńÜäŠUĘõ║ēśqśµ▓Īµ£ēÕü£µŁó’╝ī

õĮĀõ╗¼ÕŹ┤Õ£©ŗ髵׌ńÜäÕ橵£¤ÕåģÕQīõĖŹÕåŹÕɼķŚģRĆ?/span>

ķØ?r©┤n)ķØ?r©┤n)ńÜä’╝īÕ£©ķéŻĶó½ķüŚÕ┐śńÜäÕ▒▒ÕØĪõĖŖ’╝ī

śqśõĖŗńØĆÕ»åķø©ÕQīĶ┐śÕÉ╣ńØĆŠlåķŻÄÕQ?/span>

µ▓Īµ£ēõ║║ń¤źķüōÕÄåÕÅ▓µøŠÕ£©µŁżĶĄ░Ķ┐ćÕQ?/span>

ńĢÖõĖŗõ║?ji©Żn)Ķŗ▒ńüĄÕī¢ÕģźµĀ?w©©i)“q▓ĶĆīµ╗ŗńö¤ŃĆ?/span>ÕQłÕÉīõĖŖ’╝ī149ÖÕĄ’╝ē(j©¬)

µŁųM║ĪÕQīÕ£©ÕģĘõĮōńÜäÕÄåÕÅ▓ń║Ęõ║ēõĖŁõĖŹµ¢ŁÕ£░µ▓ēÕģźÕÄåÕÅ▓õ╣ŗÕż¢’╝īõĮåÕŹ┤µłÉÕ░▒õ║?ji©Żn)ÕÅ”õĖĆ┐UŹµŚĀÕÉŹńÜäŌĆ£µ╗ŗńö¤ŌĆØŃĆ鵣ŻÕ”éÕöɵ╣£µēƵīćÕć║ńÜä’╝īŌĆ£ÕĤզŗńÜäĶć¬ńäČŌĆصłÉõĖ▐Z║å(ji©Żn)ÕÄåÕÅ▓µ¢Śõ║ēńÜäÕĮÆÕ«┐’╝īŌĆ£Ķ┐ÖõĖĆÕÄ╗ĶĆīõĖŹÕżŹĶ┐öńÜäµĢģõ╣ĪÕ░▒µś»õØhŠcšdÄåÕÅ▓õĖÄĶć¬ńäČÕÅ▓ńÜäõ║żńé╣ŌĆ?/span>ÕQłŃĆŖµÉÅÕć╗ĶĆģń®åµŚ”ŃĆŗ’╝ē(j©¬)ŃĆ?/span>

Õöɵ╣£

śqÖķ”¢Ķ»ŚńÜäĶ»ŚÕē¦ÕĮóÕ╝Åõ╝ķg╣ÄÕÆīĶóüÕÅ»ÕśēµēĆń£ŗķćŹńÜäĶ»ŚÕē¦õĖŁńÜäń╗╝ÕÉłÕŖøµ£ēõĖĆ┐UŹÕæ╝Õ║öŃĆéĶóüÕÅ»ÕśēÕÅæĶĪ©õ║?947“q┤ńÜäŃĆŖõ╗ÄÕłåµ×ÉÕł░ń╗╝ÕÉłŃĆŗµīćÕć║’╝īŌĆ£Õłåµ×Éõ╗ÄÕ╝║ńāłńÜäĶ欵łæµäÅĶ»åÕć║ÕÅæ’╝īķććÕÅ¢ńÄŅC╗ŻķŻ×ĶĪīÕæśńÜäĶ¦éńé╣ÕQīÕŹ│µŖŖõĖ¬õ║▐Z╗Ä“q┐Õż¦ĮCŠõ╝Ü(x©¼)µĖĖń”╗Õć║µØźÕQīńĮ«Ēw½ķ½śĮI║’╝īÕćŁÕƤńÉåµÖ║ńÜäŗzšdŖ©ÕQīõ┐»Ķ¦åÕż¦ÕŹāõĖ¢ńĢīŌĆØŃĆéÕłåµ×ɵś»õĖĆ┐UŹķĖ¤ń×Ä═╝īõĖĆ┐UŹÕģ©ķØóńÜäÕÅŹĶ«ĮŃĆéńøĖÕÅŹ’╝īŌĆ£ń╗╝ÕÉłŌĆØÕ║öµś»õĖŁÕøĮŌĆ£µ¢░Ķ»ŚńÄ░õ╗ŻÕī¢ŌĆØńÜäµ¢╣ÕÉæŃĆéÕ«āõĖŹõ╗ģõ╗ģµś»Õ»╣ńÄ░õ╗ŻńżŠõ╝?x©¼)ńÜäµöšdć╗ÕQīĶĆīõĖöÕīģÕɽńØĆŌĆ£µ?zh©©n)▓µäżŌĆØÕÆīŌĆ£µĆ£µ?zh©©n)»ŌĆØ’╝īĶĄ░ÕÉæõĖĆ┐UŹŌĆ£ķöÖŠl╝ÕżŹµØéńÜäõ║║µĆ¦ńÜäÕÅæÕ▒ĢŌĆØŃĆéĶóüÕÅ»Õśē׫åŌĆ£ń╗╝ÕÉłŌĆØÕ«ÜõĮŹõžō(f©┤)ńÄŅC╗ŻĶ»ŚńÜäŌĆ£µīŻµēÄÕ┼×Ķ▒ĪŌĆØ’╝Ü(x©¼)ŌĆ£µ×üÕ║”õĖ¬õ║║µĆ¦ķćīµ£ēµ×üÕ║”ńÜäĮCŠõ╝Ü(x©¼)µĆ¦’╝īµ×üµĄōÕÄÜńÜäńÄ░Õ«×õĖųM╣ēĶē▓ÕĮ®ķćīµ£ēÕÉīµĀĘŗ╣ōÕÄÜńÜäńÉåµā│õĖ╗õ╣ēµ░öµü»ŃĆéŌĆØĶ┐ÖµŚĀÕ┼×õĖŁõžō(f©┤)ĮIåµŚ”ńÜ䵳śµŚČĶ»ŚµŁīĶĮ©śqęÄ(gu©®)ÅÉõŠøõ║å(ji©Żn)õĖĆõĖ¬Ķ┐¤Õł░ńÜäĶ»┤µśÄŃĆéŌĆ£ķŻ×ĶĪīÕæśŌĆصś»µłśõ║ēÕĖ”ń╗ÖńÄŅC╗ŻĶ»ŚńÜäµ¢░µäÅĶ▒ĪŃĆéõĮåĮIåµŚ”ńÜäÕÄåĮEŗÕÆīÕåÖõĮ£ÕłÖµś»õĖŹµ¢ŁµĘ▒ÕģźµŚĘķćÄŃĆüÕż¦Õ£ŅC╗źÕÅ?qi©óng)ŌĆ£ĶéēõĮōńÜäĶ»▒µāæÕÆīńŚøĶŗ”ŌĆØŃĆéõ╗¢ÕÅŹÕ»╣µ£║µÖ║ĶĆīõĖ╗Õ╝ĀŌĆ£µ£ēńÉåµĆ¦ńÜäŌĆصŖƵāģŃĆéõ╗¢µ£Ćõ╗żõØhń×®ńø«ńÜäńē╣ńéęÄ(gu©®)ś»ŌĆ£ĶĪĆĶéēõĖĵĆصā│ńÜ䵥æÕÉłŌĆØ’╝īõ╗¢Ķó½Õ«ÜõĮŹõĖ▐ZĖĆõĖ¬õ╗źŌĆ£ÕĖ”ńöļŖÜäĶéēõĮōŌĆØÕ£©µŚēÖŚ┤ńÜäµ┐Ćŗ╣üõĖŁŌĆ£µÉÅÕć╚ØÜäĶ»ŚõØhŌĆ?/span>ÕQłÕöɵ╣£’╝Ü(x©¼)ŃĆŖµÉÅÕć╗ĶĆģń®åµŚ”ŃĆŗ’╝ē(j©¬)ÕQøĶ┐ÖÕÆīÕłåµ×ÉńÜäŃĆüÕÅŹĶ«ĮńÜäŌĆ£ķŻ×ĶĪīŌĆØÕ¦┐µĆüÕż¦õĖ▐ZĖŹÕÉīŃĆéĶĆīõĖöÕQīÕ£©ĮIåµŚ”ÕøøÕŹü“q┤õ╗ŻńÜäÕåÖõĮ£õĖŁÕQīĶ┐Ö┐UŹŌĆ£µÉÅÕćĀZĆصŚČÕĖĖµīćÕÉæõĖĆõĖ¬µĘ▒Õ▒éńÜäŌĆ£µ£¬µłÉÕ┼×ńÜäķ╗æµÜŚŌĆØ’╝īõĖĆõĖ¬ÕĤզŗńÜäõ║żńé╣µł¢ŌĆ£µĀ╣ŌĆØ’╝īķ鯵Śóµś»ŌĆ£µłæńÜäÕ┼×µłÉŌĆØõ╣¤µś»µŁ╗õ║Ī’╝īµŚóµś»ŌĆ£ń╗łµŁóŌĆØõ╣¤µś»ŌĆ£õ║īŗŲĪńÜäĶ»×ńö¤ŌĆØŃĆéõĮåµłæõ╗źõĖ║’╝īśqÖń¦ŹÕ»╣ÕĤզŗńÜäńö¤µŁ╗ÕÉłõĖĆńŖȵĆüńÜäÕå▓ÕŖ©ÕÆīŌĆ£µÄóķÖ®ŌĆ?/span>ÕQłõ╗¢µŖŖĶć¬ÕĘ▐q¼¼õĖƵ£¼Ķ»ŚķøåÕæĮÕÉŹõžō(f©┤)ŃĆŖµÄóķÖ®ķś¤ŃĆŗ’╝ē(j©¬)ńø┤µÄźÕ»╣Õ║öńØĆĶ»ŚõØhµĘ▒ÕģźÕåģķÖåńÜäÕÄåÕÅ▓ń╗Åķ¬ī’╝Ü(x©¼)Õģłµś»µĘ▒Õģź╝£¢ÕøĮńÜäŌĆ£ń║óÕ£¤ŌĆØÕåģķÖå’╝īńäČÕÉĵś»µĘ▒Õģźõ║ÜŠlåõ║ÜńÜäÕåģķÖå’╝īµ£ĆÕĤզŗõ╣¤µ£ĆńÄŅC╗ŻńÜäńö¤ÕæĮõĮōķ¬īńÜäÕåģķÖåŃĆ?/span>

ĶóüÕÅ»Õśē’╝ī1947“q┤ŃĆ?/span>

Õ£©ń®åµŚ”Ķ┐ÖµĀ’L(f©źng)ÜäÕøøÕŹü“q┤õ╗ŻĶ»ŚõØhõĖŁ’╝īķÜÉÕɽńØƵ¢░Ķ»ŚÕÆīńÄ░õ╗ŻÕøĮµŚÅń╗Åķ¬īńÜäµ¢░Õģ│ĶüöŃĆéµ£▒Ķ欵ĖģÕĮōÕ╣┤׫▒µøŠµä¤ÕÅ╣śqćµØ£śqÉńć«ŃĆŖµ╗ćŠ~ģÕģ¼ĶĘ»ŃĆŗĶ┐ÖµĀ’L(f©źng)Üäµ¢ŅCĮ£ÕQīÕ«āõ╗¼µ£¬Õ┐ģµłÉń夒╝īÕŹ┤ÕåÖÕć▐Z║å(ji©Żn)ÕÅżõ╗ŻĶ»ŚµŁīÕÆīµŚ®µ£¤µ¢░Ķ»ŚķāĮõĖŹÕÅ»ĶāĮĶ¦”ÕÅ?qi©óng)ńÜäµ¢░ń╗Åķ¬ī’╝īĶĆīĶ┐Ö┐UŹń╗Åķ¬īµś»ńē╣Õ▒×õ║ĵŁŻÕ£©µŁ╗õĖÄńö¤õĖŁÕŠÅµ×äńØĆńÜäõ║īÕŹüõĖ¢ŠU¬õĖŁÕøĮńÜäŃĆéõĮåµś»’╝īśqÖķćī׫▒µČēÕÅ?qi©óng)Õł░ĮIåµŚ”Ķ»ŚµŁīńÜäõĖĆÕż¦õ║ēĶ««ńé╣ÕQīķéŻ×«▒µś»Õ«āńÜäŌĆ£ķØ×õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØ’╝īõĖŹĶ«║µś»õ╗¢ńÜäĶĄ×Š¤ÄĶĆģĶ┐śµś»µē╣Ķ»äĶĆģ’╝īķāĮµøŠÕ╝°Ö░āśqćõ╗¢ńÄŅC╗ŻõĖųM╣ēÕĆæųÉæõĖŁŌĆ£ÕÄ╗õĖŁÕøĮÕī¢ŌĆØńÜäõĖĆķØóŃĆéńÄŗõĮÉĶē»µ£ĆµŚ®Ķ»┤ĮIåµŚ”ŌĆ£µ£ĆÕźĮńÜäÕōüĶ┤©Õģ©ńäȵś»ķØ×õĖŁÕøĮńÜäŌĆ?/span>ÕQłŃĆŖõĖĆõĖ¬õĖŁÕøĮĶ»Śõ║║ŃĆŗ’╝ē(j©¬)ŃĆéÕæ©ńÅÅĶē»Ķ»┤ń®åµŚ”ŌĆ£ÕÅŚĶź┐µ¢╣Ķ»Śõ╝ĀŠl¤ńÜäÕĮ▒ÕāÅÕż¦Õż¦ŁæģĶ┐ćõ║?ji©Żn)õĖŁÕøĮµŚ¦Ķ»ŚĶ»ŹńÜäÕ¬?ji©Żng)ÕōŹŌĆ?/span>ÕQłŃĆŖń®åµŚ”ńÜäĶ»ŚÕÆīĶ»æĶ»ŚŃĆŗ’╝ē(j©¬)ŃĆéµ£ēõ║▐Z╣¤ńö▒µŁżĶ«żõžō(f©┤)ÕQīń®åµŚ”µ£Ć׫æõĖŁÕøĮõ╝ĀŠl¤ńÜäÕĮ▒ÕōŹÕQīõ╗ŻĶĪ©õ║å(ji©Żn)µ¢░ńÜäĶ»ŚµŁīµä¤ÕÅŚÕŖøÕÆīĶ»ŁĶ©ĆŃĆéõĖŹśqć’╝īÕ»ęÄ(gu©®)▒¤Õ╝▒µ░┤śqÖµĀĘĶ«żõžō(f©┤)ĮIåµŚ”Ķó½ķöÖĶ»»ŌĆ£ķ½śõ╝░ŌĆØńÜäµē╣Ķ»äÕ«ČµØźĶ»▀_(d©ó)╝īĮIåµŚ”ńÜäĶ»ŚõĮ£õĖƵ¢ÜwØóµ×䵳ÉÕ»╣Ķŗ▒Š¤ÄńÄ░õ╗ŻõĖ╗õ╣ēńÜäĶéżµĄģµ©Īõ╗┐ÕQīõĖƵ¢ÜwØóÕÅłÕÆīõ╝Āń╗¤õĖŁÕøĮĶ»ŚµŁīńö¤µ┤╗Š~║Õ░æĶüöń│╗ÕQīµēĆõ╗źõ╗ŻĶĪ©õ║å(ji©Żn)µŚĀµĀ╣ńÜäŌĆ£ķØ×õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØŃĆéńÜä╝ŗ«’╝īĶ»┤Õø×Õł░ŃĆŖµŻ«µ×Śõ╣ŗÖņģŃĆŗ’╝īĶ»ŚÕē¦Õ»╣Ķ»ØõĮōµśŠńäȵś»õĖĆ┐UŹńøĖÕĮōµ¼¦Õī¢ńÜäÕĮóÕ╝ÅŃĆéĶĆīõĖöÕQīĶ┐Ö┐UŹÕ«ŚµĢ?Õ»ōµäÅÕē¦ńÜäÕĮóÕ╝ÅĶ┤»ń®┐ĮIåµŚ”µĢ┤õĖ¬Ķ»ŚµŁīńö¤µäė(d©░ng)ŃĆéŃĆŖķÜÉńÄ░ŃĆŗÕ¤║ńØŻµĢÖµ░öµü»µśÄµśŠÕQīµ£ēŌĆ£Õ«ŻķüōŌĆØŌĆ£ÕÄåĮEŗŌĆØŌĆ£Ķć¬ńÖĮŌĆØÕÆīŌĆ£ÕÉłÕö▒ŌĆØńÜäńÄ»ĶŖéŃĆéŃĆŖńź×Öņöõ╣ŗõ║ēŃĆŗõĖŁµ£ēŌĆ£õĖ£ķŻÄŌĆØŌĆ£ńź×ŌĆØŌĆ£ķŁöŌĆØńŁēĶ¦ÆĶē▓ŃĆéĶĆīÕł░õ║?ji©Żn)ń®åµŚ”µÖÜ“q┤ńÜäŃĆŖńź×ńÜäÕÅśÕĮóŃĆŗõĖŁÕQīŌĆ£ńź×ŌĆØŌĆ£ķŁöŌĆØŌĆ£õØhŌĆØńÜäĶ«æų«Üõ╣ŗÕż¢ÕQīÕÅłµ£ēõ║å(ji©Żn)ŌĆ£µØāÕŖøŌĆØĶ┐ÖõĖĆÕ»ōĶ▒ĪŃĆéĶ┐ÖõĖĆÕłøõĮ£Ķäēń╗£Õģ©ķØóµśäĪż║Õć║ń®åµŚ”µēƵğÕÅŚńÜäĶź┐µ¢ęÄ(gu©®)¢ćÕŁ”ŃĆüµ¢ćÕī¢Õ¬ä(ji©Żng)ÕōŹŃĆéń®åµŚ”Õ»╣Ķŗ▐p»ŁĶ»ŚµŁīÕĮóÕ╝ÅńÜäÕƤńö©ÕĮōńäČśq£õĖŹµŁóõ║ĵŁżŃĆéÕ”éµ×£õ╗öŠlåĶ¦éÕ»¤’╝īśq×õ╣”ÕåÖõĖŁÕøĮÕåģķÖåńÜäŃĆŖÕć║ÕÅæŃĆŗõ╣¤µś»õĖżīDĄÕŹüÕøøĶĪīŠl䵳ÉńÜä’╝īĶĪ©ńÄ░õĖ?-4-3-3-8-6ńÜäÕ┼×Õ╝ŵ×äķĆĀŃĆéõĮåśqÖµś»ÕÉ”µäÅÕæ│ńØĆśqÖõ║øĶ»ŚõĮ£ńÜäŌĆ£ķØ×õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØÕæóÕQ?/span>

ŃĆŖń®åµŚ”Ķ»Śµ¢ćķøåŃĆ?/span>

ÕÉīµĀĘÕQīµ▒¤Õ╝▒µ░┤Õģłńö¤ÕĮōÕ╣┤µøäĪŖĆÕł®Õ£░µīćÕć║śqćń®åµŚ”Õ»╣ńÄŅC╗ŻĶŗ▐p»ŁĶ»ŚµŁīńÜäµäÅĶ▒ĪÕÆīĶŁ¼Õ¢╗ńÜäÕøĀĶóŁŃĆéÕ£©śqÖµ¢╣ķØó’╝īõ╗¢µēƵ▓Īµ£ēõĖæųł░ńÜäõĖĆõĖ¬õŠŗÕŁÉÕ░▒Õć║ńÄ░Õ£©ŃĆŖµŻ«µ×Śõ╣ŗÖņģŃĆŗńÜäŠlōÕ░Šńö¤ÕæĮÕī¢ÕģźµĀ?w©©i)µĀ╣ńÜäµäÅĶ▒ĪŃĆéÕÅČĶŖØńÜäĶ»ŚõĮ£õĖŁ’╝īńö¤ÕæĮµ×»ĶÉÄÕQīķÜŵŚēÖŚ┤śqøÕģźµÖ║µģ¦õ╣ŗµĀæ(w©©i)ńÜäµĀ╣ŃĆéµÖ║µģ¦õ╣ŗµĀ?w©©i)Õ£©ĮIåµŚ”ńÜäĶ»ŚõĮ£õ╣¤ÕÅŹÕżŹÕć║ńÄ░ÕQīÕŹ┤µĆšdÆīńł▒µ¼▓ŃĆüµŁ╗õ║ĪńøĖĶüöń│╗ŃĆéŃĆŖĶ»ŚÕģ½ķ”¢ŃĆŗńÜäŠlōÕ░ŠÕłÖÕĮÆõ║ÄŌĆ£ÕĘ©µĀ?w©©i)ŌĆØÕÆīŌĆ£ĶĆüµĀ╣ŌĆØ’╝Ü(x©¼)

ŌĆ”ŌĆ?/span>

ĶĆīĶĄÉńö¤µłæõ╗¼ńÜäÕĘ©µĀæ(w©©i)µ░öRØÆÕQ?/span>

Õ«āÕ»╣µłæõ╗¼ńÜäõĖŹÕ┐ŹńÜäÕś▓Õ╝ä

ÕQłÕÆīÕōŁµ│ŻÕQēÕ£©ÕÉłõĖĆńÜäĶĆüµĀ╣ķćīÕī¢õĖ║ÕŃ^ķØ?r©┤n)ŃĆ?/span>ÕQłŃĆŖń®åµŚ”Ķ»Śµ¢ćķøåŃĆŗÕŹĘõĖĆÕQ?0ÖÕĄ’╝ē(j©¬)

ÕłŅC║å(ji©Żn)Õ╗║ÕøĮõ╗źÕÉÄÕQīµÖ║µģ¦õ╣ŗµĀ?w©©i)µłÉõĖ▐Z║å(ji©Żn)ÕÄåÕÅ▓ńÜäÕ╝║ÕłČÕÉ”Õ«ÜµĆ¦ńÜäķÜÉÕ¢╗ŃĆéÕ£©Ķó½ķöÖÕłÆõžō(f©┤)ŌĆ£ÕÅŹķØ®ÕæĮŌĆØõ╣ŗÕēŹ’╝īĮIåµŚ”µøæųåÖÕć?gu©«)Ö┐ćŌĆ£ÕŃ^ĶĪĪµŖŖµłæÕÅśµłÉõĖĆŗéē|Āæ(w©©i)ŌĆ?/span>ÕQłŃĆŖµłæńÜäÕÅöńłČµŁ╗õ║?ji©Żn)ŃĆŗ’╝ē(j©¬)ńÜäÕÅźÕŁÉŃĆéĶĆīÕ£©õ╗¢ńÜäõĖŹÕ╣ĖµÖÜÕ╣┤ÕQīõ╗¢ńÜäŃĆŖµÖ║µģ¦õ╣ŗµŁīŃĆŗÕÅśõĖ║µ▓ēńŚøńÜäĶ»ģÕÆÆÕQ?/span>

õĮåÕö»µ£ēõĖĆŗéē|Ö║µģ¦õ╣ŗµĀ?w©©i)õĖŹÕćŗ’╝?/span>

µłæń¤źķüōÕ«āõ╗źµłæńÜäĶŗ”µ▒üõžō(f©┤)ĶÉźÕģ╗ÕQ?/span>

Õ«āńÜä╝ä¦ń╗┐µś»Õ»╣µłæµŚĀµāģńÜäÕś▓Õ╝äÕQ?/span>

µłæĶ»ģÕÆÆÕ«āµ»ÅõĖĆńēćÕÅČńÜäµ╗ŗķĢčØĆ?/span>ÕQłŃĆŖń®åµŚ”Ķ»Śµ¢ćķøåŃĆŗÕŹĘõĖĆÕQ?19ÖÕĄ’╝ē(j©¬)

Õ”éµ×£Ķ»▀_(d©ó)╝īĮIåµŚ”µŚ®µ£¤Õ»╣ÕåģķÖåńÜäµĘ▒ÕģźÕ£©Ķ»ŚµŁīõĖŁµ×䵳Éõ║?ji©Żn)õ╗ÄÕĤķćÄÕł░ńł▒ŗŲ▓Õł░ĶĆüµĀ╣ŃĆüµŁ╗õ║ĪÕÆīÕĤզŗńÜäŌĆ£ÕÉłõĖĆŌĆØ’╝īķéŻõ╣łÕQīÕÄåÕÅ▓µ£ĆŠlłÕ£©õ╗¢ńÜäĶ»ŚµŁīõĖŁõĮ£õĖ║ÕåĘÕ│ģRĆüµŚĀµāģńÜäŌĆ£µÖ║µģ¦ŌĆØÕć║ńÄÄ═╝īÕŹ┤µś»õĖ¬õØhńö¤ÕæĮµ£ĆÕÉĵŖƵāģµŖĄµŖŚńÜäÕ»╣Ķ▒ĪŃĆéÕł░õ║?ji©Żn)Ķ┐ÖõĖƵŁź’╝īŌĆ£µÖ║µģ¦õ╣ŗµĀ?w©©i)ŌĆØń®Čń½¤µś»õĖĆõĖ¬ÕŁ”õ╣?f©żn)Ķź┐µ¢╣ńÄ░õ╗ŻĶ»ŚĶĆīõ±öńö¤ńÜäĶĄØÕōüÕQīĶ┐śµś»õĖŁÕøĮńÄ░õ╗ŻÕÄåÕÅ▓ń╗Åķ¬īµ£¼Ēw½ńÜäõ┐«ĶŠ×Õæó’╝¤

µ▒¤Õ╝▒µ░▀_(d©ó)╝Ü(x©¼)ŃĆŖõĖŁĶź┐ÕÉīµŁźõĖÄõĮŹń¦╗ŌĆöŌĆöńÄ░õ╗ŻĶ»Śõ║▐ZĖøĶ«║ŃĆŗ’╝īÕ«ēÕŠĮµĢÖĶé▓Õć║ńēłĮCŠ’╝ī2003“q?µ£łÕć║ńēłŃĆ?/span>

2002“q▀_(d©ó)╝īµ▒¤Õ╝▒µ░┤Õģłńö¤ÕÅæĶĪ©ŃĆŖõ╝¬ÕźźńÖ╗ķŻÄÕÆīķØ×õĖŁÕøĮµĆ¦’╝Ü(x©¼)ķćŹõ╝░ĮIåµŚ”ŃĆŗ’╝īśqÖõĖĆÕ»īõ║Äõ║ēĶ««µĆ¦ńÜäĶ¦éńé╣ńÜäńĪ«õ┐?j©®)õŗ╔õ║▐Z╗¼õ╗ĵ¢░ńÜäĶ¦ÆÕ║”Õ«ĪĶ¦åń®åµŚ”ŃĆéÕĮō“q▀_(d©ó)╝īõĮ£õžō(f©┤)õĖĆõĖ¬ÕŁ”ńö¤ĶŠłÕQīµłæõ╣¤Õ░ØĶ»ĢÕÅéõĖÄńøĖÕģīÖ«©Ķ«║’╝īĶĆīÕł░õ║?ji©Żn)ÕåÖĶ«©Ķ«║ĮIåµŚ”ńĀöń®ČÕÅ▓ńÜä׫ŵ¢ćŃĆŖķ揜q░ŃĆüķćŹĶ»└LŖæµł¢ķćŹõ╝░ŃĆŗµŚČµēŹµā│µśÄńÖĮÕQīĶć¬ÕĘūā╣ŗµēĆõ╗źµā│Õ»╣ŌĆ£ķØ×õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØńÜäĶ¦éńé╣µÅÉÕć║õĖŹÕÉīµäÅĶ¦üÕQīÕŲłõĖŹÕ£©õ║Äõ╗Ćõ╣łÕģĘõĮōµ¢ćµ£¼Õłåµ×ÉõĖŖńÜ䵣¦Õ╝é’╝īĶĆīµø┤ÕżÜÕć║õ║ĵ¢ćÕī¢ń½ŗÕ£▐ZĖŖńÜäÕĘ«Õł½ŃĆéõĖŁÕøĮõ╝ĀŠl¤Ķ»ŚÕŁ”µ×䵳Éõ║å(ji©Żn)õĖƵĢ┤õĖ¬µ¢ćÕŁ”ńö¤µ┤╗ńÜäÕåģĶĢ┤ÕÆīÕż¢ÕÜgÕQīĶ┐ÖõĖĆĮEø_üźńÜäŃĆüÕÜgŠlŁńÜäŃĆüńŠÄńÜäŌĆ£õĖŁÕøĮŌĆصśŠńäČÕ£©õ╗ŖÕż®õ╣¤õ╗ŹÕģõh£ēńē╣Õł½ÕÅ»Ķ┤ĄńÜäµäÅõ╣ēŃĆéÕ”éµ×£µŖŖÕ«āÕĮōõĮ£Ķ»ŚµŁīŌĆ£õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØńÜäÕö»õĖĆÕÉæÕ║”ÕQīķéŻõ╣łń®åµŚ”Ķ»ŚõĮ£ÕÅŚÕł░Ķ┤¼µŖæ’╝īõ╣¤õĖŹŁæ│õžō(f©┤)ÕźćŃĆéõĮåśqÖµĀĘńÜäµ¢ćÕī¢µĆüÕ║”ÕŹ┤ķÜŠÕģŹĶ┐ćõ║ĵÄÆõ╗¢ŃĆéÕ”éµŁżõĖĆµØź’╝īŌĆ£õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØÕÅŖ(qi©óng)ÕģȵēƵ£ēńŠÄÕźĮ’╝ī׫▒ŌĆ£õĖŹÕÅ»ĶāĮÕīģµŗ¼µłæÕ£©ķśģĶ»╗ĮIåµŚ”µŚČĶāĮÕż¤µä¤ÕÉīĶĒnÕÅŚńÜäķéŻõ║øńÄŅC╗ŻõĖŁÕøĮńÜäÕģĘõĮōń╗Åķ¬īŌĆöŌĆöķéŻõ║øµŚĀµ│ĢÕæĮÕÉŹńÜäńŚøĶŗ”ŃĆüµ¼▓µ£øŃĆüĶÖܵŚĀŃĆüÕÅŹµŖŚŃĆüÕśłµØéŃĆüń┤¦Õ╝ĀŃĆüķ╗æµÜŚ’╝īĮ{ēńŁēŌĆöŌĆö’╝īõ╣¤õĖŹÕīģµŗ¼śqÖń¦ŹŠlÅķ¬īµēĆÕģõh£ēńÜäµ┐ĆńāłńÜäÕŁśÕ£©µä¤ŌĆ?/span>ÕQłµŗÖõĮ£ŃĆŖķ揜q░ŃĆüķćŹĶ»└LŖæµł¢ķćŹõ╝░ŃĆŗ’╝ē(j©¬)ŃĆ鵳æĶć│õ╗Ŗõ╗Źńäȵä¤Ķ¦ēÕQīĶ»╗ĮIåµŚ”ķéŻõ║øõĖŹµŚĀŌĆ£µ©Īõ╗ÄņĆØŌĆ£Õ¬ä(ji©Żng)ÕōŹŌĆØńŚĢśq╣ńÜäĶ»ŚõĮ£µŚė×╝īÕÅŹĶĆīÕÅ»õ╗źńó░Ķ¦”Õł░µø┤Õ«×Õ£©ŃĆüµø┤õĖŹńĪ«Õ«ÜŃĆüµø┤µ£ēÕÄåÕÅ▓Ķ┤©Õ£░ŃĆüµø┤Õģ’L(f©źng)Ä░õ╗ŻÕŹ▒µ£║µä¤ŃĆüÕŹ┤õ╣¤µø┤µ£ēÕĤÕŖ©ÕŖøńÜäŌĆ£õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØŃĆ?/span>

1973“q▀_(d©ó)╝īµ¤źĶē»ķō«ŃĆüÕæ©õĖÄĶē»õ║ÄÕż®ŗzźńØ”ÕŹŚķüō147ÕÅŚ„Ć?/span>

õ╗ĵ▒¤Õ╝▒µ░┤Õģłńö¤ńÜäĶ┤©ń¢æµ¢ćń½ĀÕł░ńÄ░Õ£©ÕQīÕÅłśqćÕÄ╗õ║?ji©Żn)ÕŹüÕżÜÕ╣┤ÕQīń®åµŚ”ńĀöĮIȵŚ®µ£ēõ║å(ji©Żn)µ¢░ńÜäŠ_æųĮ®ÕÅæÕ▒ĢŃĆéõĮåµłæÕŹ┤õ╗Źń╗ĢõĖŹĶ┐ćÕÄ╚Ø®åµŚ”Ķ»ŚµŁīķ鯵£ĆÕłØńÜäŌĆ£Ķ░£ŌĆ?/span>ÕQłńÄŗõĮÉĶē»Ķ»Ł’╝ē(j©¬)ÕQÜõ╗¢ńÜäŌĆ£ķØ×õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØÕŹ┤ÕåÖÕć║õ║?ji©Żn)õ║īÕŹüõĖ¢ŠU¬õĖŁÕøĮńÜäŌĆ£õĖ░Õ»īÕÆīõĖ░Õ»īńÜäńŚøĶŗ”ŌĆØŃĆéĶ┐ÖõĖ¬ŌĆ£Ķ░£ŌĆØõ╣¤µÅÉńż║ÕQīµłæõ╗¼Õ┐ģÖÕšd£©ńÄŅC╗Żµ¢ćÕŁ”õĖŁõ╗źµø┤Õ╝ƵöŠŃĆüµø┤µ£ēÕÄåÕÅ▓ĶŠ®Ķ»üµä¤ńÜäµĆüÕ║”õĖŹµ¢Łķ揵¢░ńĢīÕ«Üõ╣āĶć│ÕģģÕ«×ŌĆ£õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØ’╝łĶĆīõĖŹµś»Õ░嵤Éń¦ŹŠlÖÕ«ÜńÜäŌĆ£õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆصŗ£ńē®µĢÖÕī¢’╝ē(j©¬)ŃĆéĶ┐ÖÕ║öõ║å(ji©Żn)ÕÅ”õĖĆķ”¢ń®åµŚ”ńÜäķøåÕż¢ŗŲĪĶ”üõĮ£ÕōüŃĆŖõĖŁÕøĮÕ£©Õō¬ķćīŃĆŗ’╝Ü(x©¼)ŌĆ£ÕøĀõĖ║Õ£©ÕÅ▓ÕēŹÕQīµłæõ╗¼ÕŠŚõĖŹÕł░µ░ĖµüÆŃĆéŌĆØŌĆ£õĖŁÕøĮŌĆØÕÆīŌĆ£õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØÕ£©ÕÄåÕÅ▓ŠlÅķ¬īńÜäÕɽµĘŚ„Ćüń║ĀŠlōÕÆīŗ╣üÕŖ©õĖŁŃĆéÕ£©µŁż’╝īµłæµśOĶ░łń®åµŚ”µĘ▒ÕģźÕåģķÖåõ╣ŗµŚģõ╗źÕÅ?qi©óng)õĖĆõ║øõ╣¤Ķ«ĖÕŲłõĖŹń«ŚŠlÅÕģĖńÜäõĮ£Õōü’╝īõ╣¤µś»ÕĖīµ£øĶĪ©µśÄÕQīń║¬Õ┐ļŖ®åµŚ”Õ░▒µś»ń║¬Õ┐ĄķéŻõ║øÕī¢Õģźķ╗æµÜŚŌĆ£µĀæ(w©©i)“q£y(c©©)ĆØńÜäŌĆ£Õć║ÕÅæŌĆØŌĆ£µÄóķÖ®ŌĆØŌĆ£Ķ┐£ÕŠüŌĆØŌĆ£ÕĖīµ£øŌĆØŌĆ£µīŻµēÄŌĆØŌĆ£µŁ╗õ║ĪŌĆØŃĆéń®åµŚ”ĶĄŗõ║łõ║å(ji©Żn)śqÖµĀĘńÜäŌĆ£õĖŁÕøĮµĆ¦ŌĆØõ╗źĶ»ŚµŁīÕQīńö©ĮWöŃĆüńö©“q┤ĶĮ╗ńÜäŌĆ£ĶäܵÄīŌĆØŃĆüńö©Õ┐?j©®)µÖ║ÕÆīĶĪĆĶéēŃĆ?/span>