Õ╝ĢĶ©Ć

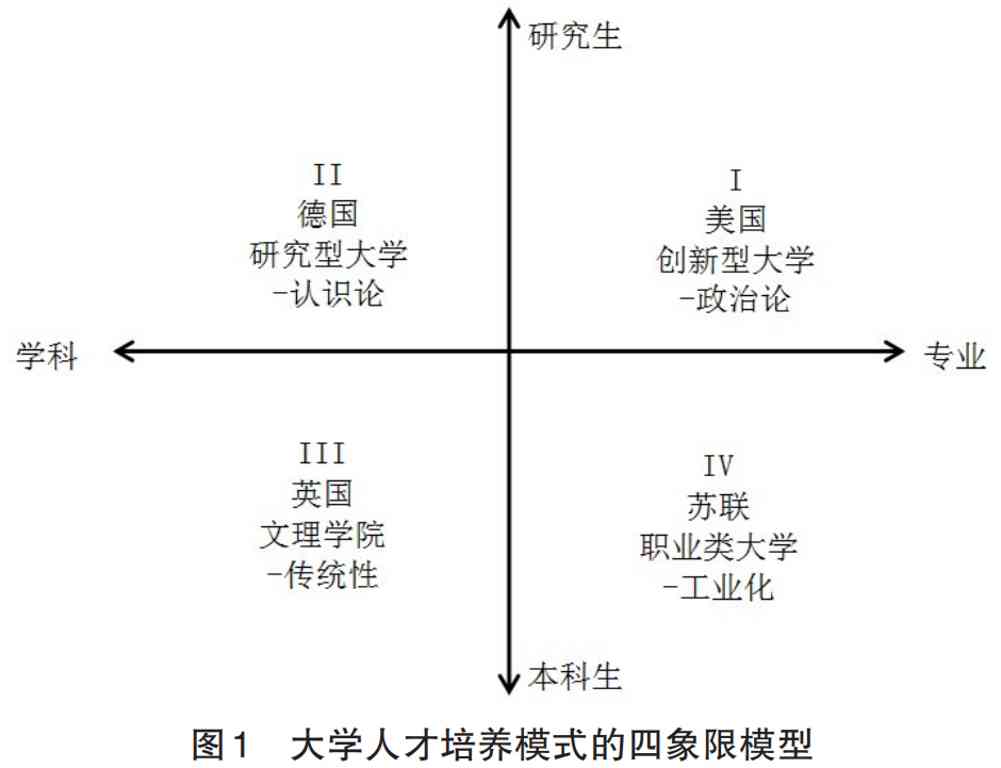

õ║║µēŹµś»ÕŠÅĶ«äĪżŠõ╝?x©¼)õĖ╗õ╣ēńÄ░õ╗ŻÕī¢Õ╝║ÕøĮńÜäń¼¼õĖĆĶĄäµ║ÉŃĆéõ╣Ā(f©żn)śqæÕŃ^µĆųM╣”Ķ«░µīćÕć║’╝īŌĆ£ÕĮōÕēŹ’╝īõ║║µēŹĶĄäµ║ÉõĮ£õžō(f©┤)ŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÅæÕ▒ĢĮW¼õĖĆĶĄäµ║ÉńÜäńē╣ÕŠüÕÆīõĮ£ńö©µø┤ÕŖĀµśÄµśŠÕQīõØhµēŹń½×õ║ēÕĘ▓ŠlŵłÉõĖ║ń╗╝ÕÉłÕøĮÕŖøń½×õ║ēńÜäµĀĖÕ┐ā(j©®)ŃĆéĶ░üĶāĮÕ¤╣ÕģšdÆīÕÉĖÕ╝Ģµø┤ÕżÜõ╝śń¦Ćõ║║µēŹÕQīĶ░ü׫▐pāĮÕ£©ń½×õ║ēõĖŁÕŹĀµŹ«õ╝śÕŖ┐ŃĆéŌĆØÕģÜńÜäõ║īÕŹüÕż¦µŖźÕæŖõĖŁńē╣Õł½Õ╝║Ķ░āµīćÕć║’╝Ü(x©¼)ŌĆ£µĘ▒ÕģźÕ«×µ¢ĮõØhµēŹÕ╝║ÕøĮµłśńĢźŌĆØŌĆ£Õ«īÕ¢äõØhµēŹµłśńĢźÕĖāÕ▒ĆŌĆØŌĆ£ńØĆÕŖøÕ┼×µłÉõØhµēŹÕøĮķÖģń½×õ║ēńÜäµ»öĶŠāõ╝śÕŖ┐ŌĆØŌĆ£ÕŖĀÕ┐½ÕŠÅĶ«æųøĮÕ«ČµłśńĢźõØhµēŹÕŖøķćÅ’╝īÕŖ¬ÕŖøÕ¤╣Õģ╗ķĆĀÕ░▒µø┤ÕżÜÕż¦ÕĖłŃĆüµłśńĢźń¦æÕŁ”Õ«ČŃĆüõĖĆŗ╣üń¦æµŖĆķóåÕåøõ║║µēŹÕÆīÕłøµ¢░Õøóķś¤ŃĆüķØÆ“q┤ń¦æµŖĆõ║║µēŹŃĆüÕŹōŁæŖÕĘźĮEŗÕĖłŃĆüÕż¦ÕøĮÕĘźÕīĀŃĆüķ½śµŖĆĶāĮõØhµēŹŌĆØŃĆéõ╗ÄõĖ¢ńĢīĶīāÕø┤ń£ŗ’╝īõĖ║Õ║öÕ»╣õĖŹµ¢ŁÕŖĀÕē¦ńÜäÕģ©ńÉāń½×õ║ēńÜäµīæµłś’╝īĶ«ĖÕżÜÕøĮÕ«ČķāĮÕ£©Õż¦ÕŖøÕ«×µ¢ĮķØÆÕ╣┤µŗöÕ░¢õ║║µēŹńÜäÕ¤╣Õģ╗Ķ«ĪÕłÆ’╝ī“qȵŖŖõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µÅÉÕŹćÕłŅC║å(ji©Żn)ÕøĮÕ«ČµłśńĢźķā©ńųvńÜäķ½śÕ║”ŃĆ鵳æÕøĮķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓Õ░ĮĮÄĪĶ¦äµ©ĪõĖŹµ¢Łµē®Õż¦’╝īõĮåõØhµēŹÕ¤╣Õģ╚ØÜäĶ┤©ķćÅõĖÄńÄ░Õ«×ķ£Ćµ▒éÕŁśÕ£©ÕĘ«ĶĘØ’╝īõ║║µēŹńÜäõĖōõĖܵ░┤“q¤ļĆüÕłøµ¢░µäÅĶ»åÕÅŖ(qi©óng)Õ«×ĶĘĄĶāĮÕŖøµ£ēÕŠģµÅÉÕŹćÕQīńē╣Õł½µś»ŠlŵĄÄĶĮ¼Õ×ŗÕŹćń±öµēĆķ£ĆńÜäÕłøµ¢░Õ×ŗŃĆüÕ«×ńö©Õ×ŗŃĆüÕżŹÕÉłÕ×ŗõ║║µēŹõŠøń╗ÖõĖŹĶā÷ŃĆéõØhµēŹÕ¤╣ÕģųM╣āÕż¦ÕŁ”õ╣ŗµ£¼ÕQīõØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ŵø┤µś»õĖƵēĆķ½śµĀĪµ£ĆõĖ║µĀĖÕ┐?j©®)ńÜäń½×õ║ēÕŖøŃĆéÕ£©Õż¦ÕŁ”µ▓╚ØÉåńÄŅC╗ŻÕī¢ŃĆüķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓ÕåģµČĄÕ╝Åķ½śĶ┤©ķćÅÕÅæÕ▒Ģńø«µĀćńÜäķ®▒ÕŖ©õĖŗ’╝īµīüń«ŗµÄ©ÕŖ©Õż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅÕÅæÕ▒Ģµś»ÕĮōõĖŗńÜäķćŹĶ”üõ╗šdŖĪŃĆéń½ŗŁæ│õ║ÄÕøĮÕ«ČńÜäķ£ĆĶ”ü’╝īÕ»╣Õż¦ÕŁ”õØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ÅĶ┐øĶĪīµĘ▒ÕģźµÄóĶ«©’╝īµÄóµ▒éķĆéÕÉłµłæÕøĮÕøĮµāģÕÆīµ£¬µØźķĢ┐µ£¤ÕÅæÕ▒Ģńø«µĀćńÜäÕ¤╣Õģ╗Į{¢ńĢźÕQīÕ«īÕ¢äõØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĮōŠp╗’╝īõĖ▐ZØhµēŹÕŠÅń½ŗÕŖ©µĆüńÜäÕÅæÕ▒ĢĶĘ»ÕŠäÕQīÕ»╣ÕÉäń▒╗õ║║µēŹÕ«×ńÄ░µ£ēµĢłńÜäÕ¤╣ÕģšdÆīÕ╝ĆÕÅæ’╝īśq½Õłćķ£ĆĶ”üÕŖĀÕ╝║ķĪČÕ▒éńÉåĶ«║µ©ĪÕ×ŗÕÆīõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µłśńĢźńĀöń®ČŃĆ?/span>

Õż¦ÕŁ”Õ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅśqÖõĖĆĶ«║ķóśĶÖĮńäČÕĘ▓ń╗ÅÕ£©õĖ¢ńĢīÕŁ”ńĢīĶÄĘÕŠŚõ║å(ji©Żn)õĖĆÕ«ÜńÜäÕģŽx│©ÕÆīĶ«©Ķ«║’╝īõĮåµÄóÕ»ųMĖŁÕøĮńē╣Ķē▓ńÜäÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅÕQīõžō(f©┤)ÕÉäń▒╗õ║║µēŹµÅÉõŠøĮW”ÕÉłĒw½Õ┐ā(j©®)ÕÅæÕ▒ĢńÜäµĢÖĶéįī╝īõ╗Źńäȵś»µłæÕøĮµö┐Õ║£ÕÆīńĀöń®ČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”Õ¤╣Õģ└Lŗö׫¢Õłøµ¢ŅCØhµēŹńÜäķćŹńé╣ÕÆīķÜŠńéÅVĆéõĖŁÕøĮÕŁ”ńĢīÕ£©ŌĆ£õžō(f©┤)ÕģÜĶé▓õ║║ŃĆüõžō(f©┤)ÕøĮĶé▓µēŹŌĆØńÜäµÄóńā”(ch©│)śqćń©ŗõĖŁõ╣¤ķ£ĆĶ”üÕ»╣Ķ»źķóåÕ¤¤ńÜäÕøĮķÖģÕŁ”µ£»Ķ«©Ķ«║ÕüÜÕć║Õø×Õ║öÕQīµłæõ╗¼ķ£ĆĶ”üÕŠÅń½ŗÕģ©µ¢╣õĮŹńÜäõØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ÅńĀöĮIČõĮōŠp╗’╝īÕÅæÕć║õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ńĀöń®ČńÜäõĖŁÕøĮÕŻ░ķ¤¤ļĆéńē╣Õł½µś»ÕQīÕ»╣õ║ÄõĖŹÕÉīÕÄåÕÅ▓ķśČīD³c(di©Żn)ĆüõĖŹÕÉīńżŠõ╝?x©¼)ÕÆīõĖŹÕÉīÕż¦ÕŁ”ńÜäÕÅæÕ▒ĢĶĮ©śq╣’╝īõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝Åõ╣¤ÕŁśÕ£©ńØĆķ½śÕ║”Õ╝éĶ┤©µĆ¦’╝īÕøĀµŁżÕQīµłæõ╗¼Õ║öńØĆÕŖøµ×äÕ╗║Õģʵ£ēõĖŁÕøĮńē╣Ķē▓ńÜäõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅńÜäńĀöĮIČõĮōŠpģRĆéµĀ╣µŹ«õ╣Ā(f©żn)śqæÕŃ^µĆųM╣”Ķ«░Õģ│õ║ÄõØhµēŹÕ¤╣Õģ╚ØÜäµĢÖĶé▓ńÉåÕ┐ĄÕÆīµīćÕ»╝µĆصā│ÕQīõĖŁÕøĮńÜäÕŁ”ĶĆģõ╗¼Õ£©ÕģģÕłåõĖÄÕøĮķÖģõ║║µēŹµĢÖĶé▓ĶīāÕ╝ÅÕÆīńĀöĮIȵ¢╣µ│ĢÕ»╣µÄźŃĆüń¦»µ×üķććńö©ÕøĮķÖģÕģłśqøńÜäńĀöń®Čµ©ĪÕ×ŗńÜäÕ¤║╝ŗĆõĖŖ’╝īÕ║öĶ»źÕŖĀÕ╝║Õ»╣õØhµēŹķĆÜÕŠĆÕŹōĶČŖśqćń©ŗńÜäõĖĆõĖ¬µł¢ÕżÜõĖ¬Ķ”üń┤ĀśqøĶĪīńĀöń®ČÕQīµø┤Ķ”üõ╗ÄÕģ©Õ▒ĆÕÆīµĢ┤õĮōńÜäĶ¦åĶ¦ÆÕQīń╗ōÕÉłõĖŁÕøĮńżŠõ╝?x©¼)ŃĆüµ¢ćÕī¢ĶāīµÖ»õ╗źÕÅ?qi©óng)Õż¦ÕŁ”ÕÆīÕŁ”õ╣?f©żn)ĶĆģńē╣ńé╣’╝īŠp╚Ø╗¤Õ£░ńĀöĮIČõĖŹÕÉīĶ”üń┤Āõ╣ŗķŚ┤ńÜäõĮ£ńö©µ£║ÕłČÕÅ?qi©óng)õ╝śÕī¢ķĆöÕŠäÕQīõ╗ÄĶĆīÕ«īÕ¢äõĖŁÕøĮõØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĮōŠpģRĆéµ£¼ńĀöń®ČµŚ©Õ£©µÄóńā”(ch©│)µēĵĀ╣õĖŁÕøĮŃĆüĶ׏ķĆÜõĖŁÕż¢ńÜäÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅÕQīÕ░åÕøĮÕ«ČķćŹÕż¦µłśńĢźķ£Ćµ▒éĶ׏ÕģźõØhµēŹÕ¤╣ÕģšdÆīÕŁ”ń¦æÕĖāÕ▒ĆÕĮōõĖŁÕQīÕŖĀÕ┐½ÕÉäŠcšd×ŗµŗöÕ░¢õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ÕQīõžō(f©┤)┐UæµĢÖÕģ┤ÕøĮµłśńĢźµÅÉõŠøÕģ©µ¢╣õĮŹõØhµēŹµö»µÆæŃĆ?/span>

µ£¼ńĀöĮIēÖĆÜĶ┐ćµ×äÕŠÅÕøĮķÖģÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅńÜäÕøøĶ▒ĪķÖÉńÉåĶ«║µ©ĪÕ×ŗÕQīÕ»╣Õģ©ńÉāÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ńÜäÕģĖÕ×ŗµ©ĪÕ╝ÅĶ┐øĶĪīÕłåµ×ÉŃĆéÕ£©µŁżÕ¤║╝ŗĆõĖŖ’╝īń½ŗĶā÷õ║ĵĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ńÄ░µ£ēÕŁ”┐UæÕÆīķÖóń│╗ÕÅ?qi©óng)õØhµēŹÕ¤╣Õģ╚Øē╣Ķēįī╝īµÅÉÕć║µĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ÕŁ”ń¦æÕĖāÕ▒ĆÕÆīõØhµēŹÕ¤╣Õģ╚ØÜäĶ׏ķĆܵłśńĢźŃĆéÕģ©µ¢ćõĖ╗Ķ”üÕø┤ŠlĢõĖēõĖ¬ķŚ«ķóśÕ▒ĢÕ╝ĆĶ«°Ö┐░ŃĆéń¼¼õĖĆÕQīÕøĮķÖģÕż¦ÕŁ”õØhµēŹÕ¤╣Õģ╚ØÜäÕģĖÕ×ŗµ©ĪÕ╝ŵś»µĆĵĀĘńÜä’╝¤õĖ╗Ķ”üķĆÜĶ┐ćÕłåµ×ÉÕøĮķÖģõĖŖÕģʵ£ēõ╗ŻĶĪ©µäÅõ╣ēńÜäÕøøń¦ŹÕģĖÕ×ŗÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅÕQīÕŹ│ÕŠĘÕøĮńÜäńĀöĮIČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”ŃĆüńŠÄÕøĮńÜäÕłøµ¢░Õ×ŗÕż¦ÕŁ”ŃĆüĶŗ▒ÕøĮńÜäµ¢ćńÉåõ╣”ķÖóÕÆīĶŗÅĶüöńÜäĶüīõĖÜÕ×ŗÕż¦ÕŁ”’╝īĶ¦Żµ×ÉõĖŹÕÉīµ©ĪÕ╝ÅńÜäÕż¦ÕŁ”Õ£©õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ¢╣ÕÉæńÜäµ£¼õĮōĶ«║ŃĆüĶ«żĶ»åĶ«║ŃĆüõŁh(hu©ón)ÕĆŲD¦éÕÆīÕÅæÕ▒Ģµ║»µ║ÉńÜäÕī║Õł½ÕÆīĶüöŠp╗’╝īśqøĶĆīõ╗ÄńÉåĶ«║µĪåµ×ČõĖŖµ×äÕ╗▐Z║å(ji©Żn)ÕøĮķÖģÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ńÜäÕøøĶ▒ĪķÖɵ©ĪÕ×ŗŃĆéń¼¼õ║ī’╝īÕ”éõĮĢńÉåµĆ¦Õ«ĪĶ¦åÕÆīÕłåµ×ÉÕøøń¦ŹÕøĮķÖģÕģĖÕ×ŗõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅńÜäõ╝śÕŖŻõ╣ŗÕżä’╝¤Õ£©Ķ»ÅķĆÜńŠÄÕøĮŃĆüÕ»dÕøĮŃĆüĶŗ▒ÕøĮŃĆüĶŗÅĶüöõĖŹÕÉīÕøĮÕ«ČÕż¦ÕŁ”ńÜäÕ¤╣Õģ╗µ¢╣ÕÉæÕÆīńē╣Ķē▓Õ¤║╝ŗĆõĖŖ’╝īÕ»ęÄ(gu©®)»öÕÆīÕÄśµĖģÕøø┐UŹÕż¦ÕŁ”õØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ÅÕÉäĶć¬ńÜäõ╝śÕŖ┐ÕÆīÕŖŻÕŖ┐µēĆÕ£©ŃĆéń¼¼õĖē’╝īÕ¤▐Z║ÄÕøøĶ▒ĪķÖɵ©ĪÕ×ŗńÜäõĖųMĮōµ×äµā│ÕQīÕ”éõĮĢĶ׏ķĆܵĖģÕŹÄńÄ░µ£ēÕŁ”┐UæÕÆīķÖóń│╗ÕÅ?qi©óng)õØhµēŹÕ¤╣Õģ╚Øē╣Ķēįī╝īśqøĶĆīµÅÉÕć║µĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ÕŁ”┐UæÕĖāÕ▒ĆÕÆīõØhµēŹÕ¤╣Õģ╚ØÜäĶ׏ķĆܵłśńĢź’╝¤Ķ欵ĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ՊŵĀĪõ╗źµØź’╝īÕøĀÕÄåÕÅ▓ÕÆīÕÅæÕ▒ĢÕĤÕøĀÕQīÕ»dÕøĮńÜäńĀöń®ČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”ńē╣ĶēīėĆüńŠÄÕøĮńÜäÕłøµ¢░Õ×ŗÕż¦ÕŁ”ńē╣ĶēīėĆüĶŗ▒ÕøĮńÜäµ¢ćńÉåõ╣”ķÖóńē╣Ķē▓ÕÆīĶŗÅĶüöńÜäĶüīõĖÜÕ×ŗÕż¦ÕŁ”ńē╣Ķē▓Õ£©ńÄŅC╗ŖńÜäµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ńÜäÕŁ”ń¦æÕłåÕĖāÕÆīõØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĖŁķāĮµ£ēõĮōńÄ░ŃĆéĶ»Üńä?d©░ng)×╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”Õ£©Õ»╣Õż¢ÕŁ”õ╣Ā(f©żn)ńÜäśqćń©ŗõĖŁÕÉĖŠU│õ║å(ji©Żn)õĖ¢ńĢīõĖĆŗ╣üķ½śµĀĪńÜäķćŹĶ”üńē╣ńé╣ÕQīõĮåĶŗźĶ”ü׫åÕģČń£¤µŁŻÕī¢õžō(f©┤)ÕŖ®ÕŖøśqøõĖƵŁźÕÅæÕ▒ĢńÜäÕģ└L¢ÖÕQīĶ┐śķ£ĆĶ”üÕ»╣Õøøń¦ŹŠcšd×ŗńē╣Ķē▓ÕÆīµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ÕģĘõĮōńÜäµĢÖĶé▓Õ¤╣Õģ╗Õ«×ĶĘĄÕŖĀõ╗źńÉåµĆ¦µĆØĶĆāÕÆīµĘ▒ÕģźµÄóĶ«©ŃĆ鵳æõ╗¼ÕĖīµ£øÕ£©ń½ŗĶā÷µ£¼Õ£¤Õ«×ĶĘĄŃĆüµöŠń£╝ÕøĮķÖģńÜäÕ¤║ńĪĆõĖŖµÅÉÕć║Õģʵ£ēõĖŁÕøĮńē╣ĶēīėĆüµĖģÕŹÄķŻÄµĀ╝ńÜäĮCŠõ╝Ü(x©¼)õĖųM╣ēÕż¦ÕŁ”ńÜäµ¢░Õ×ŗõØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ÅŃĆ?/span>

ÕøĮķÖģÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ÕģĖÕ×ŗµ©ĪÕ╝ÅÕQÜÕøøĶ▒ĪķÖɵ©ĪÕ×ŗµ×äÕŠÅ

ÕĖāķ▓üĶ┤ØÕģŗńÜäŃĆŖķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓Õō▓ÕŁ”ŃĆŗÕ░åķ½śńŁēµĢÖĶé▓ńÜäÕÉłµ│ĢµĆ¦Ķ«żÕÉīÕłåõĖ▐ZĖżõĖ¬ķĆöÕŠäÕQÜĶ«żĶ»åĶ«║ńÜäĶ¦éńé╣Ķ«żõĖ║ķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓ńÜäńø«ńÜ䵜»õ╗źŌĆ£ķŚ▓ķĆĖńÜäÕźĮÕźćŌĆØń▓Š╝£×Ķ┐Įµ▒éń¤źĶ»å’╝īµö┐µ▓╗Ķ«║ÕłÖńøµĆ┐ĪńĀöń®ČµĘ▒Õźźń¤źĶ»åµś»ÕøĀõĖ║Õ«āÕ»╣ÕøĮÕ«ČÕģʵ£ēµĘ▒śq£ńÜäÕĮ▒ÕōŹŃĆéńö▒µŁżõ±öńö¤õ║å(ji©Żn)Õ╝°Ö░āńĀöń®ČõĖÄń¤źĶ»åÕłøķĆĀńÜäÕŁ”ń¦æÕ»╝ÕÉæõĖÄÕ╝║Ķ░āÕ║öńö©µĆ¦ŃĆüõžō(f©┤)ŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÅæÕ▒ĢõĮ£ĶĄA(ch©│)ńī«ńÜäõĖōõĖÜÕ»╝ÕÉæõĖżń¦Źķ½śµĀĪõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅńÜäÕłåķćÄŃĆ鵣żÕż¢’╝īķ½śńŁēµĢÖĶé▓õĮōń│╗õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗õ║”Ķó½ÕłÆÕłåõĖ║µ£¼┐Uæńö¤ÕÅ?qi©óng)ńĀöĮIČńö¤õĖżõĖ¬ķśČµ«ĄŃĆéķĆÜÕĖĖĶ«żõžō(f©┤)Õ╝°Ö░āÕ║öńö©µĆ¦ńÜäõĖōõĖܵĢÖĶé▓ÕżÜķØóÕÉæńÜ䵜»ńżŠõ╝?x©¼)Õż¦õ╝Śķ£Ćµ▒éńÜäµ£¼õĖō┐UæÕ▒éŗŲĪµĢÖĶéįī╝īĶĆīÕ╝║Ķ░āńĀöĮIČÕÆīń¤źĶ»åÕłøķĆĀńÜäÕŁ”ń¦æµĢÖĶé▓ÕłÖµø┤ÕżÜÕ£░ķØóÕÉæńĀöń®Čńö¤Õ▒éŗŲĪŃĆéõĮåÕ«×ķÖģõĖŖ’╝īĶź┐µ¢╣õ╝Āń╗¤Õż¦ÕŁ”ńÜäµ£¼┐UæµĢÖĶé▓Õ╝║Ķ░āķĆÜĶ»åµĢÖĶé▓ÕÆīÕÅæÕ▒ĢŌĆ£µĢ┤Õģ©õØhŌĆØõžō(f©┤)ńø«µĀćÕQīÕÉīµŚČńĀöĮIČńö¤Õ▒éµ¼Īõ║”µ£ēÕ╝°Ö░āõĖōõĖܵƦÕÆīÕłøµ¢░µĆ¦ńÜäÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅŃĆéńö▒µŁż’╝īÕż¦ÕŁ”ńÜäõØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ÅõĖŹÕ║öµś»Õ╝°Ö░āõĖōõĖÜõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ńÜäµ£¼┐UæµĢÖĶé▓ÕÆīÕ╝°Ö░āÕŁ”ń¦æń¤źĶ»åÕłøķĆĀńÜäńĀöń®Čńö¤µĢÖĶé▓õĖż┐UŹ’╝īĶĆīÕ║öµ▓┐ńØĆŌĆ£ÕŁ”┐U?span lang="EN-US">/õĖōõĖÜŌĆ?/span>ÕÆ?span lang="EN-US">ŌĆ?/span>µ£¼ń¦æńö?span lang="EN-US">/ńĀöń®Čńö?span lang="EN-US">ŌĆ?/span>õĖżõĖ¬õ║īÕłåŠl┤Õ║”śqøõĖƵŁźÕłÆÕłåõžō(f©┤)Õøøń¦Źµ©ĪÕ╝ÅŃĆ鵳æõ╗¼µ×äÕ╗▐Z║å(ji©Żn)Õż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅńÜäÕøøĶ▒ĪķÖɵ©ĪÕ×ŗÕ”éÕøŠ1µēĆĮC║ŃĆ?/span>

ĮW¼õĖĆŠcšdłøµ¢░Õ×ŗÕż¦ÕŁ”ÕüÅķćŹõ║ÄńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓ÕQīÕ╝║Ķ░āµĢÖÕŁ”ÕåģÕ«╣ńÜäõĖōõĖܵƦÕÅŖ(qi©óng)Õ║öńö©µĆ¦’╝īĶ»źń▒╗Õż¦ÕŁ”Õ£©ńŠÄÕøĮµ£ĆõĖ║ÕģĖÕ×ŗŃĆ?span lang="EN-US">20õĖ¢ń║¬ÕQīõ╗źÕ©üµ¢»Õ║õhś¤Õż¦ÕŁ”ŃĆüÕŖĀÕĘ×Õż¦ÕŁ”õ╝»ÕģŗÕł®ÕłåµĀĪõĖ▐Z╗ŻĶĪ©ńÜ䊤ÄÕøĮĶĄĀÕ£░ÕŁ”ķÖóÕQīÕ░åµ£ŹÕŖĪÕ£░µ¢╣ŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÅæÕ▒ĢõĮ£õžō(f©┤)Õż¦ÕŁ”ńÜäõĖ╗Ķ”üńø«ńÜä’╝īµ£ŹÕŖĪÕøĮÕ«ČŃĆüµ£ŹÕŖĪńżŠõ╝?x©¼)ńÜ?span lang="EN-US">ŌĆ?/span>Õ©üµ¢»Õ║õhś¤µĆصā│ŌĆ?/span>ÕĖŁÕŹĘõ║?ji©Żn)µĢ┤õĖ¬ńŠÄÕøĮŃĆéõĖĵŁżÕÉīµŚė×╝īµØ£Õ©üÕQ?span lang="EN-US">John DeweyÕQēńÜäµ¢░Ķć¬ńöūāĖ╗õ╣ēµĆصā│õĖ║ńŠÄÕøĮńÜäµö┐µ▓╗Ķ«║Õ¤║╝ŗƵ│©Õģźõ║?ji©Żn)Õłøµ¢░ńÜäŗzšdŖøŃĆéÕ£©ŌĆ?/span>µ¢░Ķć¬ńöūāĖ╗õ╣?span lang="EN-US">ŌĆ?/span>ńÉåÕ┐ĄÕģ│ńģ¦õĖŗ’╝īŠ¤ÄÕøĮńÜäµĢÖĶé▓ķØ×ÕĖĖµ│©ķćŹÕ»╣ÕŁ”ńö¤ÕÉłõĮ£µĆüÕ║”ŃĆüĶ┤©ń¢æõĖĵÄóń®ČńÜäń¦æÕŁ”ń▓Š╝£×ńÜäÕ¤╣Õģ╗ŃĆéÕłøµ¢░ĶāĮÕŖøµś»Š¤ÄÕøĮµĢÖĶé▓ńÜäµĀĖÕ┐?j©®)ŃĆéÕ£©śqÖõĖĆĶāīµÖ»õĖŗńŠÄÕøĮõ±öńö¤õ║å(ji©Żn)Õż¦ķćÅõ╗źńĀöĮIČńö¤õĖ▐ZĖ╗ńÜäĶüīõĖÜÕŁ”ķÖó’╝īÕ”éÕĘźÕŁ”ķÖóŃĆüÕī╗ÕŁ”ķÖóŃĆüÕĢåÕŁ”ķÖóÕÆīµ│ĢÕŁ”ķÖóĮ{ē’╝īśqÖõ║øÕŁ”ķÖóńÜäĶ¦äµ©ĪÕŠłÕż¦’╝īńø┤µÄźķØóÕÉæ׫ūāĖÜÕĖ?j©¼ng)Õ£║ŃĆéÕ£©śqÖõ║øÕŁ”ķÖóÕĮōõĖŁÕQīĶüīõĖÜÕ»╝ÕÉæńÜäĶ«Łń╗āõĖÄÕłøµ¢░ĶāĮÕŖøÕÆīÕłøµ¢░Š_äĪź×µś»Õ¤╣Õģ╚ØÜäÕģ│ķö«ŃĆ?/span>

ĮW¼õ║īŠc╚ØĀöĮIČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”ÕÉīµĀĘÕ╝°Ö░āńĀöń®Čńö¤µĢÖĶéįī╝īõĮåĶ»źŠcšdż¦ÕŁ”µø┤Õ╝°Ö░āÕŁ”ń¦æńÜäń¤źĶ»åńĀöĮIČõĖÄÕłøķĆĀŃĆéńĀöĮIČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”ÕÅæń½»õ║ÄÕ»dÕøĮŃĆéÕ£©Õ«×ĶĘĄõĖŁ’╝īµĢÖÕŁ”õĖÄń¦æńĀöń╗ōÕÉłńÜäńÉåÕ┐ĄÕÅ»õ╗źśqĮµ║»Õł░µ¤ÅµŗēÕøŠńÜäŌĆ£ķøģÕģĖÕŁ”ŗzõÅĆØ’╝ī“qČĶó½ŗŲ¦µ┤▓Õż¦ķÖåŠl¦µē┐ŃĆéµ¢ćĶē║ÕżŹÕģ┤µŚČµ£¤’╝īõ╝ĮÕł®ńĢźÕ░åń£¤ńÉåńÜäĶ«║Ķ»üµ¢╣Õ╝ÅÕŠÅń½ŗÕ£©ŠlÅķ¬īĶ¦éÕ»¤ÕÆīńÉåµĆ¦Ķ»┤µ£ŹńÜäÕ¤║ńĪĆõĖŖ’╝īÕ╝ĆÕłøõ║å(ji©Żn)Ķź┐µ¢╣┐UæÕŁ”õĮōÕłČÕī¢ńÜäÕģłµ▓│ŃĆéĶ┐Ö┐UŹÕłČÕ║”ÕÉÄµØźķüŹÕĖāµĢ┤õĖ¬µ¼¦ŗzįī╝īÕ£?span lang="EN-US">17õĖ¢ń║¬µłÉń½ŗńÜäĶŗ▒ÕøĮńÜćÕ«ČÕŁ”õ╝?x©¼)ÕÆīµ│ĢÕģ░Ķź┐ń¦æÕŁ”ķÖóÕQīõ╗źÕÅ?qi©óng)ÕĘ┤ķ╗ÄÕż¦ÕŁ”ŃĆüńēøŗzźÕż¦ÕŁ”ÕÆīÕēæµĪźÕż¦ÕŁ”Į{ēÕÅżÕģĖÕż¦ÕŁ”õĖŁķāĮµ£ēõĮōńÄ░ŃĆéÕ£©Õō▓ÕŁ”µĆصā│õĖŖ’╝īńĀöń®ČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”ńÜäµĆصā│µś»Õ£©ÕŠĘÕøĮÕō▓ÕŁ”Õ«ČńÜäµēŗõĖŁĶó½õĖŹµ¢ŁÕ«īÕ¢äńÜäŃĆéõ╗źµēśķ®¼Ķź┐õ╣īµ¢»’╝łChristian ThomasiusÕQēÕÆīµ▓āÕ░öÕż½’╝łChristian WolffÕQēõžō(f©┤)õ╗ŻĶĪ©ńÜäÕ»dÕøĮµ£ĆµŚ®ńÜäõĖƵē╣ÕÉ»ĶÆÖÕŁ”ĶĆģ’╝īõ╗źÕÅŖ(qi©óng)Õ£©Õż¦ÕŁ”õĖŁÕæ╝ÕÉüńÉåµĆ¦ń▓Š╝£×ń╗ØÕ»╣Ķć│ķ½śÕ£░õĮŹńÜäÕ║ĘÕ»dÕQīķāĮµÅÉÕć║Õż¦ÕŁ”Õ║öĶ»źśqĮµ▒éõ║║ńÜäńÉåµĆ¦ÕÆīńŗ¼ń½ŗµäÅÕ┐ŚŃĆéµ£ĆŠlł’╝īŗz¬ÕĀĪÕQ?span lang="EN-US">Wilhelm von HumboldtÕQēÕ░å┐UæńĀöÕÆīµĢÖÕŁ”ń╗¤õĖĆńÜäµĆصā│Õ╗║ń½ŗµłÉõ║å(ji©Żn)õĖĆõĖ¬µ░Ėõ╣ģńÜäÕÄ¤ÕłÖŃĆéµ┤¬ÕĀĪĶ«żõĖ║’╝īÕż¦ÕŁ”õĖŹÕ║öĶ»źÕŬµś»µÄźÕÅŚń¤źĶ»å’╝īĶĆīÕ║öĶ»źĶć┤ÕŖøõ║ÄķĆÜĶ┐ć┐UæÕŁ”ńĀöń®ČÕÅæńÄ░µ¢░ńÜäń¤źĶ»åŃĆéÕ£©ŗz¬ÕĀĪŃĆüĶ┤╣ÕĖīńē╣Į{ēµ¢░õ║║µ¢ćõĖųM╣ēÕŁ”ĶĆģÕĆĪÕ»╝õĖŗ’╝īµ¤Åµ×ŚÕż¦ÕŁ”µŖ?span lang="EN-US">ŌĆ?/span>µĢÖÕŁ”┐UæńĀöńøĖń╗ōÕÉ?span lang="EN-US">ŌĆ?/span>ńÜäµĆصā│õĮ£õžō(f©┤)ÕŖ×ÕŁ”ńÉåÕ┐ĄŃĆéĶ┐ÖõĖĆÕÄ¤ÕłÖÕŠŚÕł░µÖ«ķ▓üÕŻ½µö┐Õ║£ńÜäµö»µīüÕQīķÜÅÕÉÄĶó½ÕŠ»é»ŁÕøĮÕ«ČÕż¦ÕŁ”µÖ«ķüŹµÄźÕÅŚŃĆéµ¤Åµ×ŚÕż¦ÕŁ”õžō(f©┤)õ║?ji©Żn)µö»µīüńĀöĮIČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”ńÜäÕÅæÕ▒ĢĶ┐øĶĪīõ║å(ji©Żn)õĖĆŠpšdłŚńÜäÕłČÕ║”Õłøµ¢Ä═╝īśqÖõ║øõĖŠµÄ¬ÕÉÄµØźµłÉõžō(f©┤)ÕŠĘÕøĮķ½śńŁēµĢÖĶé▓Šp╚Ø╗¤ńÜäõ╝ĀŠl¤ÕŹ░Ķ«Ä═╝Ü(x©¼)Õ«āÕīģµŗ¼Õ¤║õ║ÄÕŁ”µ£»ńĀöĮIČĶāĮÕŖøõōQÕæĮµĢֵijńÜäÕłČÕ║”ÕQīõ╗źÕÅ?qi©óng)µ£ĆÕģĘõ╗ŻĶĪ©µĆ¦ńÜäÕłČÕ║”ÕĮóÕ╝ÅÕŹŽxĢÖÕŁ?span lang="EN-US">-┐UæńĀöÕ«×ķ¬īÕ«ż’╝łTeaching-research laboratoryÕQēÕÆīµĢÖÕŁ”-┐UæńĀöńĀöĶ«©ńÅŁ’╝łTeaching-research seminarÕQēŃĆéÕ£©śqÖķćīÕQīµĢÖĶé▓õĖÄ┐UæńĀöÕ»åÕłćńøĖÕģ│ÕQīÕģČķćŹńé╣õĖŹÕåŹµś»õØhµ¢ćõĖ╗õ╣ēÕÉ»ĶÆÖ’╝īĶĆīµś»ķ½śÕ║”õĖōń▓ŠńÜäÕŁ”┐UæŃĆ?/span>

ĮW¼õĖēŠc└L¢ćńÉåÕŁ”ķÖóõĖ╗Ķ”üÕģ│µ│©µ£¼┐Uæńö¤õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ÕÆīÕŁ”┐UæńÜäń¤źĶ»åÕłøķĆĀ’╝īĶĆīķØ×õĖōõĖܵŖĆĶāĮńÜäµĢÖĶé▓ÕQīķüĄÕŠ¬õžō(f©┤)ń¤źĶ»åĶĆīń¤źĶ»å’╝īõĖ║ÕŁ”µ£»ĶĆīÕŁ”µ£»ńÜäÕÅæÕ▒ĢķĆ╗ĶŠæÕQīµ¢ćńÉåÕŁ”ķÖóõĖ╗Ķ”üĶōvµ║Éõ║ÄĶŗ▒ÕøĮŃĆéĶŗ▒ÕøĮķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓µś»õĖĆõĖ¬ÕģĖÕ×ŗńÜäŠ_ŠĶŗ▒µ©ĪÕ╝ÅŃĆéõ╗źńēøµė|ÕÆīÕēæµĪźõžō(f©┤)õ╗ŻĶĪ©ńÜäĶŗ▒ÕøĮÕÅżÕģĖÕż¦ÕŁ”Õ┤ć׫ÜÕŹÜķøģµĢÖĶé▓ÕÆīĶć¬ńö▒µĢÖĶé▓ÕQīĶĆīķØ×õĖ║Õ£©ÕĘźõĖÜÕī¢ńżŠõ╝?x©¼)õĖŁńÜäńö¤ŗzšdüÜÕćåÕżćńÜäĶüīõĖܵƦµĢÖĶé▓ÕÆīõĖōõĖÜĶ«Łń╗āŃĆéÕēæµĪźÕż¦ÕŁ”Õē»µĀĪķĢ┐ŠU”ń┐░┬ĘÕĘ┤ńē╣ĶÅ▓Õ░öńē╣’╝łJohn ButterfiledÕQēµīćÕć║’╝Ü(x©¼)ŌĆ?/span>µłæõ╗¼ķ£ĆĶ”üµÅÉķ½śĶŁ”Ķ¦ē’╝īõ╗źõ┐ØĶ»üÕż¦ÕŁ”õĖÄÕĘźÕĢåõĖÜõ╣ŗķŚ┤ńÜäńøµĆ║ÆĶüöń│╗ÕQīõĖŹĶć│õ║ĵŹ¤Õ«│µłæõ╗¼ńÜäÕŁ”µ£»µ░┤“q╗I╝īµł¢ĶĆģÕ»╝Ķć┤µłæõ╗¼õĖŹÕÄ╗Ķ«żń£¤ńĀöĮIēÖŚ«ķóśŃĆéÕż¦ÕŁ”Õ┐ģÖÕšd¤╣ÕģšdŁ”µ£»Ķć¬ńö▒’╝īśqÖµś»Õż¦ÕŁ”Õ«×ÕŖøńÜäµ║ɵ│ēŃĆ?span lang="EN-US">ŌĆ?/span>µĆųMĮōĶĆīĶ«║ÕQīĶŗ▒ÕøĮÕż¦ÕŁ”õĖÄÕĘźõĖÜńÜäÕģ│ŠpųMĖĆńø┤µ»öĶŠāń¢Åśq£ŃĆ?/span>

Ķŗ▒ÕøĮÕż¦ÕŁ”µĢÖĶé▓ńÜäõ╝śÕŖ┐ÕÆīńē╣Ķē▓Õ£©µ£¼┐UæµĢÖĶéīėĆ鵌ĀĶ«║µś»õĮÅÕ«┐ÕłČµ¢ćńÉåÕŁ”ķÖóĶ┐śµś»Õ»╝ÕĖłÕłČõĖ╗Ķ”üµś»ķÆłÕ»ęÄ(gu©®)£¼┐Uæńö¤ĶĆīĶ©ĆŃĆéÕ£©Ķŗ▒ÕøĮÕQīńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓ńøĖÕ»╣ĶŠ╣ń╝śÕī¢’╝īÕżÜµĢ░ńĀöń®Čńö¤õĖŹµś»Õ£©ńĀöń®Čńö¤ķÖóńÜäõ┐صŖżõĖŗµÄźÕÅŚĶ«Łń╗āÕQīĶĆīµś»õĖĵ£¼┐Uæńö¤Õ£©ÕÉīõĖĆõĖ¬ń│╗µÄźÕÅŚĶ«Łń╗āŃĆéńēøŗzźÕÆīÕēæµĪźńÜäµ¢ćńÉåÕŁ”ķÖ󵜻׫ÅĶ¦äµ©ĪńÜäŃĆüÕ»äÕ«┐ÕłČńÜä’╝īÕĖłńö¤Õ£©Õģ▒ÕÉīńÜäÕ»äÕ«┐ńö¤µ┤╗õĖŁõ┐صīüÕ»åÕłćńÜäµÄźĶ¦”ÕQīķĆÜĶ┐ćÕ╗║ń½ŗÕĖłńö¤ķŚ┤ńÜäÕ»åÕłćÕģ│ń│╗ÕQīķÖČÕåČõŁh(hu©ón)ÕĆŲD¦éÕÆīĶ«ŁŠlāµĆØń╗┤µ¢╣Õ╝ÅŃĆéĶŗ▒ÕøĮķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓ń│╗Šl¤ńÜäµ£¼ń¦æńö¤µĢÖĶé▓µś»ķ½śÕ║”ķĆēµŗ®µĆ¦ńÜäÕQīńē╣Õł½µś»ńēøµė|ÕÆīÕēæµĪźõ╗źÕÅ?qi©óng)õļuµĢ”Õż¦ÕŁ”ńÜäÕćĀµēĆõĖ╗Ķ”üÕŁ”ķÖóÕQīĶÄĘÕŠŚµ£¼┐Uæńö¤ÕŁ”ķóØńÜäń½×õ║ēÕ╝éÕĖĖµ┐ĆńāłŃĆéµ£¼┐Uæńö¤Ķó½µ£¤ÕŠģÕÅéÕŖĀń¦æńĀöµ┤╗ÕŖ©’╝īÕż¦ÕŁ”µÖ«ķüŹõ╝?x©¼)õž?f©┤)µ£¼ń¦æńö¤µÅÉõŠøń¦æńĀöÕÆīµĢÖÕŁ”ńÜäµĢ┤ÕÉłŃĆüńĀöĮIČÕÆīÕŁ”õ╣Ā(f©żn)ńÜäµĢ┤ÕÉł’╝īÕ¤╣Õģ╗׫æµĢ░ķ½śń±öńÜäŌĆ£ńĀöĮIČńö¤ŌĆØŃĆéµ£¼┐Uæńö¤Ķ»äĪ©ŗÕŠĆÕŠĆµ»öÕģČõ╗¢ÕøĮÕ«Čµø┤ÕŖĀķ½śÕ║”õĖōķŚ©Õī¢ÕQīĶ«ĖÕżÜĶ┐øÕģźµ£¼┐UæõĖōõĖÜńÜäÕŁ”ńö¤Õ»╣õĖ╗Ķ”üķóåÕ¤¤ÕĘ▓Šlŵ£ēõ║?ji©Żn)ķĆéÕĮōķ½śµĘ▒ńÜäńÉåĶ¦ŻŃĆéĶ┐ÖµäÅÕæ│ńØĆÕ╝ĆÕ¦ŗµÄźÕÅŚńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓ńÜäõØhÕQīÕÅ»ĶāĮµ£ēńéęÄ(gu©®)»öµ£ēõ║øÕøĮÕ«Čµø┤õžō(f©┤)ŁæģÕēŹŃĆ?/span>

ĮW¼ÕøøŠc╗ĶüīõĖÜÕ×ŗÕż¦ÕŁ”õĖōµ│©µ£¼ń¦æńö¤Õ¤╣Õģ╗’╝īÕ╝°Ö░āõĖÄĶüīõĖÜŃĆüõĖōõĖܵŖĆĶāĮńÜäµÄźĶĮ©ÕQīõ╗źĶŗÅĶüöÕĘźõĖÜÕī¢õĖŗńÜäÕż¦ÕŁ”õžō(f©┤)õ╗ŻĶĪ©ŃĆéĶŗÅĶüöõ╗źõĖōõĖÜõĖ║µĀĖÕ┐?j©®)ńÜäµ£¼ń¦æńö¤Õ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ŵś»ÕÄåÕÅ▓õĖÄÕĮōµŚČÕøĮµāģÕģ▒ÕÉīõĮ£ńö©ńÜäŠlōµ×£ŃĆéńö▒õ║ÄõĖÄĶź┐µ¼¦õĖŹÕÉīńÜäÕ«ŚµĢÖõ╝ĀŠl¤’╝īõ┐äńĮŚµ¢»Õ£©õĖŁõĖ¢ŠU¬ÕŲłµ▓Īµ£ēÕÅæÕ▒ĢÕć║µĢÖõ╝?x©¼)Õż¦ÕŁ”ŃĆéõ┐äŠ|Śµ¢»Õ£?span lang="EN-US">18õĖ¢ń║¬Õ╗║ń½ŗĶĄ’L(f©źng)Üäµ£¼Õ£¤Õż¦ÕŁ”ÕQīÕøĀõĖ▐ZĖ£µŁŻµĢÖµĢÖÕŻ½ńÜäÕ¤╣ÕģųMĖ╗Ķ”üÕ£©õ┐«ķüōķÖóĶ┐øĶĪīĶĆīµ▓Īµ£ēĶ«Šń½ŗńź×ÕŁ”ķÖóŃĆéÕ£©ķÜÅÕÉÄõĖĆõĖ¬ÕżÜõĖ¢ń║¬ķćī’╝īÕÄåÕÅ▓ŃĆüµĢ░ÕŁ”ŃĆüńē®ńÉåńŁēõĖōõĖÜķĆɵĖÉÕłåÕł½ńŗ¼ń½ŗÕ╗║ń│╗ŃĆéÕł░õ║?ji©Żn)ĶŗÅĶüöµŚČµ£¤’╝īĶŗÅĶüöńÜäĶ«ĪÕłÆń╗Åŗ╣ÄõĮōÕłČŃĆüÕøĮÕ«Čń╗Åŗ╣ÄÕŠÅĶ«äĪÜäń┤¦Ķ┐½ķ£ĆĶ”ü’╝īõ╗źÕÅŖ(qi©óng)õ┐äÕøĮķćŹĶ¦åµŖƵ£»µĢÖĶé▓ńÜäõ╝Āń╗¤ķāĮµĘ▒Õłšd£░ÕĮ▒ÕōŹńØĆĶŗÅĶüöńÜäµĢÖĶé▓ÕłČÕ║”ŃĆéĶ┐ÖõĖƵŚČµ£¤ńÜäĶŗÅĶüöķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓ķÖóµĀĪń╗ōµ×äÕŹĢõĖĆÕQīõĖ╗Ķ”üÕ¤╣Õģ└LŖƵ£»õĖōÕ«ČŃĆéõ║īµłśÕÉÄÕQīõžō(f©┤)õ║?ji©Żn)ķĆéÕ║öõĖÄńŠÄÕøĮõ║ēÕż▐ZĖ¢ńĢīķ£ĖµØā’╝īÕó×Õ╝║ÕøĮÕŖøńÜäķ£ĆĶ”ü’╝īĶŗÅĶüöķ½śµĀĪÕż¦Õż¦Õó×ÕŖĀõ║?ji©Żn)ÕĘźõĖÜŃĆüÕå£õĖÜŃĆüõ║żķĆÜŃĆüķĆÜõ┐ĪÕÆīõĖĆõ║øķ½śµ¢░µŖƵ£»õĖōõĖÜńÜäµŗøńö¤õ║║µĢ░ŃĆ?span lang="EN-US">20õĖ¢ń║¬50“q┤õ╗ŻÕQīµĀĖńē®ńÉåÕÆīµŚĀŠU┐ńöĄ(sh©┤)ńö?sh©┤)ÕŁÉÕŁ”õĖōõĖܵś»ÕÅæÕ▒ĢńÜäķćŹńé╣’╝?span lang="EN-US">60“q┤õ╗ŻÕŖĀÕ╝║õ║?ji©Żn)ń╗Åŗ╣ÄŃĆüÕŠÅĮ{æńŁēµ¢ÜwØóńÜäõĖōõĖÜĶ«ŠŠ|«’╝ī70“q┤õ╗ŻĶć¬ÕŖ©Õī¢µÄ¦ÕłČń│╗Šl¤õĖōõĖÜŃĆüÕ║öńö©µĢ░ÕŁ”õĖōõĖÜŃĆüńöĄ(sh©┤)ÕŁÉĶ«ĪĮÄŚµ£║Ķ«ŠĶ«ĪÕÆīńö¤õ║¦õĖōõĖÜńŁēÕÅłÕŠŚÕłŅC║å(ji©Żn)ķĢ┐Ķā÷ńÜäÕÅæÕ▒ĢŃĆ?span lang="EN-US">1963“q▀_(d©ó)╝īĶŗÅĶüöńÜäŃĆŖÕģ│õ║ÄĶ┐øõĖƵŁźÕÅæÕ▒Ģķ½śĮ{ēÕÆīõĖŁńŁēõĖōõĖܵĢÖĶé▓ÕÅ?qi©óng)µö╣śqøõĖōķŚ©õØhµēŹÕ¤╣ÕģšdÆīõĮ┐ńö©ÕŖ×µ│ĢńÜäÕå│Ķ««ŃĆŗ’╝īĶ”üµ▒éÕģŗµ£Źõ║║µēŹÕ▒éµ¼ĪÕÆīõĖōõĖÜÕÉīÕ«×ķÖģĶä▐q”╗ńÜäÕ╝ŖńŚģ’╝īµö╣Ķ┐øķ½śńŁēÕŁ”µĀĪķ½śÕ╣┤ŠU¦ÕŁ”ńö¤ńÜäńö¤õ±öÕŖø_Ŗ©ÕÆīńö¤õ║¦Õ«×õ╣?f©żn)’╝īµĀę?gu©®)Ź«ÕŁ”ńö¤µēĆÕŁ”õĖōõĖܵÅÉõŠøńøĖÕ║öńÜäÕ▓ŚõĮŹÕQīõŗ╔õ╣ŗĶÄĘÕŠŚÕĘźĶē║ÕŁ”ŃĆüń╗Åŗ╣ÄÕŁ”ÕÆīń╗äŠlćńö¤õ║¦ńŁēµ¢ÜwØóńÜäń¤źĶ»åŃĆ?/span>

µĀęÄ(gu©®)Ź«Õ¤╣Õģ╗Õ▒éµ¼ĪńÜäń╗┤Õ║”’╝łµ£¼ń¦æńö?span lang="EN-US">-ńĀöń®Čńö¤ń╗┤Õ║”’╝ē(j©¬)ÕÆīÕ¤╣Õģ╚Øø«ńÜäÕÆīń¤źĶ»åõ╝ĀµÄłŠl┤Õ║”ÕQłÕŁ”┐U?span lang="EN-US">-õĖōõĖÜŠl┤Õ║”ÕQē’╝īÕøĮķÖģÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅÕÅ»õ╗źÕłåõžō(f©┤)Õøøń▒╗ÕģĖÕ×ŗÕQīÕŹ│õ╗ŻĶĪ©ń¤źĶ»åńÜäµö┐µ▓╗Ķ«║ÕÆīĶüīõĖÜÕ»╝ÕÉæńÜ䊤ÄÕøĮÕłøµ¢░Õ×ŗÕż¦ÕŁ”’╝øõ╗ŻĶĪ©ń¤źĶ»åńÜäĶ«żĶ»åĶ«║ÕÆīÕ»╣õ║ÄÕŁ”┐UæńÜäń¤źĶ»åÕłøķĆĀńÜäÕŠĘÕøĮńĀöń®ČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”’╝øõ╗ŻĶĪ©Õż¦ÕŁ”ńÜäõ╝ĀŠl¤µĆ¦’╝īÕ╝°Ö░āŌĆ?/span>Ķć¬ńö▒ŃĆüÕŹÜķø?span lang="EN-US">ŌĆ?/span>ńÜäÕŁ”┐UæµĢÖĶé▓ńÜäĶŗ▒ÕøĮµ¢ćńÉåÕŁ”ķÖóÕÆīõ╗ŻĶĪ©ÕĘźõĖÜÕī¢ÕQīÕ╝║Ķ░āõĖÄĶüīõĖÜŃĆüõĖōõĖܵŖĆĶāĮµÄźĶĮ©ńÜäĶŗÅĶüöĶüīõĖÜŠcšdż¦ÕŁ”ŃĆéµ£¼┐Uæńö¤ÕÆīńĀöĮIČńö¤õĮ£õžō(f©┤)ķ½śńŁēµĢÖĶé▓ńÜäõĖŹÕÉīÕ¤╣Õģ╗ķśČīDĄ’╝īµē┐ĶØ▓õ║?ji©Żn)õĖŹÕÉīķśČīDĄÕÆīÕ▒éµ¼ĪńÜäõØhµēŹÕ¤╣ÕģųMōQÕŖĪ’╝īõ║īĶĆģńøĖõ║ÆĶĪöµÄź’╝īµłÉõžō(f©┤)õ║?ji©Żn)ÕøøĶ▒ĪķÖɵ©ĪÕ×ŗõĖŁńÜ䵌ēÖŚ┤Šl┤Õ║”ŃĆéÕÅ”õĖĆŠl┤Õ║”õĖŁ’╝īÕŁ”ń¦æõĖÄõĖōõĖÜÕłÖµē┐ĶØ▓ńØĆÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ńÜäńø«ńÜäÕÆīń¤źĶ»åõ╝ĀµÄłńÜäõōQÕŖĪ’╝īµ×䵳Éõ║?ji©Żn)ÕøøĶ▒ĪķÖɵ©ĪÕ×ŗõĖŁńÜäń¤źĶ»åŠl┤Õ║”ŃĆéÕŁ”┐UæõĖÄõĖōõĖܵś»Õż¦ÕŁ”µ£ĆõĖ║Õ¤║╝ŗĆńÜäń╗䵳Éķā©Õłå’╝īµś»Õż¦ÕŁ”ńÜäµĀęÄ(gu©®)£¼ńē╣Ķē▓ÕÆīµĀĖÕ┐?j©®)ń½×õ║ēÕŖøÕQīÕÉīµŚČõ╣¤µś»ķ½śµĀĪõĖÄ┐UæÕŁ”ń¤źĶ»åõĮōń│╗Õ»ęÄ(gu©®)ÄźŃĆüõĖÄÕøĮÕ«ČĮCŠõ╝Ü(x©¼)ķ£ĆĶ”üÕ»╣µÄźŃĆüõĖÄĶüīõĖÜ׫ūāĖÜķ£Ćµ▒éÕ»╣µÄźńÜäõĖŁķŚ┤µ×óń║ĮŃĆéÕŁ”┐Uæµś»ńøĖÕ»╣ńŗ¼ń½ŗńÜäń¤źĶ»åõĮōŠp╗’╝īµś»õĖĆ┐UŹÕŁ”µ£»ńÜäÕłåń▒╗ÕQøĶĆīõĖōõĖÜÕłÖµś»õ╝┤ķÜÅõØhŠc╚ØżŠõ╝?x©¼)ÕłåÕĘźŃĆüĶüīõĖÜńÜäÕć║ńÄ░ĶĆīõ±öńö¤ńÜäÕQīµś»µ£ŹÕŖĪõ║ÄÕģ¼õ╝Śķ£ĆĶ”üńÜäÕ»╣õ║ĵĘ▒Õźźń¤źĶ»åÕÅ?qi©óng)ÕżŹµØéµŖĆĶāĮńÜäśqÉńö©ÕQīÕżäÕ£©ÕŁ”┐UæõĮōŠpųMĖÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ĶüīõĖÜķ£Ćµ▒éńÜäõ║żÕÅēńé╣õĖŖŃĆéÕøĀµŁżÕŁ”┐U?span lang="EN-US">-õĖōõĖÜŠl┤Õ║”õĖŁÕüÅķćŹÕŁ”┐UæµĢÖĶé▓ńÜäõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ŵø┤Õ╝║Ķ░āÕ»╣õ║Äń¤źĶ»åń╗ōµ×äµ£¼Ēw½ńÜäÕÅæÕ▒ĢÕQīÕ╝║Ķ░āń¦æÕŁ”ńĀöĮIė×╝īµø┤Õģʵ£ēĶć¬ńö▒µĆ¦ÕÆīĮEø_«ÜµĆ¦’╝īĶĆīÕüÅķćŹõĖōõĖܵĢÖĶé▓ńÜäõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅÕłÖµø┤ÕżÜÕ£░õĖÄńżŠõ╝?x©¼)ķ£Ćµ▒éµīéķÆ®’╝īÕģČń¤źĶ»åńÜäÕ║öńö©µĆ¦õ╣¤ńøĖÕ║öµø┤Õ╝║ŃĆéÕøø┐UŹõĖŹÕÉīÕż¦ÕŁ”õØhµēŹµ©ĪÕ╝ÅÕÉäµ£ēõŠ¦ķ插╝īÕÉäµ£ēõ╝śÕŖ┐ÕÆīÕŖŻÕŖčØĆéµ£¼ńĀöń®ČÕ£©õĖŗõĖĆķā©ÕłåķÆłÕ»╣ÕÉäĶć¬ńÜäõ╝śÕŖŻõ╣ŗÕżäÕ▒ĢÕ╝ĆĶ«°Ö┐░ŃĆ?/span>

ÕøøĶ▒ĪķÖɵ©ĪÕ×ŗõĖŁÕÉäń▒╗Õż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅńÜäõ╝śÕŖŻõ╣ŗÕż?/span>

ÕQłõĖĆÕQēńŠÄÕøĮķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓µ©ĪÕ╝ÅńÜäõ╝śÕŖ┐ÕÆīÕŖŻÕŖ?/span>

Š¤ÄÕøĮńĀöń®Čńö¤µĢÖĶé▓ÕØܵīüŌĆ£Õ«×ńö©ŃĆüÕłøµ¢░ŌĆØńÜäńÉåÕ┐ĄÕQīµ│©ķćŹõØhµēŹÕĖé(j©¼ng)Õ£║ÕÅæÕ▒ĢńÜäŁæŗÕŖ┐ÕQīµ╗ĪŁæø_øĮÕ«ČŃĆüńżŠõ╝?x©¼)ķ£Ćµ▒é’╝īõĖŹµ¢ŁÕłøµ¢░ÕQīµÄóń┤óµ¢░ń¤źĶ»åŃĆüÕÅæńÄ░µ¢░ķóåÕ¤¤ŃĆéÕģČńĀöń®Čńö¤µĢÖĶé▓õĖŹÕŬµś»õĖ║ÕŁ”µ£»ńö¤µČ»ÕüÜÕćåÕżćÕQīĶĆīõĖöÕ£©ńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓õĖŁń║│ÕģźÕ«×ńö©ńÜäµŖĆĶāĮĶ«ŁŠlā’╝īµŚóÕø×Õ║öń╗Åŗ╣ÄńżŠõ╝?x©¼)ÕÅæÕ▒Ģķ£Ćµ▒é’╝īõ╣¤µÅÉķ½śńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓ńÜäńżŠõ╝?x©¼)ķĆéÕ║öµĆ¦’╝īõĖ║ÕŁ”ńö¤Õ£©ķ½śńŁēµĢÖĶé▓Šp╚Ø╗¤Õż¢ķā©ńÜäÕ░▒õĖÜÕüÜÕćåÕżćŃĆéÕ«āńÜäõ╝śÕŖ┐Õ£©õ║Ä’╝īÕģČõĖĆÕQīÕģ╝ÖÕäĪ¦æÕŁ”ńÉåµĆ¦õĖ╗õ╣ēõĖÄÕ«×ńö©õĖųM╣ēÕQīµ│©ķćŹÕ¤╣Õģ╚ئæńĀöÕłøµ¢ŅCĖĵ£ŹÕŖĪĮCŠõ╝Ü(x©¼)ńÜäĶāĮÕŖø’╝īĶ«®ÕŁ”ńö¤ĶāĮÕż¤µø┤ÕźĮÕ£░ķĆéÕ║ö׫ūāĖÜÕĖ?j©¼ng)Õ£║ńÜäń½×õ║ēŃĆéÕģČõ║ī’╝ī׫åńżŠõ╝?x©¼)ÕÆīõ║¦õĖÜńĢīķ£Ćµ▒éõĮ£õĖ▐ZØhµēŹÕ¤╣Õģ╚ØÜäķćŹĶ”üĶĄ’L(f©źng)é╣ÕQīõžō(f©┤)ŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ńÜäÕ┐½ķƤÕÅæÕ▒Ģńø┤µÄźµÅÉõŠøõ║å(ji©Żn)Õż¦µē╣ķ½śĶ┤©ķćÅŃĆüÕłøµ¢░Õ×ŗõ║║µēŹÕQīÕŲłõĖöĶāĮÕż¤ÕŖĀÕ┐½ńĀöĮIȵłÉµ×£ńÜäĶĮ¼Õī¢µĢłńÄćÕQīµ┐ĆÕÅæÕłøµ¢░µ┤╗ÕŖøŃĆ?/span>

ńäČĶĆī’╝īÕ»╣õ║ÄÕż¦ÕŁ”ĶĆīĶ©ĆÕQīõ┐صīüµĢÖÕŁ”ÕÆī┐UæńĀöĶ欵▓╗õĖÄõžō(f©┤)ĮCŠõ╝Ü(x©¼)µ£ŹÕŖĪõ╣ŗķŚ┤Õ¦ŗń╗łķÜŠõ╗źĶŠæųł░õĖĆõĖ¬ÕŃ^ĶĪĪńÜäńŖȵĆüŃĆéŌĆ£ĶÖĮńäȵ╗ĪŁæ│ńżŠõ╝?x©¼)ńÜäÕŹŽxŚČķ£Ćµ▒éÕÅ»ĶāĮµ£ēÕ«āńÜäńø┤µÄźķćŹĶ”üµĆ¦’╝īõĮåÕ»╣Õ¤║ńĪĆń¤źĶ»åÕÆīĶ«żĶ»åĶāĮÕŖøńÜäµÄóµ▒éÕłÖµś»õĖĆõĖ¬µø┤õĖ║ķćŹĶ”üńÜäńø«µĀćŃĆéŌĆØÕĮōńĀöń®Čńö¤µĢÖĶé▓ĶČŖµØźĶČŖÕ╝°Ö░āõĖÄńżŠõ╝?x©¼)ÕÆīÕĖé(j©¼ng)Õ£║ńÜäĶüöŠp╗’╝īÕ╝°Ö░āÕ»╣ńżŠõ╝?x©¼)ķŚ«ķóśÕüÜÕć║ÕÅŹÕ║ö’╝īÕģČÕÅ»ĶāĮõ╝?x©¼)µŖøÕ╝āÕ»╣õ║Äõ┐صīüÕģČńŗ¼ńē╣Õ£░õĮŹĶć│Õģ│ķćŹĶ”üńÜäĶ欵▓╗õ╝Āń╗¤ÕQīĶó½µØźĶć¬Õż¢ķā©ÕŖ¤Õł®µĆ¦ńÜäĶĄäÕŖ®ÕÆīõĖĵŁżńøĖÕģ│ńÜäõ╗šdŖĪµēĆĶŻęÄ(gu©®)ī¤ÕQīÕ£©õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗õĖŖµø┤ÕŖĀµ│©ķćŹÕż¢ķā©ńÜäÕŖ¤Õł®µĆ¦µīćµĀć’╝īÕ£©õĖōõĖÜĶ«ŠŠ|«õĖŖµø┤ÕżÜÕĆÜĶĄ¢ĮCŠõ╝Ü(x©¼)ķ£Ćµ▒éĶĆīķØ×µĢÖĶé▓Ķ¦äÕŠŗĮ{ē’╝īõ╗ÄĶĆīÕ»╝Ķć┤õØhµēŹÕ¤╣Õģ╗Ķ┤©ķćÅõĖŗķÖŹõ╗źÕÅ?qi©óng)Õż¦ÕŁ”ńŗ¼ńē╣Õ£░õĮŹõōßÕż▐qŁēķŚ«ķóśŃĆ?/span>

ÕQłõ║īÕQēÕ»dÕøĮķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓µ©ĪÕ╝ÅńÜäõ╝śÕŖ┐ÕÆīÕŖŻÕŖ?/span>

ÕŠĘÕøĮńÜäńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓õĖĆńø┤ÕżäÕ£©õĖ¢ńĢīÕēŹÕłŚŃĆéÕ£©ŗz¬ÕĀĪńÉåÕ┐ĄńÜäÕ¬ä(ji©Żng)ÕōŹõĖŗÕQīÕŁ”µ£»Ķć¬ńö▒ŃĆüµĢÖÕŁ”ÕÆī┐UæńĀöńøĖń╗ōÕÉłńŁēÕż¦ÕŁ”ńÉåÕ┐ĄÕQīµłÉõĖ°Ö»ÅĮI┐ńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓ńÜäõĖ╗ŠUčØĆéÕ»dÕøĮńÜäńĀöń®Čńö¤µĢÖĶé▓µś»ÕģĖÕ×ŗńÜäÕŁ”ÕŠÆÕ╝ŵĢÖĶé▓µ¢╣Õ╝ÅÕQīõĖ╗Ķ”üķĆÜĶ┐ćĶ«▓Õ±öÕÆīńĀöĮIȵēĆõĖ°ÖØ▓õĮōµØźÕ╝ĆÕ▒ĢńÜäŃĆéńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓ķćŹĶ¦åÕ¤╣Õģ╗ÕŁ”ńö¤ńÜäńŗ¼ń½ŗńĀöĮIČĶāĮÕŖø’╝īÕģēÖćŹńéęÄ(gu©®)ś»×«åÕģČõĮ£õžō(f©┤)ÕŹĢńŗ¼ńÜäõĖ¬õĮō’╝īķ╝ōÕŖ▒ÕģČÕ╝ĆÕ▒Ģńŗ¼ń½ŗńÜä┐UæÕŁ”ńĀöń®ČÕQīÕŲłÕłåµŗģńøĖÕ║öńÜäń¦æńĀöõōQÕŖĪŃĆéÕ£©µĢÖÕŁ”ÕÆīń¦æńĀöńøĖŠl¤õĖĆńÜäńÉåÕ┐ĄõĖŗÕQīńĀöĮIČńö¤ÕŠĆÕŠĆķ£ĆĶ”üķĆÜĶ┐ćµŗģõōQÕŖ®ńĀöÕÆīÕŖ®µĢÖÕĘźõĮ£µØźĶÄĘÕŠŚĶĄäÕŖ®ÕQīĶ┐Öõ╣¤µłÉõĖ║ÕģČÕ╝ĆÕ▒Ģń¦æńĀöÕ«×ĶĘĄ’╝īµŗōÕ▒ĢÕÆīµĘ▒Õī¢ń¦æÕŁ”ń¤źĶ»åńÜäķćŹĶ”üµ¢╣Õ╝ÅŃĆéĶ┐Ö┐UŹµĢÖĶé▓µ©ĪÕ╝ÅńÜäÕźĮÕżäµś»µ£ēÕŖ®õ║ÄÕ¤╣Õģ╗Õģõh£ēńŗ¼ń½ŗĶāĮÕŖøÕÆīĶć¬õĖšdłøµ¢░µĮ£Ķ┤©ńÜäÕÉłµĀ╝ńĀöń®ČĶĆģŃĆ?/span>

ÕģČõĖŹŁæ│õ╣ŗÕżäÕ£©õ║Ä’╝īÕŠĘÕøĮńÜäńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓Õż¦ÕżÜµ▓Īµ£ēŠlÅĶ┐ćŠp╚Ø╗¤Ķ¦äÕłÆÕÆīĶ«ŠĶ«ĪńÜäĶ»äĪ©ŗõĮōń│╗ÕÆīĶ»ŠĮEŗń╗ōµ×äŃĆéÕøĀĶĆī’╝īÕ»╣õ║ÄÕŠĘÕøĮńÜäńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓ĶĆīĶ©ĆÕQīĶÖĮńäČÕŁ”ńö¤ńÜä┐UæńĀöĶāĮÕŖøÕŠŚÕł░Õ╝║Õī¢ÕQīõĮåŠp╚Ø╗¤Õī¢ńÜäÕŁ”õ╣Ā(f©żn)Õżäõ║ĵŚĀń╗äŠlćńÜäńŖȵĆüŃĆ鵣żÕż¢’╝īŌĆ£Õ»dÕøĮńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓ÕźēĶĪīÕŹĢÕ▒éŠlōµ×äÕQīń¼¼õĖĆõĖ¬õĖ╗Ķ”üÕŁ”õĮŹõ╗źÕÉÄńÜäµĢÖĶé▓ÕŠłÕ░æÕŠŚÕł░µŁŻÕ╝ÅńÜäńĢīÕ«ÜõĖÄĶĄäÕŖ®ÕQīõŗ╔ńĀöń®Čńö¤µĢÖĶé▓µłÉõĖ▐ZĖĆõĖ¬ķ½śµłÉµ£¼ńÜäń│╗Šl¤’╝øÕÉīµŚČÕQīĶ┐Ö┐UŹÕŹĢÕ▒éń╗ōµ×äõ╣¤õĖŹÕł®õ║ÄÕøĮķÖģõĖŖńÜäÕŁ”õĮŹõ║ÆĶ«żŃĆéŌĆ?/span>

ÕQłõĖēÕQēĶŗ▒ÕøĮķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓µ©ĪÕ╝Åõ╝śÕŖ┐ÕÆīÕŖŻÕŖ┐

µ¢ÜwØóÕQīĶ»ÜÕ”éńŠÄÕøĮÕŁ”ĶĆģÕ╝ŚĶÄ▒Õģŗµ¢»ń║│µēƵīćÕć║ÕQīŌĆ£ńēøŗzźÕż¦ÕŁ”ÕÆīÕēæµĪźÕż¦ÕŁ”Õ£©µ£¼┐Uæńö¤õĖÄÕ»╝ÕĖłõ╣ŗķŚ┤ńĪ«ń½ŗńÜäõ║║ķÖģÕģ│ń│╗ÕQīÕ░ĮĮÄĪÕÅ»ĶāĮÕŁśÕ£©ń¦Ź┐UŹõĖ¬õ║║ńÜäÕ▒ĆķÖɵƦ’╝īÕŹ┤µś»õĖ¢ńĢīõĖŖµ£Ćµ£ēµĢłńÜäµĢÖÕŁ”Õģ│ŠpģRĆéĶ»ŠÕĀéµĢÖÕŁ”ńÜäĮEĆ׫æ’╝īÕĖłńö¤ķŚ┤µ»ÅÕæ©ńÜäķØóĶ░łÕQīµ£ēµŚČÕÜgõ╝ĖĶć│µ╝½ķĢ┐Õüćµ£¤ńÜäķØ×µŁŻÕ╝ÅÕģ│ń│╗ÕQīõ┐ā(j©®)õĮ┐ÕŁ”ńö¤ńŗ¼ń½ŗĶć¬õĖųM╣¤õĮ┐õ╗¢ńø┤µÄźÕÅŚÕł░µĢÖÕĖłńÜäÕ¬ä(ji©Żng)ÕōŹŃĆéŌĆØÕ»äÕ«┐ÕŁ”ķÖóÕłČÕÆīÕ»╝ÕĖłÕłČõĖ║Õ¤╣Õģ└L£¼┐Uæńö¤ńÜäńĀöĮIČÕłøµ¢░ĶāĮÕŖøÕÆīńÉåµÖ║Ķ«Łń╗āµÅÉõŠøõ║?ji©Żn)ÕłČÕ║”õ┐ØķÜ£ŃĆéÕŁ”ķÖóńÜäńö¤µ┤╗Õ»╣õ║ÄÕŁ”ńö¤ĶĆīĶ©ĆÕQīõĖŹõ╗ģõŗ╔õ╗¢õ╗¼ĶÄĘÕŠŚõ║?ji©Żn)ń¤źĶ»å’╝īµÅÉķ½śõ║å(ji©Żn)ÕŁ”µ£»õ┐«Õģ╗’╝īõ╣¤õŗ╔ÕģČÕ£©µŚĀÕ┼×õ╣ŗõĖŁµĘ▒ÕÅŚŠlģÕŻ½µ¢ćÕī¢ÕÆīń▓ŠĶŗ▒µ¢ćÕī¢ńÜäÕĮ▒ÕōŹÕQīõ╗ÄĶĆīõ┐ā(j©®)śqøÕŁ”ńö¤ńÜäÕģ©ķØóÕÅæÕ▒ĢŃĆéÕÅ”õĖƵ¢ÜwØóÕQīĶŗ▒ÕøĮÕØܵīüÕŹÜķøģµĢÖĶéįī╝īõ╗źń¤źĶ»åķ®▒ÕŖ©ÕÆīõ╗źÕŁ”ńö¤õžō(f©┤)õĖŁÕ┐ā(j©®)ńÜäµĢÖĶé▓µ©ĪÕ╝ÅÕ£©µēŁĶØ{µ£¼ń¦æµĢÖĶé▓ÕÅśµłÉŠU»ńča(b©│)ńÜäŌĆ£ń¤źĶ»åµĢÖĶéīėĆüõĖōõĖܵĢÖĶéīėĆüÕ░▒õĖܵĢÖĶé£y(c©©)ĆØńÜäõĖŹĶē»ÕĆæųÉæõĖŖµ£ēķćŹĶ”üõĮ£ńö©ŃĆ?/span>

ÕĮōńäČÕQīĶŗ▒ÕøĮńÜäśqÖń¦ŹÕø║Õ«łÕÅżÕģĖńÜäµĢÖĶé▓µ©ĪÕ╝Åõ╣¤ÕŁśÕ£©õĖĆÕ«ÜńÜäõĖŹĶā÷ŃĆéķ”¢Õģł’╝īÕÅŚõ╝ĀŠl¤Õ¤╣ÕģšdŁ”µ£»ń▓ŠĶŗ▒Õ×ŗõ║║µēŹµĢÖĶé▓µĆصā│ńÜäÕ¬ä(ji©Żng)ÕōŹ’╝īÕŁ”µĀĪķćŹń║»Š_╣ń¤źĶ»åńÜä┐U»ń»ÅÕQīĶĆīÕ┐ĮĶ¦åÕ»╣ÕŁ”ńö¤õĖōõĖܵŖĆĶāĮńÜäĶ«Łń╗āÕQīõŗ╔ÕŠŚÕŁ”ńö¤ńÜä׫ūāĖÜÕćåÕżćÕÆīõ╗Äõ║ŗõĖōõĖÜķóåÕ¤¤ÕĘźõĮ£ńÜäĶā£õōQÕŖøõĖŹŁæ¤ļĆéÕģČŗŲĪ’╝īÕÅżÕģĖÕż¦ÕŁ”ĶĪ©ńÄ░Õć▐Z┐ØÕ«łµĆ¦ÕÆīµ╗×ÕÉĵƦ’╝īÕģČõĖĆÕ║”µŚĀĶ¦åń¦æÕŁ”ÕÅæÕ▒Ģń╗ÖĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕĖ”µØźńÜäÕĘ©Õż¦ÕÅśķØ®’╝īńø┤µÄźÕ»ŲDć┤õ║?ji©Żn)ń¦æµŖƵĢÖĶé▓ńÜäĶŻ╣Łæ│õĖŹÕēŹŃĆéõ╣¤ÕøĀµŁżÕQīĶ┐ÖŠcšdż¦ÕŁ”Õ£©ÕĮōµŚČ“qȵ£¬µē┐µŗģĶĄĘõžō(f©┤)ŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÅæÕ▒ĢĶŠōķĆüĶā÷Õż¤ńÜäÕÉäń▒╗õĖōõĖÜõ║║µēŹńÜäĶ┤Żõ╗ģRĆ?/span>

ÕQłÕøøÕQēĶŗÅĶüöķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓µ©ĪÕ╝Åõ╝śÕŖ┐ÕÆīÕŖŻÕŖ┐

Õ£©ÕøĮµ░æń╗Åŗ╣ÄĶ«ĪÕłÆń«ĪńÉåõĮōÕłČõĖŗÕQīĶŗÅĶüöńÜäķ½śńŁēµĢÖĶé▓ÕĮóµłÉõ║?ji©Żn)õĖƵĢ┤ÕźŚĶ«ĪÕłÆõĮōÕłČÕQīÕģČńē╣ńé╣׫▒µś»µĀęÄ(gu©®)Ź«ŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÆīµ¢ćÕī¢ÕÅæÕ▒ĢńÜäķ£ĆĶ”ü’╝īÕłČÕ«ÜõĖÄõ╣ŗńøĖÕī╣ķģŹńÜäµĢÖĶé▓Ķ¦äÕłÆÕÆīõØhµēŹÕ¤╣Õģ╗Ķ«ĪÕłÆ’╝īÕ»Üw½śĮ{ēµĢÖĶé▓ÕÅæÕ▒ĢńÜäĶ¦äµ©ĪÕÆīķƤÕ║”ŃĆüÕŁ”µĀĪÕÆīÕŁ”ń¦æÕĖāÕ▒ĆŃĆüõØhµēŹÕ¤╣Õģ╚ØÜäµĢ░ķćÅÕÆīń¦ŹŠcģRĆüõØhµēŹńÜäÕłåķģŹÕÆīõŗ╔ńö©ńŁēśqøĶĪīµ£ēĶ«ĪÕłÆńÜäÕÅæÕ▒ĢŃĆéĶ┐Ö┐UŹõØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĮōŠp╚ØÜäśqÉĶĪīÕģõh£ēĶŠāķ½śńÜäµĢłńÄć’╝īĶāĮÕż¤Õ£©ń¤ŁµŚēÖŚ┤ÕåģķøåõĖŁĶ░āµŗ©Õż¦ķćÅõØhŃĆüĶā”(ch©│)ŃĆüńē®ĶĄäµ║ÉÕQīĶ┐ģķƤĶ¦ŻÕå│õØhµēŹń¤ŁŠ~║ķŚ«ķóśŃĆéÕ£©ÕĮōµŚČÕQīµĢÖĶé▓ń│╗Šl¤Õ¤╣ÕģųM║å(ji©Żn)Õż¦µē╣Õ»╣ÕĘźõĖÜķā©ķŚ©Õģʵ£ēÕå│իܵäÅõ╣ēńÜäõĖōķŚ©õ║║µēŹÕQīÕģģÕłåķĆéÕ║öõ║?ji©Żn)ÕøĮµ░æń╗Åŗ╣ÄÕ┐½ķƤÕÅæÕ▒ĢńÜäķ£Ćµ▒éŃĆ?/span>

ĶŗÅĶüöõĖōķŚ©õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ÕĘźõĮ£ńÜäĶ«ĪÕłÆµĆ¦õ╣¤ÕĖ”µØźõ║?ji©Żn)õĖĆŠpšdłŚķŚ«ķóśÕQīõĖ╗Ķ”üĶĪ©ńÄŅCžō(f©┤)ÕāĄÕī¢ĶĆīń╝║õ╣ÅÕ╝╣µĆ¦ÕÆīŗzšdŖøÕQīń╝║õ╣ÅķĢ┐µĢłĶē»µĆ¦ÕÅæÕ▒ĢĶ┐ÉĶĪīńÜäµ£║ÕłČŃĆéÕģĘõĮōĶĆīĶ©ĆÕQīÕģČõĖĆÕQīÕłČÕ«ÜńÜäĶ«ĪÕłÆÕ┐ģķĪ╗õĖźµĀ╝ÕÆīÕćå╝ŗ«µē¦ĶĪī’╝īõ╗ųMĮĢÕüÅń”╗Ķ«ĪÕłÆµīćµĀćńÜäńÄ░Ķ▒Ī’╝īķāĮÕÅ»ĶāĮÕ»╝Ķć┤Õ¤╣Õģ╗Ķ«ĪÕłÆńÜäń┤ŖõžĢÕÆīõØhµēŹÕé©ÕżćńÜäÕż▐p░āÕQīÕøĀµŁż’╝īÕģēÖÜŠõ╗źńüĄŗz╗ķĆéÕ║öõĖŹµ¢ŁÕć║ńÄ░ńÜäµ¢░µāģÕåĄÕÆīµ¢░ÕĮóÕŖ┐ŃĆéÕģČõ║ī’╝īŠ_äĪ╗åńÜäĶ«ĪÕłÆķĆĀµłÉõ║║µēŹÕ£©ń¤źĶ»åÕÆīµŖĆĶāĮõĖŖńÜäńŗŁĮHäŃĆéĶ┐Öõ║øõØhµēŹÕÅ»ĶāĮµś»µ¤Éõ║øÕģĘõĮōķóåÕ¤¤ńÜäõĖōÕ«ė×╝īõĮåÕ»╣õ║żÕÅēÕŁ”ń¦æŠ~▐Z╣ÅÕ┐ģĶ”üńÜäõ║å(ji©Żn)Ķ¦Ż’╝īķÖÉÕłČõ║?ji©Żn)Õģȵø┤ÕżÜÕłøķĆĀńÜäÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃĆéķÜÅńØĆķøåń║”Õī¢ńö¤õ║¦ńÜäÕÅæÕ▒ĢÕQīĶ┐Öõ║øķ½śŠU¦õĖōķŚ©õØhµēŹĶČŖµØźĶČŖõĖŹķĆéÕ║öÕĮóÕŖ┐ńÜäĶ”üµ▒éŃĆéÕģČõĖē’╝īõĖźµĀ╝ńÜäĶ«ĪÕłÆÕ”©╝äŹõ║å(ji©Żn)õĖōķŚ©õ║║µēŹõĖ¬µĆ¦ńÜäÕģģÕłåÕÅæÕ▒ĢÕQīõĖŹÕł®õ║ÄÕłøķĆĀµĆ¦õØhµēŹÕ¤╣ÕģģRĆéÕŁ”ńö¤õ╗ÄśqøµĀĪĶĄĘÕ░▒ķóäÕģłÕåø_«Üõ║?ji©Żn)Õ░åµØźńÜäÕĘźõĮ£ÕQīĶĆīµ▓Īµ£ēµĀ╣µŹ«Õģ┤ŁæŻÕÆīńēÜwĢ┐ķĆēµŗ®µ¢╣ÕÉæńÜäµ£║õ╝?x©¼)’╝īńø«ńÜäÕ£©õ║ÄõĖźµĀ╝ÕüÜÕł░ÕŁ”ńö©õĖĆĶć┤ŃĆéµĆųM╣ŗÕQīĶŗÅĶüöńÜäķ½śńŁēµĢÖĶé▓µēĆķććÕÅ¢ńÜäÕÅæÕ▒Ģµ©ĪÕ╝ÅÕ«īÕģ©µ£Źõ╗Äõ║ÄÕøĮÕåģŠlŵĄÄÕĮóÕŖ┐ÕÆīµö┐µ▓╗ķ£ĆĶ”ü’╝īĶŠāÕ░æĶĆāĶÖæ┐UæµŖĆÕÆīµĢÖĶé▓µ£¼Ēw½ÕÅæÕ▒ĢĶ¦äÕŠŗŃĆéķ½śÕ║”Ķ«ĪÕłÆµĆ¦Õ£©ŠlŵĄÄŠ_ŚµöŠÕÅæÕ▒ĢńÜäµāģÕåĄõĖŗÕQīÕ¤║µ£¼ĶāĮÕÉīńżŠõ╝?x©¼)ń╗Åŗ╣ÄńÜäÕÅæÕ▒Ģõ┐صīüõĖĆĶć▀_(d©ó)╝øõĮåÕ£©ĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÅæÕ▒ĢµäłÕŖĀÕżŹµØéÕī¢ńÜäµāģÕåĄõĖŗ’╝īĶ«ĪÕłÆµĆ¦Õ░▒µśæųŠŚµŚĀĶāĮõĖ║ÕŖøõ║?ji©Żn)ŃĆ?/span>

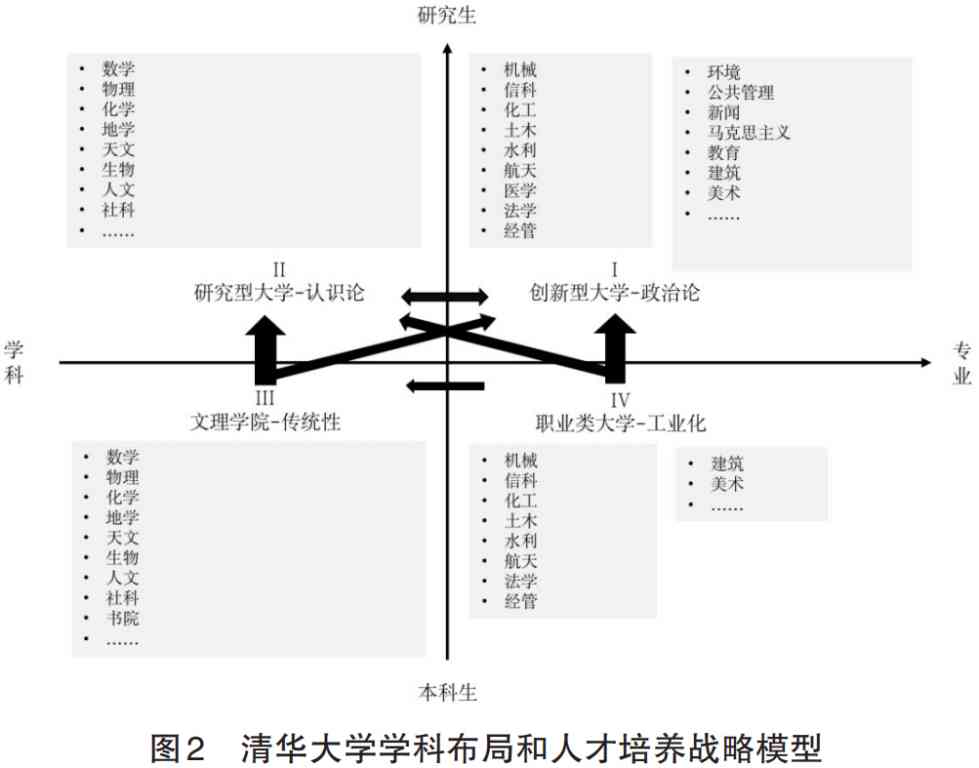

µĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ÕŁ”ń¦æÕĖāÕ▒ĆÕÆīõØhµēŹÕ¤╣Õģ╗Ķ׏ķĆܵłśńĢźµÜ©µö┐ńŁ¢Õ╗°Ö««

ÕĮōõĖŗÕQīÕģ©ńÉāķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓ńēłÕøŠµŁŻÕ£©ÕÅæńö¤µĘ▒ÕłšdÅśķØ®’╝īķÜÅńØĆõĖŁÕøĮµŚźńøŖĶĄ░Ķ┐æõĖ¢ńĢīĶł×ÕÅ░õĖŁÕż«ÕQīõĖŁÕøĮńÜäÕż¦ÕŁ”ķ£ĆĶ”üń½ÖÕ£©Õģ©ńÉāĶ¦åĶ¦ÆÕÆīõĖ¢ńĢīÕ£░ÕøŠÕēŹµĆØĶĆāÕŖ×ÕŁ”Õ«ÜõĮŹŃĆ鵳æõ╗¼Õ║öĶ»źĶÉĮÕ«×ÕźĮõ╣?f©żn)Ķ┐æ“qŽxĆųM╣”Ķ«░ńÜ䵳śńĢźķā©ńųvÕQīµēōķĆĀĶ׏ķĆÜõĖŁÕż¢ńÜäĶ»ØĶ»ŁõĮōń│╗ÕQīń¦»µ×üµÄóń┤óµēĵĀ╣õĖŁÕøĮŃĆüĶ׏ķĆÜõĖŁÕż¢ńÜäÕż¦ÕŁ”ÕŖ×ÕŁ”µ©ĪÕ╝ÅÕQøĶĄ░Õć▐ZĖƵØĪµēĵĀ╣õĖŁÕøĮÕż¦Õ£Ä═╝īÕ╗°Ö«ŠõĖŁÕøĮńē╣Ķē▓ŃĆüõĖ¢ńĢīõĖĆŗ╣üÕż¦ÕŁ”ńÜäµ¢░ĶĄ\ÕQøõ╗źÕ»īõ║ÄÕ«×õ║ŗµ▒鵜»Š_äĪź×ńÜäõĖŁÕøĮĶ»ØĶ»ŁõĮōŠp╗’╝īśqøõĖƵŁźµ×äÕ╗▐Z╗ŻĶĪ©õĖ¢ńĢīĶ┐øµŁźõĖ╗ŗ╣üńÜäõĖŁÕøĮÕż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅŃĆ?/span>

õ╣?f©żn)Ķ┐æ“qŽxĆųM╣”Ķ«░Ķ»┤ÕQīµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”Ķ»×ńö¤õ║ÄÕøĮÕ«ČÕÆīµ░æµŚÅÕŹ▒ķÜŠõ╣ŗķÖģ’╝īµłÉķĢ┐õ║ÄÕøĮÕ«ČÕÆīµ░æµŚÅÕźŗĶ┐øõ╣ŗõĖŁÕQīÕÅæÕ▒Ģõ║ÄÕøĮÕ«ČÕÆīµ░æµŚÅµī»Õģ┤õ╣ŗµŚČŃĆéµĖģÕŹÄõØhÕ¦ŗń╗łķōŁĶ«░ŌĆ£õĖĆÕøĮõ╣ŗÕż¦ÕŁ”ÕQīÕĮōµ£ēÕģČÕ»╣õ║ÄõĖĆÕøĮõ╣ŗõ╗šdŖĪÕQøõĖĆõ╗Żõ╣ŗÕż¦ÕŁ”ÕQīÕĮōµ£ēÕģČÕżäõ║ÄõĖĆõ╗Żõ╣ŗńē╣ńé╣ŃĆéŌĆØÕ£©110õĮÖÕ╣┤ńÜäÕÄåÕÅ▓ÕÅæÕ▒ĢĶ┐ćĮEŗõĖŁÕQīµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”µĘ▒µĘ▒µēĵĀ╣õĖŁÕøĮÕż¦Õ£Ä═╝īõĖ║ÕøĮÕ«ČŃĆüõžō(f©┤)µ░æµŚÅŃĆüõžō(f©┤)õ║║µ░æÕ¤╣Õģ╗õ║?ji©Żn)Õż¦µē╣ÕĀ¬ÕĮōÕż¦õ╗╚ØÜäµØ░Õć║Ķŗ▒µēŹŃĆéÕÉīµŚė×╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”Õ╝ĆÕłøõ║å(ji©Żn)ŌĆ?/span>õĖŁĶź┐Ķ׏µ▒ćŃĆüÕÅżõ╗ŖĶ»ÅķĆÜŃĆüµ¢ćńÉåµĖŚķĆ?span lang="EN-US">ŌĆ?/span>ńÜäÕŖ×ÕŁ”ķŻÄµĀ╣{ĆéÕø×ķ”?span lang="EN-US">110ÕżÜÕ╣┤ÕÅæÕ▒ĢÕÄåń©ŗÕQīµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”õĖŹµ¢ŁÕÉĖŠUø_øĮķÖģķĪČ׫¢Õż¦ÕŁ”õØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ÅŃĆéńŠÄÕøĮńÜäÕłøµ¢░Õ×ŗÕż¦ÕŁ”ŃĆüÕ»dÕøĮńÜäńĀöń®ČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”ŃĆüĶŗ▒ÕøĮńÜäµ¢ćńÉåõ╣”ķÖóÕÆīĶŗÅĶüöńÜäĶüīõĖÜÕ×ŗÕż¦ÕŁ”’╝īńø«ÕēŹÕ£©µĖģÕŹÄńÜäÕŖ×ÕŁ”ńÉåÕ┐ĄŃĆüÕŖ×ÕŁ”ķŻÄµĀ╣{ĆüµĢÖÕŁ”ÕŹĢõĮŹÕÆī┐UæńĀöśqćń©ŗõĖŁÕØćµ£ēÕæłńÄ░ŃĆéõĮåķĢ┐µ£¤õ╗źµØźÕQīÕøĀõĖ║ń╝║׫æÕ»╣ÕÉäń▒╗Õż¦ÕŁ”õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅńÜäńÉåĶ«°ÖäēŠl£µĘ▒Õ▒éµÄóĶ«©õĖÄÕłåµ×ÉÕQīÕ»╣ÕģČõ╝śÕŖŻõ╣ŗÕżäõ╣¤Š~▐Z╣ÅńÉåµĆ¦ńÜäÕ«ĪµģÄÕÆīÕÅŹµĆØ’╝īõĮ┐ÕŠŚÕÉäń¦Źõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝Åõ╣ŗķŚ┤µś»Õē▓ĶŻéĶĆīķØ׊l¤õĖĆńÜä’╝īõ╣¤õĖŹĶāĮÕŠłÕźĮÕ£░Ķ׏ķĆÜÕÆīµ£ŹÕŖĪõ║ĵĖģÕŹÄµĢ┤õĮōõØhµēŹÕ¤╣Õģ└LłśńĢźŃĆéµ£ēķē┤õ║ĵŁż’╝īµłæõ╗¼µēĵĀ╣õ║ĵĖģÕŹÄÕģĘõĮōńÜäµĢÖĶé▓Õ¤╣Õģ╗Õ«×ĶĘĄÕQīÕ»╣õĖŹÕÉīńÜäÕż¦ÕŁ”õØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝Åń╗Öõ║łµē╣ÕłżµĆ¦µĆØĶĆāÕÆīńÉåµĆ¦ÕƤķē┤ÕQīµ£ĆŠlłÕ£©ń½ŗĶā÷µ£¼Õ£¤Õ«×ĶĘĄŃĆüµöŠń£╝ÕøĮķÖģńÜäÕ¤║ńĪĆõĖŖµÅÉÕć║Õģʵ£ēõĖŁÕøĮńē╣ĶēīėĆüµĖģÕŹÄķŻÄµĀ╝ńÜäĮCŠõ╝Ü(x©¼)õĖųM╣ēÕż¦ÕŁ”ńÜäµ¢░Õ×ŗõØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ŵܩµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ÕŁ”ń¦æÕĖāÕ▒ĆÕÆīõØhµēŹÕ¤╣Õģ└LłśńĢźµ©ĪÕ×ŗŃĆé’╝łĶ¦üÕøŠ2ÕQ?/span>

ÕQłõĖĆÕQēÕ»╣Õ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æµ£¼ń¦æńö¤Õ╝ĆÕ▒ĢÕŁ”µ£»õžō(f©┤)Õ»╝ÕÉæŃĆüķĆÜĶ»åµĢÖĶé▓õĖ║Õ¤║ń¤│ńÜäÕŁ”ń¦æµĢÖĶé▓

õ╗ĵĢ┤õĮōõĖŖń£ŗ’╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”Õ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æńÜäµ£¼┐Uæńö¤Õ¤╣Õģ╗Õ║öÕƤķē┤µ¢ćńÉåÕŁ”ķÖóńÜäõØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝Å’╝īÕģČń╗ōµ×äĶ░āµĢ┤µ¢╣ÕÉæµś»õ╗źÕŁ”┐Uæõžō(f©┤)Õ¤║ńĪĆÕQīÕ╝║Õī¢ķĆÜĶ»åµĢÖĶé▓ÕÆīÕ«ĮÕÅŻÕŠäÕŁ”ń¦æµĢÖĶé▓ŃĆéÕ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æµēƵČļŖø¢ńÜäÕŁ”┐UæõĖōõĖÜÕģ▒ÕÉīńÜäµĀćÕ┐Śµś»õ╗źńÉåÕŁ”ŃĆüõØhµ¢ćÕÆīĮCŠõ╝Ü(x©¼)Į{ēÕ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗õĖ║µĀĖÕ┐?j©®)õōQÕŖĪŃĆéÕ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æµ£¼ń¦æµĢÖĶé▓ķśČµ«ĄõĖŹõ╗źÕ¤╣Õģ╗õĖ║µ£¬µØźĶüīõĖÜÕüÜÕćåÕżćńÜäõĖōõĖܵŖƵ£»õØhµēŹõžō(f©┤)ńø«ńÜäŃĆéõĖƵ¢ÜwØóÕQīÕ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æµ£¼ĶĒnõĖŹµś»õ╗źÕĖé(j©¼ng)Õ£║ÕÆīÕ«×ĶĘĄõĖ║ÕÅ¢ÕÉæŃĆéÕÅ”õĖƵ¢ÜwØóÕQīõĖŹĶ░ŗÕģ©Õ▒ĆĶĆģ’╝īõĖŹĶā÷õ╗źĶ░ŗõĖĆķÜģ’╝īśqÖµś»õĖōÕÆīÕŹÜńÜäĶŠ®Ķ»üµ│Ģ’╝īÕŹÜĶ¦éĶĆīń║”ÕÅ¢’╝īÕÄÜń¦»ĶĆīĶ¢äÕÅæŃĆéÕ»╣õ║ĵ£¼┐Uæńö¤ĶĆīĶ©ĆÕQīÕ”éµ×£Ķ┐浌®Õ░å׫ܵ£¬Õ«ÜÕ×ŗŃĆüÕģʵ£ēõĖŹ╝ŗ«Õ«ÜµĆ¦ńÜäÕŁ”ńö¤µĪåķÖÉÕ£©ÕģĘõĮōńÜäÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜõ╣ŗõĖŁÕQīµīēńģ¦µŚóÕ«ÜńÜäµ¢╣ÕÉæµ¢Įõ╗źõĖōõĖܵĢÖĶé▓ÕQīķÜŠÕģŹõ╝Ü(x©¼)Õż▒ÕÄ╗õĖ¬µĆ¦ŃĆüÕżÜÕģāÕÅæÕ▒ĢńÜäÕÅ»ĶāĮµĆ¦ÕÆīÕ▒×õ║Ä“q┤ĶĮ╗õ║║ńÜäÕłøķĆĀÕŖøŃĆéÕŲłõĖö’╝īĶ«®Õ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æńÜäÕŁ”ńö¤µŚ®µŚ®µēÄÕģźµ¤ÉõĖĆÕģĘõĮōńÜäÕŁ”┐UæõĖōõĖÜķóåÕ¤¤’╝īÕ«ęÄ(gu©®)śōÕ£©Õ░ܵ£¬ĶÄĘń¤źÕŁ”┐Uæń¤źĶ»åńÜäÕģ©Ķ▓īõ╣ŗµŚČÕQīķÖĘÕģźÕ»╣ÕŁ”ń¦æń¤źĶ»åńŗŁķÜśńÉåĶ¦ŻÕQīÕ░åĶć¬ÕĘ▒╝øüķöóÕ£©ÕŁ”┐UæõĖōõĖÜÕåģńÜäõĖĆ׫ŵ¢╣Õż®Õ£░õ╣ŗõĖŁÕQīĶĆīķÜŠµŗźµ£ēÕ»╣ÕŁ”µ£»ńĀöĮIČĶć│Õģ│ķćŹĶ”üńÜäĶ¦åķćÄŃĆéµ▓Īµ£ēÕ£©“q┐µ│øµČēńīÄńÜäÕēŹµÅÉõĖŗÕĮóµłÉńŗ¼Õł░ńÜäÕłżµ¢ŁÕŖøŃĆüÕōüÕæø_Æīķē┤ĶĄÅÕŖø’╝īÕ«ęÄ(gu©®)śōķÖĘÕģźńŗŁķÜśÕÆīÕüÅķóć’╝īµŚóõĖŹń¤źķüōÕģȵŚČÕ£©ÕŁ”┐UæõĖōõĖÜÕ£░ÕøŠõĖŁµēĆÕżäńÜäõĮŹńĮ«ÕQīõ╣¤ķÜŠõ╗źµäÅĶ»åÕł░Ķć¬Ēw½ńÜäÕ▒ĆķÖÉ’╝īµø┤ķüæĶ«║ÕģĘÕżćÕ╝ĆÕ▒ĢĶĘ©ÕŁ”ń¦æÕŁ”õ╣Ā(f©żn)ÕÆīńĀöĮIČńÜäÕ¤║ńĪĆÕÆīµäÅĶ»åŃĆ?/span>

µłæÕøĮńÄŅC╗ŻÕż¦ÕŁ”õ╣”ķÖóÕłČµ£ēõĖżõĖ¬µ║ÉÕż┤ÕQīÕłåÕł½õžō(f©┤)õĖŁÕøĮõ╝Āń╗¤õ╣”ķÖóÕłČÕÆīŗŲ¦ńŠÄķ½śµĀĪńÜäõĮÅÕ«┐ÕŁ”ķÖóÕłČŃĆ鵳æÕøĮõ╝ĀŠl¤ńÜäõ╣”ķÖóÕłČµē┐µŗģĶ«▓ÕŁ”ŃĆüńĀöĮIČŃĆüĶæŚõ╣”ÕÆīĶŚÅõ╣”Į{ēÕżÜķćŹÕŖ¤ĶāĮ’╝īÕŠĘõĖÜÕģķg┐«ŃĆüÕŁ”µ£»Ķć¬ńö▒ŃĆüÕĖłńö¤Õģ▒ÕżäŃĆüµĢÖÕŁ”ńøĖķĢ┐ńŁēµś»õ╣”ķÖóń▓Š╝£×ńÜäķćŹĶ”üÕåģµČĄÕQīĶāĪķĆéÕ£©ŃĆŖõ╣”ķÖóÕłČÕÅ▓ńĢźŃĆŗõĖŁ×«åÕģȵÅÉńé╝õĖ▐Z╗ŻĶĪ©µŚČõ╗Żń▓Š╝£×ŃĆüĶ«▓ÕŁ”õĖÄĶ««µö┐õ╗źÕÅŖ(qi©óng)Ķć¬õ┐«õĖÄńĀöĮIČõĖēõĖ¬ķā©ÕłåŃĆ鵳æÕøĮõ╝ĀŠl¤õ╣”ķÖóńÜäµ¢ćÕī¢õ╝Āń╗¤ÕÆīń▓Š╝£×ÕåģµĀĖµ£ēÕģȵŚ║ńøøńÜäńö¤ÕæĮÕŖø’╝īÕŹāńÖŠ“q┤µØźÕQīõ╣”ķÖóń▓Š╝£×Õ¦ŗŠlłõĖŹŠlØÕ”éŠ~ĢŃĆéÕøĀµŁż’╝īńÉåĶ«║õĖŖĶ»┤ÕQīńÄ░õ╗Żõ╣”ķÖóÕłČµē┐ĶóŁõ║?ji©Żn)µłæÕøĮõ╝ĀŠl¤õ╣”ķÖóÕłČńÜäÕÉŹ┐U░ÕŲłÕżŹÕĮÆķā©ÕłåŠ_äĪź×ÕåģµČĄŃĆéĶĆīõ╗ÄÕ»╣Ķŗ▒ŃĆüńŠÄŃĆüÕ»dÕÆīĶŗÅĶüöķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓ÕģĖÕ×ŗµ©ĪÕ╝ÅńÜäÕłåµ×ÉÕÉÄÕÅ»õ╗źÕÅæńÄÄ═╝īõ╗źĶŗ▒ÕøĮõžō(f©┤)õ╗ŻĶĪ©ńÜäµ£¼┐Uæńö¤µĢÖĶé▓Ķ«żõžō(f©┤)ÕģČĶüīĶ┤Żµś»Õ»╣ÕŁ”ńö¤Õ╝ĆÕ▒ĢÕŹÜķøģµĢÖĶéīėĆüĶć¬ńö▒µĢÖĶé▓ÕÆīķüōÕ»dµĢÖĶé▓ÕQīĶĆīõĖŹµś»õĖōõĖÜĶ«ŁŠlāŃĆéĶŗ▒ÕøĮõžō(f©┤)ÕŁ”µ£»ĶĆīÕŁ”µ£»ńÜäÕŁ”µ£»µ░øÕø┤õ╣¤µö»µīüµ£¼┐Uæńö¤┐U»µ×üÕ╝ĆÕ▒ĢÕ¤║õ║ÄÕģ┤ŁæŻńÜä┐UæÕŁ”ńĀöń®ČŃĆéÕ£©śqÖµ¢╣ķØó’╝īŠ¤ÄÕøĮńÜäķ½śµĀĪõ╣¤Õż¦µŖĄÕ”鵣żŃĆéńŠÄÕøĮńÜäÖÕČÕ░¢ńĀöń®ČÕ×ŗÕż¦ÕŁ”µ£¼┐Uæńö¤Õż¦ÕżÜķøåõĖŁÕ£©õ╗źÕ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æõĖ▐ZĖ╗ńÜäµ¢ćńÉåÕŁ”ķÖó’╝īÕŬµ£ē׫æķćÅńÜäÕ║öńö©ÕŁ”┐Uæµŗøµöȵ£¼┐Uæńö¤ŃĆéĶ┐Öõ║øµ¢ćńÉåÕŁ”ķÖó’╝īķĆÜĶ┐ćÕ╝ĆÕ▒ĢķĆÜĶ»åµĢÖĶé▓ÕQīĶć┤ÕŖøõ║ÄÕŁ”ńö¤ńÜäÕōüĶ┤©µÅÉÕŹćÕÆīõ║║µĀ╝ÕĪæķĆĀ’╝ī׫åÕŁ”ńö¤Õ¤╣Õģ└LłÉõĖ║µ£ēķüōÕ»dÕÆīĶ┤Żõ╗└Lä¤ńÜäńżŠõ╝?x©¼)ń▓ŠĶŗ▒ŃĆ?/span>

µĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”Õ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æńÜäµ£¼┐Uæńö¤ķśČµ«Ąõ╣¤Õ║öĮHüÕć║Õ»╣õØhµĆ¦µ£¼Ēw½ńÜäÕī¢Ķé▓ÕQīķĆÜĶ┐ćõĖ║ÕŁ”ńö¤µÅÉõŠøµø┤Õ«ĮńÜäÕÅŻÕŠäŃĆüµø┤ÕÄÜńÜäÕ¤║ńĪĆŃĆüµø┤Õģ©ķØóńÜäĶ»ŠĮEŗÕÆīµø┤õĖ░Õ»īńÜäÕŁ”õ╣Ā(f©żn)õĮōķ¬īńÜäµĢÖĶéįī╝īõĮ┐ÕŁ”ńö¤µłÉķĢ┐õžō(f©┤)õ║║µĀ╝ÕüźÕģ©ŃĆüÕōüÕŠĘķ½ś×«ÜŃĆüÕģ©ķØóÕÅæÕ▒ĢńÜäŌĆ£µĢ┤Õģ©õØhŌĆØŃĆéÕ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æÕ║öÕĮōµĀ?w©©i)ń½ŗśqÖµĀĘńÜäńÉåÕ┐Ą’╝īÕŹ│õĖŹµś»Õ░åÕŁ”ńö¤Õ¤╣Õģ╗µłÉÕĘźÕģõhƦńÜäŌĆ£ÕÖ©ŌĆØ’╝īĶĆīĶ”üµŖōõĮŵø┤µ£¼µ║ÉńÜäŌĆ£ķüōŌĆØŃĆéĶ┐Öķ£ĆĶ”üÕŁ”µĀĪÕ£©µ£¼ń¦æńö¤ńÜäÕ¤╣Õģ╗õĖŖµīüŠlŁµÄ©ÕŖ©ķĆÜĶ»åµĢÖĶé▓ÕQīÕŲł×«åķĆÜĶ»åµĢÖĶé▓Š_äĪź×ŠpģÕÉłÕłŅCĖōõĖܵĢÖĶé▓õĖŁŃĆéĶ┐ÖķćīńÜäķĆÜĶ»åµĢÖĶé▓õĖŹõ╗ģõ╗ģµś»Õ╝ĆĶ«æųćĀķŚ©ķĆÜĶ»åĶ»äĪ©ŗÕQīõĮ£õĖ▐ZĖōõĖÜĶ»ŠĮEŗÕŁ”õ╣?f©żn)ńÜäŌĆ£Ķ░āÕæø_ōüŌĆØ’╝īĶĆīµś»õĖĆ┐UŹń╗Åśqćń│╗Šl¤Õ«ēµÄÆńÜäŃĆüķ½śĶ┤©ķćÅńÜäķĆÜĶ»åĶ»äĪ©ŗõĮōń│╗ÕQīÕģȵīćÕÉæķ½śķśČĶāĮÕŖøńÜäÕ¤╣Õģ╗’╝īõ╗źÕÅŖ(qi©óng)Š_äĪź×ńÜäµČĄÕģģRĆéĶ┐ÖķćīńÜäķĆÜĶ»åµĢÖĶé▓õĖŹõ╗ģõ╗ģµś»Õ¤╣Õģ╗ÕŁ”ńö¤Õ£©µ£ēńö¤õ╣ŗ“q┤ÕüÜõĖĆõĖ¬ÕÉłµĀ╝ńÜäÕģ¼µ░æÕQīĶĆīõĖöĶ”üĶ«®ÕŁ”ńö¤ÕģĘÕżćõ╝Āµē┐µ░æµŚÅµ¢ćÕī¢ŃĆüĶ┐׵ğõĖ¢ńĢīµ¢ćµśÄŃĆüõĖÄĶć¬ńäČÕÆīĶ░ÉÕģ▐qö¤ńÜäµäÅĶ»åÕÆīĶāĮÕŖøÕQīõ╣¤×«▒µś»Ķ”üĶČģŁæŖÕŖ¤Õł®µĆ¦ŃĆéÕÅ»õ╗źń¦»µ×üÕÅæµīźĶĄäµ║Éõ╝śÕŖ┐ÕÆīµ¢ćÕī¢Ķé▓õØhÕŖ¤ĶāĮÕQīńåÅķÖČÕŁ”ńö¤µÜ鵌ȵöŠõĖŗÕŖ¤Õł®Õ┐ā(j©®)ÕQīĶĄ░Õć║ķĆķg╗äńÜäÕ▒ģÕ«żÕÆīńŗŁń¬ä(ji©Żng)ńÜäÕŁ”┐UæõĖōõĖÜ’╝īĶĄ░Õć║Ķó½ķ½śÕóÖÕīģÕø┤ńÜäµĀĪÕøŁÕQīĶĄ░śqøķ▓£ŗz╚ØÜäĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕQīńö©µē╣ÕłżńÜäĶ¦åĶ¦ÆÕÄ╗µĆØĶĆā’╝īńö©µĖ®µāģńÜäÕ┐?j©®)ÕÄ╗µä¤µé(zh©©n)¤ÕQīÕģ│µ│©ńżŠõ╝?x©¼)ńÄ░Õ«×ÕÆīµÖ«ńĮŚÕż¦õ╝ŚÕQīÕģ│Õ┐?j©®)õØhõĖÄĶć¬ńäČńÜäÕģ│ń│╗ÕQīÕģ│Õ┐?j©®)ÕÄåÕÅ▓ÕÆīµ£¬µØźŃĆéÕĮōńä?d©░ng)×╝īśqÖÕŲłõĖŹµś»Ķ»▀_(d©ó)╝īÕ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æÕ«īÕģ©õĖŹĶ”üõĖōõĖܵĢÖĶé▓ÕQīĶĆīµś»µ×äÕŠÅŌĆ£ķĆÜĶ»åµĢÖĶé▓+õĖōõĖܵĢÖĶé▓ŌĆ?/span>ńÜäĶé▓õ║║µ©ĪÕ╝Å’╝īÕ£©ķ½ś“q┤ń±öķśČµ«ĄÕQīÕŁ”ńö¤Õ║öÕĮōķĆéÕĮōµÄźĶ¦”õĖōõĖÜķóåÕ¤¤ÕQīķĆÜĶ┐ćõĖōõĖÜĶ»äĪ©ŗÕÆīµ£¼┐Uæńö¤┐UæńĀöÕQīÕĖ«ÕŖ®ÕŁ”ńö¤Õ»╣µēĆÕŁ”ńÜäÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜķóåÕ¤¤ÕĮóµłÉõĖĆõ║øÕ¤║µ£¼ńÜäĶ«żĶ»åÕÆīńÉåĶ¦Ż’╝īõ║?ji©Żn)Ķ¦ŻÕ¤║µ£¼ńÜäÕŁ”┐UæĶīāÕ╝Å’╝īŗ╚ĆÕÅæõ╗¢õ╗¼Õ»╣ÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜńÜäÕ┐ŚŁæŻŃĆüµ▒éń¤źµ¼▓ÕQīÕ┼×µłÉÕ¤║µ£¼ńÜäÕŁ”ń¦æÕłżµ¢ŁÕŖø’╝ī“qČÕłØµŁźĶ┐Éńö©õĖōõĖÜń¤źĶ»å’╝īõĖ║ńĀöĮIČńö¤ķśČµ«ĄńÜäÕŁ”õ╣?f©żn)ÕÆī┐UæńĀöµēōõĖŗµēÄÕ«×Õ¤║ńĪĆŃĆéµ£ĆŠlł’╝īµ£¼ń¦æķśČµ«ĄµēĆÕ¤╣Õģ╗ńÜäõĖŹµś»Ķó½µŖƵ£»ńÉåµĆ¦ÕÆīÕĘźÕģĘńÉåµĆ¦µēĆõĖšd«░ńÜäõØhÕQīĶĆīµś»Õ£©õĖŹÕÉīÕŁ”┐Uæń¤źĶ»åµēƵ▒ćĶüÜńÜäµōvŗzŗõĖŁńĢģµĖĖÕQīÕ┼×µłÉĶć¬ÕĘ▒Õ»╣ķŚ«ķóśńÜäĶ«żń¤źµ¢╣Õ╝ÅÕÆīµĆØń╗┤µ¢╣Õ╝ÅÕQīÕ┼×µłÉÕ»╣Ķć¬ńäČńĢīÕÆīõ║║ń▒╗ĮCŠõ╝Ü(x©¼)ńÜäÕ¤║µ£¼Ķ«żĶ»å’╝īÕĮóµłÉÕ»╣Ķ欵łæÕÆīõ╗¢õØhÕģ│ń│╗ńÜäÕō▓ÕŁ”µĆØĶĆāńÜäõ║║µēŹÕQīõ╗ÄĶĆīĶāĮÕż¤Ķé®Ķ┤¤Ķōvµ░æµŚÅķćŹõōQŃĆ?/span>

ÕQłõ║īÕQēÕ»╣Õ║öńö©ÕŁ”ń¦æµ£¼ń¦æńö¤Õ╝ĆÕ▒Ģõ╗źõĖōõĖÜõĖ║ÕÅ¢ÕÉæńÜäõĖōõĖܵĢÖĶé▓

׫Įń«ĪÕ”éÕēŹµ¢ćµēĆśqÄ═╝īĶŗ▒ÕøĮńÜäÕŹōŁæŖńĀöĮIČÕ×ŗķ½śµĀĪÕ£©µ£¼┐UæõØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĖŖÕØܵīüõĖ║ÕŁ”µ£»ĶĆīÕŁ”µ£»ńÜäńÉåÕ┐ĄÕQīĶĆīńŠÄÕøĮńÜäÖÕČÕ░¢ńĀöń®ČÕ×ŗķ½śµĀĪķØóÕÉæµ£¼┐Uæńö¤Õ╝ĆĶ«äĪÜäÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜÕżÜõžō(f©┤)Ķć¬ńäČ┐UæÕŁ”ŃĆüńżŠõ╝?x©¼)ń¦æÕŁ”ÕÆīõ║║µ¢ćĮ{ē’╝īõĮåµłæÕøĮÕż¦ÕŁ”ńÜäµāģÕåĄõĖĵŁżÕżÜµ£ēõĖŹÕÉīŃĆ?span lang="EN-US">20õĖ¢ń║¬50“q┤õ╗ŻķÖóń│╗Ķ░āµĢ┤µŚė×╝īµłæÕøĮķ½śńŁēµĢÖĶé▓µīēńģ¦ĶŗÅĶüöµ©ĪÕ╝ÅśqøĶĪīµöÜwĆĀ’╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ńÜäµ¢ćŃĆüµ│ĢŃĆüńÉåÕŁ”ķÖóĶó½ÕŲłÕģźÕīŚõ║¼Õż¦ÕŁ”’╝īĶĆīÕģČõ╗ģõ┐ØńĢÖõ║å(ji©Żn)ÕĘźÕŁ”ķÖó’╝īµĖģÕŹÄõ╣¤ÕøĀµŁżĶó½Õ«ÜõĮŹõĖ║ÕżÜ┐UæµĆ¦ÕĘźõĖÜÕż¦ÕŁ”ŃĆéÕÅæÕ▒ĢÕĘź┐UæõĖōõĖÜ’╝īÕ¤╣Õģ╗ÕŹōĶČŖÕĘźń©ŗÕĖł’╝īµś»µĖģÕŹÄńÜäõ╝Āń╗¤ÕÆīńē╣Ķēįī╝īśqÖµś»µłæõ╗¼µĆØĶĆāÕŁ”┐UæõĖōõĖÜÕĖāÕ▒ƵēĆõĖŹĶāĮÕ┐ĮĶ¦åńÜäŃĆéķÜÅńØĆÕĮōÕēŹµłæÕøĮµŁŻÕ£©ŠlÅÕÄåõ╗ÄõØhÕÅŻń║óÕł®ÕÉæÕĘźń©ŗÕĖłń║óÕł®ĶØ{ÕÅśńÜäÕģ│ķö«µŚČµ£¤ÕQīÕ”éõĮĢÕ¤╣ÕģųMĖƵē╣Õģʵ£ēÕłøµ¢░ĶāĮÕŖøÕÆīÕ«×ĶĘĄĶāĮÕŖøńÜäÕŹōŁæŖÕĘźĮEŗõØhµēŹ’╝īÕ┐ģńäȵś»ķ½śń½»ÕłČķĆĀõĖÜÕÆīń¦æµŖĆĶĪīõĖÜĶĮ¼Õ×ŗÕŹćń±öńÜäÕģ│ķö«õĖĆńÄ»ŃĆéÕÉīµŚė×╝īÕĮōÕēŹµłæÕøĮõ╝ŚÕżÜÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜńÜäÕÅæÕ▒ĢĶ┐śķØóõÅ═(f©┤)õĖĆŠpšdłŚŌĆ£ÕŹĪĶä¢ÕŁÉŌĆØķŚ«ķóś’╝īõĖĆõ║øń╗Åŗ╣ÄńżŠõ╝?x©¼)ÕÅæÕ▒ĢķćŹńéÜwóåÕ¤¤µĆźķ£ĆÕ£©ÕŁ”┐UæõĖōõĖÜÕŠÅĶ«æųÆīõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗õĖŖÕÅ¢ÕŠŚń¬üńĀ▀_(d©ó)╝īÕ”éõ┐Īµü»ŃĆüÕĘźĮEŗŃĆüµØɵ¢ÖńŁēÕQīĶ”üµ▒éķ½śµĀĪĶāĮÕż¤ń×äÕćåń¦æµŖĆÕēŹµ▓┐ÕÆīÕģ│ķö«ķóåÕ¤¤’╝īÕó×Õ╝║ÕŁ”µĀĪÕÆīÕŁ”┐UæõĖōõĖܵ£ŹÕŖĪÕøĮÕ«ČµłśńĢźńÜäĶāĮÕŖøŃĆ鵣żÕż¢’╝īõĖÄńŠÄÕøĮńĀöĮIČÕ×ŗķ½śµĀĪńÜäĶüīõĖÜÕŁ”ķÖóõĖ╗Ķ”üµŗøµöČńĀöĮIČńö¤ÕQīĶĆīµ×ü׫æµŗøµöȵ£¼┐Uæńö¤õĖŹÕÉīÕQīµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ń╗ØÕż¦ÕżÜµĢŅCĖÄŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÅæÕ▒ĢĶüöń│╗ń┤¦Õ»åńÜäÕŁ”┐UæõĖōõĖÜķāĮĶ┤¤µ£ēÕ¤╣Õģ╗µ£¼ń¦æńö¤ńÜäõ╗šdŖĪÕQīµł¢ĶĆģµ£ŹÕŖĪõ║Äõ╣”ķÖóµ£¼ń¦æńö¤Õ¤╣ÕģģRĆ?/span>

ÕøĀµŁżÕQīń╗ōÕÉłµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”õ╝ĀŠl¤ńÜäõ╝śÕŖ┐ÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜÕĖāÕ▒ĆÕQīķÖżõ║?ji©Żn)Õ»╣Õ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æķóåÕ¤¤ńÜäÕŁ”ńö¤Õ╝ĆÕ▒Ģõ╗źÕŁ”ń¦æõĖ▐ZĖ╗Õ»╝ńÜäµĢÖĶé▓ÕQīÕ£©ÕøĮµ░æŠlŵĄÄÕÅæÕ▒ĢķóåÕ¤¤ÕÆīÕøĮķś▓Õ«ēÕģ©ķóåÕ¤¤Õģʵ£ēµłśńĢźµĆ¦Õ£░õĮŹ’╝īõ╗źÕÅŖ(qi©óng)ŠlŵĄÄĮÄĪńÉåŃĆüµ│ĢÕŁ”ńŁēķØóÕÉæĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÆīÕĖé(j©¼ng)Õ£║ńÜäÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜÕQīÕ║öÕ»╣õ╗¢õ╗¼µ¢Įõ╗źŌĆ£ÕŁ”┐UæÕż¦Šc?span lang="EN-US">+õĖōõĖܵĢÖĶé▓ŌĆ?/span>ńøĖń╗ōÕÉłńÜäõĖōõĖܵĢÖĶé▓ŃĆéĶ┐Öµś»ńö▒õ║ÄÕĘź┐UæÕÆīÕģČõ╗¢Õ║öńö©ŠcšdŁ”┐UæõĖōõĖÜõĖÄõ║¦õĖÜŃĆüõ╝üõĖÜŃĆüĶĪīõĖÜÕÆīÕĖ?j©¼ng)Õ£║µĘ▒Õ║”Ķ׏ÕÉłÕQīĶĪĪķćÅÕģČõ╗ĘÕĆ╝ńÜäķćŹĶ”üµĀćÕćåµś»Ķ¦ŻÕåø_«×ķÖģÕĘźĮEŗķŚ«ķóśõ╗źÕÅ?qi©óng)ńø┤µÄźµ£ŹÕŖĪõ║ÄŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÅæÕ▒ĢńÜäĶāĮÕŖøŃĆéĶ┐Öõ║øÕ║öńö©ÕŁ”┐UæńÜäÕŁ”ńö¤ÕQīõĖĆķā©ÕłåÕ£©µ£¼┐Uæµ»ĢõĖÜÕÉÄ׫åńø┤µÄźĶ┐øÕģźõ±öõĖÜńĢīÕÆīõ╝üõĖÜńĢīÕQīÕÅ”õĖĆõ║øń涊lŁÕŹćÕŁ”’╝īõĖōõĖÜÕŁ”õĮŹÕÆīÕŁ”µ£»ÕŁ”õĮŹÕŲłķćŹŃĆéÕ”éµ×£õ╗¢õ╗¼õ╣¤Õ╝ĆÕ▒Ģõ╗źÕŁ”ń¦æõĖ║Õ»╝ÕÉæńÜäµ£¼ń¦æµĢÖĶé▓ÕQīÕ░▒õĖŹĶā÷õ╗źõžō(f©┤)õ║¦õĖÜńĢīÕÆīõ╝üõĖÜńĢīµÅÉõŠøĶāĮÕż¤ńø┤µÄźÕ║öńö©ńÜäõĖōõĖÜÕ×ŗµ£¼┐UæõØhµēŹŃĆéÕÅ”Õż¢ÕĆ╝ÕŠŚõĖƵÅÉńÜ䵜»Ķć┤ÕŖøõ║ÄÕ¤╣Õģ╗Õģ©ńÉāÖÕČÕ░¢ÕĘźń¦æÕłøµ¢░õ║║µēŹńÜäõžō(f©┤)Õģłõ╣”ķÖó’╝īÕģČÕŲłķØ×Õ▒ĆķÖÉõ║ÄÕ»╣õĖōõĖܵŖƵ£»õØhµēŹńÜäÕ¤╣Õģ╗ÕQīĶĆīµś»Õ¤▐Z║ĵĖģÕŹÄÕĘźń¦æõ╗źÕÅŖ(qi©óng)ĶĘ©ÕŁ”┐Uæõ║żÕÅēõØhµēŹÕ¤╣Õģ╚ØÜäõ╝śÕŖ┐ÕQīÕ¤╣Õģ╚ØÉåÕĘźÕ¤║╝ŗƵēÄÕ«×ŃĆüõØhµ¢ćń┤ĀÕģųM╝ś┐UĆńÜäÕĘź┐Uæµŗö׫¢õØhµēŹŃĆ鵏óŁaĆõ╣ŗ’╝īõ╗źõĖōõĖÜõžō(f©┤)õĖšdÆīõ╗źÕŁ”┐Uæõžō(f©┤)õĖ╚ØÜäµ£¼ń¦æńö¤µĢÖĶé▓õĖŹµś»µēmµĖŁÕłåµśÄńÜäÕQīĶŗźĶ”üÕ¤╣ÕģšdĘź┐Uæµŗö׫¢Õłøµ¢ŅCØhµēŹ’╝īõ╗źõĖōõĖÜõžō(f©┤)õĖ╚ØÜäÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅÕŖ┐Õ┐ģõ╝?x©¼)µŗźµŖūā╗źÕŁ”ń¦æõĖ▐ZĖ╗ńÜäÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ÅŃĆ?/span>

Õ£©ÕģĘõĮōńÜäÕżŹÕÉłÕ×ŗŃĆüÕ║öńö©Õ×ŗµ£¼ń¦æńö¤Õ¤╣ÕģųMĖŖÕQīÕŁ”µĀĪÕ║öÕĮōµ▌ģÕÅ¢ĶŗÅĶüöńÜäÕ¤╣Õģ╗ŠlÅķ¬īÕQīń¬üÕć▐ZĖōõĖÜĶ«ŁŠlāńē╣ÕŠü’╝īÕ╝°Ö░ā┐UæńĀöÕÆīÕ«×ĶĘļŖøĖŠlōÕÉłÕQīÕ£©ńö¤õ±öÕ«×ĶĘĄõĖŁµÅÉÕŹćÕŁ”ńö¤Õ»╣õĖōõĖÜķóåÕ¤¤ńÜäķĆéÕ║öµĆ¦ÕÆīõĖōõĖÜĶāĮÕŖøŃĆéÕŁ”µĀĪÕÆīķÖóń│╗Õ║öķ╝ōÕŖ▒ÕŁ”ńö¤ÕÅéõĖÄĶüīõĖÜÕ«×õ╣?f©żn)’╝īÕ╝ĢÕ»╝ÕŁ”ńö¤Õø┤ń╗Ģõ╝üõĖÜÕ«×ķÖģķŚ«ķóśÕ╝ĆÕ▒ĢÕłøµ¢░Õ«×ĶĘĄ’╝īµÅÉÕŹćÕ▓ŚõĮŹĶā£õōQÕŖøŃĆéÕÉīµŚė×╝īÕŁ”µĀĪÕÆīķÖóŠpšd║ö┐U»µ×üµÄ©ÕŖ©õ║¦µĢÖÕŹÅÕÉīµ©ĪÕ╝ÅÕQīõ┐ā(j©®)śqøµĀĪõ╝üµĘ▒Õ║”ÕÉłõĮ£’╝īķĆÜĶ┐ćõ║¦ÕŁ”ńĀöĶüöÕÉłńŁēµ¢╣Õ╝ÅÕó×ÕŖĀõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ńÜäõĖ╗õĮō’╝īµē®ÕģģÕ¤╣Õģ╗ĶĄäµ║ÉÕQøµö»µīüĶĪīõĖÜķóåÕåøõ╝üõ║ŗõĖÜÕŹĢõĮŹÕÅéõĖÄõĖōõĖÜĶ«äĪĮ«ÕÆīõØhµēŹÕ¤╣Õģ└LĀćÕćåŃĆüÕ¤╣Õģ└L¢╣µĪłÕłČÕ«Üõ╗źÕÅ?qi©óng)ķśČīDē|ƦĶĆāµĀĖśqćń©ŗÕQīµÄ©śqøķ½śµĀĪõØhµēŹÕ¤╣Õģ└LĀćÕćåõĖÄĶĪīõĖܵĀćÕćåńøĖĶ׏ÕÉł’╝īµĢÖÕŁ”Õ«×ĶĘĄõĖÄńö¤õ║¦Õ«×ķÖģńøĖĶ׏ÕÉłÕQīõžō(f©┤)õĖōõĖÜõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µŖŖÕźĮĶ┤©ķćÅÕģ╗I╝øķĆÜĶ┐ćÕżÜń¦ŹķĆöÕŠäÕÉĖÕ╝ĢĮCŠõ╝Ü(x©¼)ķŠÖÕż┤õ╝üõĖÜÕŖøķćÅÕÅéõĖÄÕłŅCØhµēŹÕ¤╣Õģ╗Ķ┐ćĮEŗ’╝īõĖ▐ZØhµēŹÕ¤╣Õģ└LÅÉõŠøĶ»ŠĮEŗĶĄäµ║ÉÕÆīÕ«×ĶĘĄÕ¤║Õ£░ÕQīÕÉĖŠUīÖĪīõĖÜõ╝ś┐UĆõĖōõĖܵŖƵ£»õØhµēŹõĮ£õĖ║ÕŁ”ńö¤ńÜäÕ«×ĶĘĄÕ»╝ÕĖłÕÆīĶĪīõĖÜÕ»╝ÕĖł’╝īµł¢µŗģõ╗šdģ╝ĶüīµĢÖÕŁ”õØhÕæś’╝īÕŖĀÕ╝║õĖōõĖÜÕŁ”õĮŹńĀöń®Čńö¤ÕÅīÕ»╝ÕĖłķś¤õ╝ŹÕ╗°Ö«ŠŃĆéķ½śµĀĪÕÉīµŚČÕ║öÕĮōÕ░åõ╝üõĖÜķ£Ćµ▒éĶ׏ÕģźµĢÖĶé▓µĢÖÕŁ”ÕåģÕ«╣’╝īÕŖĀÕż¦õ║¦õĖÜÕÅæÕ▒ĢµĆźķ£Ćõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ÕŖøÕ║”ŃĆéķĆÜĶ┐ćśqÖµĀĘńÜäµ¢╣Õ╝Å’╝ī׫åÕŁ”ńö¤Õ¤╣Õģ└LłÉõĖ▐ZĖōõĖÜĶāĮÕŖøµēÄÕ«×ńÜäÕŹōĶČŖÕ║öńö©Õ×ŗõØhµēŹŃĆ?/span>

ÕQłõĖēÕQēÕ║öńö©ń▒╗ÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜÕÅ?qi©óng)ÕøĮÕ«ČÕģ│ķö«ķóåÕ¤¤Õ║öĮHüÕć║ķ½śµ░┤“q│õĖōõĖÜńĀöĮIČńö¤Õ¤╣Õģ╗

Õ»╣õ║ĵĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ĶĆīĶ©ĆÕQīńø«ÕēŹÕ£©µĀĪńĪĢÕŻ½ńö¤õ║║µĢ░õĖ?span lang="EN-US">21587õ║║’╝īÕģČõĖŁõĖōõĖÜÕŁ”õĮŹ╝ŗĢÕŻ½õĖ?span lang="EN-US">15276õ║║’╝īÕŹĀµ»ö70.1%ÕQøÕŹÜÕŻ½ńö¤õ║║µĢ░õĖ?span lang="EN-US">19375ÕQīõĖōõĖÜÕŁ”õĮŹõžō(f©┤)2619ÕQīÕŹĀµ»?span lang="EN-US">13.5%ŃĆéńö▒µŁżÕÅ»Ķ¦ü’╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ńĀöń®Čńö¤ńÜäµ×䵳ÉÕģõh£ēÕżÜÕģāµĆ¦’╝ī╝ŗĢÕŻ½ńĀöń®Čńö¤õĖŁõ╗źõĖōõĖÜÕŁ”õĮŹõžō(f©┤)õĖģRĆéõ╝ŚµēĆÕæ©ń¤źÕQīķÜÅńØĆŠlŵĄÄÕÅæÕ▒Ģµ¢╣Õ╝ÅńÜäĶØ{ÕÅś’╝īĶĪīõĖÜńĢīÕ»╣ķ½śÕ▒éŗŲĪõØhµēŹńÜäķ£Ćµ▒éķćŵöĆÕŹć’╝īÕłøµ¢░Õ×ŗŃĆüÕżŹÕÉłÕ×ŗŃĆüÕ║öńö©Õ×ŗõ║║µēŹµłÉõžō(f©┤)ÕÉäĶĪīÕÉäõĖÜńÜäÕģ▒ÕÉīĶ┐Įµ▒éŃĆéĶĆīńø«ÕēŹ’╝īÕŁ”µ£»ńĢīµ»Å“q┤ĶāĮÕż¤õžō(f©┤)╝ŗĢÕŹÜÕŻ½ńĀöĮIČńö¤µÅÉõŠøńÜäÕ▓ŚõĮŹÕó×ķćÅõĖÄńĀöń®Čńö¤ńÜäÕó×ķćÅõĖŹµłÉµ»öõŠŗÕQīńĀöĮIČńö¤µ»ĢõĖÜÕÉÄĶ┐øÕģźĶĪīõĖÜńĢī×«åµłÉõĖ║Õ┐ģńäČĶČŗÕŖčØĆéńäČĶĆī’╝īÕŁ”µ£»ńĢīÕÆīĶĪīõĖÜńĢīÕ»╣ńĀöń®Čńö¤ń¤źĶ»åµÄīµÅĪŃĆüµĀĖÕ┐?j©®)ĶāĮÕŖøń┤ĀÕģ╚ØŁēĶ”üµ▒éÕŁśÕ£©õĖĆÕ«ÜÕĘ«Õ╝é’╝īõ╝Āń╗¤õ╗źÕŁ”µ£»ĶāĮÕŖøÕ¤╣ÕģųMžō(f©┤)õĖ╚ØÜäńĀöń®Čńö¤µĢÖĶé▓Õ£©õĖ°ÖĪīõĖÜńĢīĶŠōķĆüõØhµēŹµ¢╣ķØóÕŁśÕ£©µśÄµśŠõĖŹŁæ¤ļĆéĶ┐ÖÕŠłÕż¦ĮEŗÕ║”õĖŖµś»ńöūā║ÄÕQīõ╝ĀŠl¤ńÜäńĀöń®Čńö¤Õ¤╣Õģšd»╣õĖōõĖܵĢÖĶé▓ÕÆīÕŁ”µ£»µĢÖĶé▓ńÜäŠcšd×ŗÕī║ÕłåõĖŹÕż¤µśÄńĪ«ÕQīõ║īĶĆģńÜäÕī║Õł½ķĆÜÕĖĖÕŬĶĪ©ńÄ░Õ£©µ£ĆŠlłÕŁ”õĮŹńÜäÕĘ«Õ╝éŃĆéµø┤µ£ēńöÜĶĆģ’╝īÕ»╣õĖōõĖÜÕŁ”õĮŹńÜäńĀöń®Čńö¤’╝īÕ┐ĮĶ¦åõ╗¢õ╗¼Õ«×ĶĘĄĶāĮÕŖøńÜäÕ¤╣Õģ╗’╝īĶ”üµ▒éõ╗¢õ╗¼ÕżÜĶ┐øÕ«×ķ¬īÕ«ż’╝īÕżÜÕÅéõĖÄń¦æńĀöķĪ╣ńø«’╝īĶĆīõĖŹµś»µŖŖµŚēÖŚ┤ńö©Õ£©Õ┐ģĶ”üńÜäĶĪīõĖÜÕ«×õ╣?f©żn)õĖŖÕQīÕ¤╣Õģ╗Ķ┐øÕģźÕĘźõĮ£Õ▓ŚõĮŹµēĆÕ┐ģÕżćńÜäõĖōõĖܵŖĆĶāĮŃĆéÕø║Õ«łńØĆÕż¦ÕŁ”ńÜäĶ▒ĪńēÖÕĪöÕ▒׵Ʀ’╝īÕ£©õĖōõĖÜõØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĖŖõ╗źķ½śµĀĪÕŹĢõĖĆõĖųMĮōõĖ▐ZĖ╗Õ»¹|╝īķŚŁķŚ©õĖŹń║│ĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕŖøķćÅÕÅéõĖÄÕŖ×ÕŁ”ÕQīÕøĀĶĆīõĖŹõ║?ji©Żn)Ķ¦ŻŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÅæÕ▒ĢÕ»╣õĖōõĖÜń╗ōµ×äńÜäķ£Ćµ▒éõ╗źÕÅ?qi©óng)ĶĪīõĖÜÕÅæÕ▒ĢÕ»╣õ║║µēŹõĖōõĖÜń┤ĀÕģ╗ÕÆīµŖĆĶāĮńÜäķ£Ćµ▒é’╝īÕ«ęÄ(gu©®)śōÕ»ŲDć┤õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ÕÆīńżŠõ╝?x©¼)ķ£Ćµ▒éńÜäķöÖõĮŹÕīÜwģŹńÜäķŚ«ķóśŃĆéÕøĀµŁż’╝īÕ£©ńĀöĮIČńö¤ńÜäÕ¤╣ÕģųMĖŖÕQīÕ║öÕĮōķććÕÅ¢µø┤õĖ║ÕżÜÕģāÕī¢ńÜäÕ¤╣Õģ╚ØÉåÕ┐Ą’╝īµĀęÄ(gu©®)Ź«õĖŹÕÉīńÜäÕŁ”┐UæõĖōõĖÜńē╣ÕŠü’╝īĶ«äĪ½ŗõĖŹÕÉīńÜäÕ¤╣Õģ╚Øø«µĀć’╝īķććÕÅ¢õĖŹÕÉīńÜäÕ¤╣Õģ╗Ķ¦äµĀ╝ÕÆīÕ¤╣Õģ╗ĶĘ»ÕŠäśqøĶĪīÕłåń▒╗Õ¤╣Õģ╗ŃĆ?/span>

ķ”¢ÕģłÕQīĶ”üĶĮ¼ÕÅśõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ńÉåÕ┐ĄÕQīµŁŻ╝ŗ«Ķ«żĶ»åõĖōõĖÜÕŁ”õĮŹńĀöĮIČńö¤Õ£©µÄ©ÕŖ©ń╗Åŗ╣ÄńżŠõ╝?x©¼)ÕÅæÕ▒Ģµ¢╣Õ╝ÅĶØ{Õ×ŗÕŹćŠU¦µ¢╣ķØóńÜäõ╗ĘÕĆķg╗źÕÅ?qi©óng)ÕŖĀÕ┐½Õ¤╣Õģ╗ķØóÕÉæĶüīõĖÜÕÆīÕ║öńö©ķóåÕ¤¤ńÜäķ½śµ░┤ÕŃ^õĖōõĖÜÕ║öńö©Õ×ŗńĀöĮIČńö¤µēĆÕģõh£ēńÜ䵳śńĢźµĆ¦µäÅõ╣ē’╝īÕż¦ÕŖøµÄ©Ķ┐øŌĆ£ÕŁ”µ£»µø┤ÕŁ”µ£»ŃĆüõĖōõĖܵø┤õĖōõĖÜŌĆØńÜäÕłåń▒╗Õ¤╣Õģ╗ÕÅæÕ▒ĢõĮōń│╗ŃĆ?/span>

Õģȵ¼ĪÕQīĶ”üµĘ▒Õī¢õĖōõĖÜÕŁ”õĮŹÕÆīÕŁ”µ£»ÕŁ”õĮŹÕłåŠc└Lŗøńö¤µö┐Į{¢ŃĆéÕģČõĖĆÕQīńĀöĮIČńö¤µŗøńö¤Šcšd×ŗÕÆīµŗøńö¤ÕÉŹķóØķģŹŠ|«õĖŖĶ”üµĀ╣µŹ«ÕŁ”┐UæõĖōõĖÜńē╣ÕŠüµØź╝ŗ«Õ«ÜŃĆéÕ»╣õ║ÄńżŠõ╝?x©¼)ķ£Ćµ▒éķćÅÕż¦’╝īõĖÄńżŠõ╝?x©¼)ŃĆüõ±öõĖÜÕÆīÕĖ?j©¼ng)Õ£║Ķüöń│╗ń┤¦Õ»åÕQīõ╗źÕ«×ĶĘĄÕÆīÕ║öńö©õžō(f©┤)Õ»╝ÕÉæńÜäÕŁ”┐UæõĖōõĖÜ’╝īńĀöń®Čńö¤µŗøńö¤Ķ«ĪÕłÆÕ║öÕÉæõĖōõĖÜÕŁ”õĮŹÕĆŠµ¢£ŃĆéÕģČõ║ī’╝īŠ_æųćåÕłåµ×ÉÕģ│ķö«ķóåÕ¤¤ķ½śÕ▒éŗŲĪõØhµēŹķ£Ćµ▒éń╝║ÕÅŻ’╝ī┐U»µ×üĶÉĮÕ«×ÕøĮÕ«ČÕģ│ķö«ķóåÕ¤¤µĆźķ£Ćķ½śÕ▒éŗŲĪõØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĖōÖÕęÄ(gu©®)ŗøńö¤Ķ«ĪÕłÆ’╝īÕüźÕģ©õĖÄń╗Åŗ╣ÄńżŠõ╝?x©¼)ÕÅæÕ▒ĢńøĖķĆéÕ║öńÜäńĀöĮIČńö¤µŗøńö¤Ķ«ĪÕłÆĶ░āĶŖéµ£║ÕłČÕQīµŗøńö¤Ķ«ĪÕłÆÕÅŖ(qi©óng)Õ¤╣Õģ╗ĶĄäµ║ÉķĆéÕĮōÕÉæÕģ│ķö«ÕŁ”┐UæÕÆīķćŹńé╣ķóåÕ¤¤õĖōõĖÜÕŁ”õĮŹÕĆŠµ¢£ÕQīõ╝śÕģłõ┐ØķÜ£Ķ┐Öõ║øÕŁ”┐UæõĖōõĖÜńÜäµŗøńö¤ÕÉŹķóØŃĆéÕģČõĖē’╝īÕ£©µŗøĶĆāõĖŁÕQīķććńö©µ£ēķÆłÕ»╣µĆ¦ńÜäµ¢╣Õ╝ÅÕÆīµēŗīDĄĶ┐øĶĪīõØhµēŹķĆēµŗöÕQīÕ»╣õ║ÄõĖōõĖÜÕ×ŗńĀöń®Čńö¤’╝īķćŹńé╣ĶĆāÕ»¤ÕŁ”ńö¤ńÜäõĖōõĖÜń┤ĀÕģšdÆīÕ«×ĶĘĄĶāĮÕŖøŃĆ?/span>

µ£ĆÕÉÄ’╝īÕ£©Õ¤╣Õģ╗Ķ┐ćĮEŗõĖŁÕQīÕ║öÕĮōÕƤķē┤Š¤ÄÕøĮńÜäõØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝Å’╝īõŠ¦ķćŹõ║ÄÕ¤╣Õģ╚ØĀöĮIČńö¤õĖ°ÖüīõĖÜõ╗źÕÅ?qi©óng)õž?f©┤)ÕøĮÕ«ČÕÆīńżŠõ╝?x©¼)ÕÅæÕ▒ĢÕüÜÕćåÕżćńÜäĶāĮÕŖøŃĆéĶ┐Ö׫▐p”üµ▒éńĀöĮIČńö¤Õ¤╣Õģ╗Õ£©ÕÜgŠlŁµ£¼┐Uæõ╗źõĖōõĖÜõĖ▐ZĖŁÕ┐?j©®)ńÜäõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅÕż¢’╝īÕŁ”µĀĪÕÆīķÖóŠp└LŚóĶ”üÕŖĀÕ╝▐ZĖōõĖÜÕŁ”ķÖóÕŠÅĶ«Š’╝īõ╣¤Ķ”üÕŖĀÕ╝║Õ╝ƵöŠĶ׏ÕÉłŃĆéń¼¼õĖĆķ½śµĀĪķ£ĆĶ”üń×äÕćåń¦æµŖĆÕēŹµ▓┐ÕÆīÕģ│ķö«ķóåÕ¤¤’╝īŠlōÕÉłÕŁ”µĀĪńÄ░µ£ēńÜäÕŁ”┐UæÕĖāÕ▒ĆÕQīµ£ēķĆēµŗ®ÕÆīõŠ¦ķćŹÕ£░ķćŹńé╣Õ╗°Ö«Šķā©ÕłåŌĆ£ķ½śŠ_æų░¢Š~║ŌĆØÕŁ”┐UæõĖōõĖÜ’╝īÕ”éń╗ōÕÉłµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”õ╝ĀŠl¤ńÜäÕĘźń¦æõ╝śÕŖ┐ÕQīķØóÕÉæÕøĮÕ«ēÖ£Ćµ▒é’╝ī┐U»µ×üÕ╗°Ö«ŠÕøĮÕ«ČÕŹōĶČŖÕĘźń©ŗÕĖłÕŁ”ķÖó’╝īµēÄի׵ĩĶ┐øõ╗źÕŹōŁæŖÕĘźĮEŗÕĖłõĖ▐Z╗ŻĶĪ©ńÜäõĖōõĖÜÕŁ”õĮŹńĀöń®Čńö¤µĢÖĶé▓µö╣ķØ®’╝īµÄóńā”(ch©│)ÕĮóµłÉÕŹōĶČŖÕĘźń©ŗÕĖłÕ¤╣Õģ╚ØÜäµĖģÕŹÄµ¢ęÄ(gu©®)ĪłÕQīÕ¤╣ÕģšdŹōŁæŖÕĘźĮEŗõØhµēŹŃĆéÕÉīµŚė×╝īÕ£©õ║żÕÅēÕŁ”┐Uæµ¢╣ķØóÕ»╗µēŠµ¢░ńÜäńö¤ķĢ┐ńé╣ÕQīõ╗źĶć¬ÕĘ▒ńŗ¼ńē╣ńÜäĶĄäµ║ÉÕÆīÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜõ╝śÕŖ┐ÕQīõŗ╔ńö©ĶČģÕĖĖĶ¦äńÜäµ¢╣µ│ĢķĆēµŗöÕÆīÕ¤╣ÕģųMĖƵēÜw½śÕ▒éµ¼Īń┤¦ń╝║õ║║µēŹÕQīõ╗ÄĶĆīÕ»╣ÕøĮÕ«ČÕÆīńżŠõ╝?x©¼)ńÜäķ£Ćµ▒éÕüÜÕć║ÕÅŹÕ║öŃĆéÕ£©śqÖµ¢╣ķØó’╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”śqæõ║ø“q┤ÕĘ▓ÕØܵīüķŚ«ķóśÕ»╝ÕÉæÕÆīķ£Ćµ▒éÕ»╝ÕÉæ’╝īńÄćÕģłµē┐µÄźÕøĮµ░æŠlŵĄÄÕÆīńżŠõ╝?x©¼)ÕÅæÕ▒ĢµĆźķ£ĆńÜäķćŹÕż¦µłśńĢźķā©Š|įī╝īÕłøĶ«Šõ║?ji©Żn)õĖƵēęÄ(gu©®)Ś©Õ£©ń¬üńĀ┤Õģ│ķö«µĀĖÕ┐?j©®)µŖƵ£»ÕŁ”ÕQłõ╣”ÕQēķÖóÕÆīńĀöĮIēÖÖóÕQīÕ”éķøåµłÉńö?sh©┤)ĶĄ\ÕŁ”ķÖóŃĆüõĖć┐UæÕģ¼Õģ▒ÕŹ½ńö¤õĖÄÕüźÕ║ĘÕŁ”ķÖóŃĆüńó│õĖŁÕÆīńĀöń®ČķÖóõ╗źÕÅ?qi©óng)õž?f©┤)Õģłõ╣”ķÖóńŁēŃĆéń¼¼õ║īĶ┐śÕ║öÕĮōĶć┤ÕŖøõ║ĵĩśqøń¦æµĢÖĶ׏ÕÉłŃĆüõ±öµĢÖĶ׏ÕÉł’╝īĶüöÕÉłõĖŹÕÉīķ½śµĀĪŃĆüń¦æńĀöķÖóµēĆõ╗źÕÅŖ(qi©óng)ķŠÖÕż┤õ╝üõĖÜÕ╝ĆÕ▒ĢÕÉłõĮ£µĢÖĶéįī╝ī׫ūāĖōõĖÜÕ×ŗõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ńÜäńø«µĀćŃĆüÕ«ÜõĮŹŃĆüµĀćÕćåŃĆüµ¢╣µĪłńŁēµ¢ÜwØóśqøĶĪīŠ_æųćåÕ»ęÄ(gu©®)ÄźÕQīÕŹÅÕĢåՊŵ×äķ½śÕ▒éµ¼ĪõĖōõĖÜõ║║µēŹńÜäÕ¤╣Õģšd¤║Õ£░ÕÆīĶüöÕÉłÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅŃĆéµÄóń┤óÕŠÅń½ŗķĆÜĶ┐ćõĖōķĪ╣õ╗šdŖĪÕ¤╣Õģ╗ńĀöń®Čńö¤ńÜäµ£║ÕłČÕQīń¦»µ×üµēōķĆĀĶĘ©ÕŁ”ń¦æ“qø_Å░ÕQīń¬üÕć║ķ½śµ░┤ÕŃ^õĖōõĖÜõ║║µēŹńÜäõ║żÕÅēÕ¤╣Õģ╗’╝īõ╗źÕżÜÕŁ”ń¦æõ║żÕÅēĶ¦ŻÕå│ķćŹÕż¦ķŚ«ķóśńÜäõĖōÖÕ╣õōQÕŖĪõĮ£õĖ║ńĀöĮIČńö¤Ķ»∙NóśõĖ╗Ķ”üµØźµ║ÉÕÆīÕ¤╣Õģ╗ĶØ▓õĮōŃĆéÕŖĀÕż¦ĶüīõĖÜÕ«×ĶĘĄÕÆīĶüīõĖÜĶāĮÕŖøĶ»äõŁh(hu©ón)Õ£©õĖōõĖÜÕŁ”õĮŹõØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĖŁńÜäµ»öķ插╝īķ╝ōÕŖ▒ÕŁ”ńö¤ń┤¦Õ»åŠlōÕÉłńö¤õ±öÕ«×ķÖģÕQīń╗ōÕÉłÕŁ”┐UæõĖōõĖÜķóåÕ¤¤ÕøĮÕ«ČµĆźķ£ĆńÜäÕģ│ķö«ÕēŹµ▓ēKŚ«ķóś’╝īķĆēµŗ®Õģ╝ÕģĘńÉåĶ«║õ╗ĘÕĆ╝ÕÆīÕ║öńö©õ╗ĘÕĆ╝ńÜäńĀöń®ČĶ»∙NóśÕQīń£¤ÕłĆń£¤µ×¬Õ╝ĆÕ▒Ģµ»ĢõĖÜĶ«ŠĶ«ĪŃĆ鵣żÕż¢’╝īÕøĮÕ«ČńÜäÕģ│ķö«ķóåÕ¤¤µś»ÕŖ©µĆüÕÅśÕī¢ńÜäÕQīÕŁ”µĀĪõ╣¤Õ║öÕĮōŠläń╗ćÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜķóåÕ¤¤ÕåģńÜäõĖōÕ«ČÕŁ”ĶĆģ’╝ī׫▒Õģ│ķö«ķóåÕ¤¤ńÜäµ£¬µØźĶĄ░ÕÉæśqøĶĪīÕłåµ×ÉńĀöÕłżÕQīÕŠÅń½ŗõĖōõĖÜõØhµēŹÕ¤╣Õģ╗ķ£Ćµ▒éńÜäķó䵥ŗķóäĶŁ”µ£║ÕłČÕQīõžō(f©┤)ÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜÕÆīõØhµēŹÕ¤╣Õģ╚ØÜäĶ░āµĢ┤µÅÉõŠøõĖōõĖÜõŠØµŹ«ŃĆ?/span>

ÕQłÕøøÕQēÕ»╣õ║ÄÕŁ”µ£»ÕŁ”õĮŹńĀöĮIČńö¤Õ╝ĆÕ▒Ģõ╗źÕŁ”ń¦æõĖ║ÕÅ¢ÕÉæńÜäµĢÖĶé▓

Õ»╣õ║ĵĢ░ÕŁ”ŃĆüńē®ńÉåŃĆüÕī¢ÕŁ”ŃĆüÕ£░ÕŁ”ŃĆüÕż®µ¢ćŃĆüńö¤ńē®ŃĆüõØhµ¢ćŃĆüńżŠ┐UæńŁēÕ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æÕQīõ╗¢õ╗¼ńÜäńø«µĀćķāĮµś»śqøÕģźÕŁ”µ£»ńĢīõ╗Äõ║ŗń£¤ńÉåµÄóń┤óÕÆīÕÄ¤ÕłøµĆ¦ń¤źĶ»åńö¤õ║¦µ┤╗ÕŖ©ŃĆéÕģČńĀöń®Čńö¤ķśČīDļŖÜäõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ŗzšdŖ©Õ«£ÕƤķē┤ÕŠĘÕøĮńÜäõØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝Å’╝īķććńö©õ╗źÕŁ”┐Uæõžō(f©┤)õĖŁÕ┐ā(j©®)ÕQīķ╝ōÕŖ▒ÕŁ”ńö¤ŌĆ£õžō(f©┤)┐UæńĀöĶĆīńö¤ŗzĀZĆØ’╝īõ╗źÕ¤╣ÕģšdÉäÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜķóåÕ¤¤ńÜäń¦æńĀöÕÉÄÕżćÕåøõĖ║ńø«µĀćŃĆ?/span>

õ║║µēŹķĆēµŗöõĖŖ’╝īĶ”üķćŹńé╣ĶĆāÕ»¤ÕŁ”ńö¤ńÜäÕłøµ¢░ń▓Š╝£×ÕÆīÕłøµ¢░ĶāĮÕŖøŃĆüµĆØń╗┤ÕōüĶ┤©ÕÆīÕŁ”┐Uæń┤ĀÕģģRĆéńö▒õ║ÄÕ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æµ£¼Õ║öµś»ÕŖ¤Õł®µŚĀµČēńÜäÕŁ”ń¦æÕQīÕģČÕżÜµś»ÕÆīÕ¤║µ£¼ÕĤńÉåµēōõ║żķüōÕQīķ£ĆĶ”üµ£ēµ▒éń£¤ÕŖĪÕ«×ńÜäń▓Š╝£×’╝īÕ»└L▒éÕåģÕ┐ā(j©®)õĖÄĶ¦äÕŠŗŃĆüÕ«ÜńÉåÕÅŖ(qi©óng)µ│ĢÕłÖõ╣ŗķŚ┤ńÜäÕÆīĶ░ÉÕģ▒ńö¤’╝īÕ£©µø▓ÕŠäķĆÜÕ╣ĮõĖŁĶÄĘÕŠŚµÄóń┤óÕÆīÕÅæńÄ░ńÜ䵌©ŁæŻŃĆéÕ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æµ£¼ĶĒnńÜäµĆ¦Ķ┤©×«▒Õå│Õ«Üõ║å(ji©Żn)ÕģČÕ║öÕĮōµ£¼ńØĆÕ«üń╝║µ»ŗµ╗źńÜäÕÄ¤ÕłÖ’╝īÕģȵēĆķĆēµŗöńÜäõØhµēŹÕ║öÕĮōµś»ÕŹÜÕÅżķĆÜõ╗ŖÕQīÕīģĶŚÅÕ«ćÕ«Öõ╣ŗµ£°ÖĆīõĖŹµ▒▓µ▌ģõ║ÄÕÉŹÕł®’╝īÕ»╣Õ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æµä¤Õģ┤ŁæŻõĖöĶāĮÕż¤õĖōÕ┐ā(j©®)õ║Äń¦æÕŁ”ńĀöĮIČõ╣ŗõ║║ŃĆ?/span>

Õ£©õØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĖŖÕQīÕ¤╣Õģ╗Ķ”üń┤ĀĶ”üÕø┤ń╗ĢµÅÉÕŹćÕÄ¤ÕłøµĆ¦ń¦æńĀöĶāĮÕŖøÕ▒ĢÕ╝ĆÕQīµīēńģ¦Õ¤╣ÕģšdłøķĆĀÕ×ŗõ║║µēŹńÜäµ¢╣Õ╝Å’╝īµīēńģ¦ÕÉłõ╣ÄÕŁ”ń¦æķĆ╗ĶŠæńÜäµĆØĶĄ\ÕÄ╗Ķ┐øĶĪīõØhµēŹÕ¤╣ÕģģRĆéµØĵöēKüōµøŠĶ»┤ÕQīĶ”üÕ£©Ķ┐øĶĪīÕ¤║╝ŗĆńĀöń®ČńÜäõĖŁķŚ┤µØźÕ¤╣Õģ╗Õ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æõ║║µēŹŃĆéÕøĀĶĆī’╝īĶ”üÕ»╣ńĀöń®Čńö¤Õ╝ĆÕ▒Ģń│╗Šl¤ńÜä┐UæńĀöĶ«Łń╗āÕQīÕīģµŗ¼Õ░ĮµŚ®ÕÉĖŠU│õ╗¢õ╗¼Ķ┐øÕģźÕ«×ķ¬īÕ«żÕQīńØĆÕŖøÕ¤╣ÕģųM╗¢õ╗¼ńÜäń¤źĶ»åÕłøµ¢░ĶāĮÕŖøÕQīµÅÉÕŹćń¦æńĀöÕōüÕæ¤ļĆéķĆÜĶ┐ćµēōńĀ┤õĮōÕłČµ£║ÕłČÕŻüÕ×ÆÕQīÕŖĀÕ╝║ń¦æµĢÖĶ׏ÕÉł’╝īÕŖĀÕ┐½ÕĖāÕ▒ĆÕ╗°Ö«ŠÕēŹµ▓┐┐UæÕŁ”õĖŁÕ┐ā(j©®)ÕÆīķøåµłÉµö╗Õģø_ż¦“qø_Å░ÕQīõŠØµēśķćŹÕż¦ń¦æńĀöÕłøµ¢░Õ¤║Õ£░ÕŃ^ÕÅÄ═╝īõ┐?j©®)Ķ┐øÕŁ”µĀĪõĖÄń¦æńĀöķÖóµēĆŃĆüĶĪīõĖÜõ╝üõĖÜĶĄäµ║ÉÕģ▒õ║½’╝īõ╗źÕż¦Õøóķś¤ŃĆüÕż¦“qø_Å░ŃĆüÕż¦ÖÕ╣ńø«µö»µÆæķ½śµ░┤“qø_łøµ¢ŅCØhµēŹńÜäÕ¤╣Õģ╗ŃĆ?/span>

ńäČńĀöĮIēÖŚ«ķóśńÜäķĆēµŗ®ķ£ĆĶ”üÕģ│ńģ¦ńżŠõ╝?x©¼)ńÄ░Õ«×’╝īõĮåõ╗źÕŁ”ń¦æõĖ║µ¢╣ÕÉæńÜäÕ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æõ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µø┤ķ£ĆĶ”üÕØܵīüÕŁ”µ£»Ķć¬ńö▐qÜäÕÄ¤ÕłÖÕQīķüĄÕŠ¬µĢÖĶé▓ÕÆī┐UæÕŁ”ńĀöń®ČńÜäÕ¤║µ£¼Ķ¦äÕŠŗ’╝īķ╝ōÕŖ▒ÕŁ”ńö¤Ķć¬ńö▒µÄóńā”(ch©│)ŃĆéÕ░åńĀöń®Čńö¤õĮ£õĖ║ńŗ¼ń½ŗńÜäõĖ¬õĮōÕQīÕ╝ĢÕ»╝ÕŁ”ńö¤ńø┤µÄźÕÅéõĖÄń¦æńĀö’╝īÕ╝ĆÕ▒Ģńŗ¼ń½ŗńÜäńĀöń®ČÕĘźõĮ£ÕQīÕŲłķĆÜĶ┐ćÕŖ®µĢÖµł¢ÕŖ®ńĀöńÜäµ¢╣Õ╝ÅśqøĶĪī┐UæÕŁ”Õ«×ĶĘĄŗzšdŖ©ÕQīÕåģÕī¢ńÉåĶ«║ń¤źĶ»åŃĆéÕÉīµŚė×╝īÕ║öÕĮōķĆÜĶ┐ćµö»µīüÕŁ”µ£»ÕŁ”õĮŹńĀöń®Čńö¤ń¦»µ×üÕÅéõĖÄÕøĮķÖģõ║żŗ╣üŃĆüĶ»ŠĮEŗõ║ÆķĆēŃĆüń¦æńĀöÕÉłõĮ£ķĪ╣ńø«ŃĆüĶüöÕÉłÕ¤╣Õģ╚ØŁēµ¢╣Õ╝ÅÕQīµÅÉķ½śõ╗¢õ╗¼ńÜäÕøĮķÖģÕī¢Ķ¦åķćÄÕÆīÕøĮķÖģÕŁ”µ£»õ║żÕŠĆĶāĮÕŖøŃĆéĶ”üÕÅæµīźÕźĮÕ»╝ÕĖłŌĆ£õ╗ĵĖĖŌĆØńÜäõĮ£ńö©ÕQīÕ£©ńĀöń®Čńö¤Ķ┐øÕģźÕŁ”µ£»ķóåÕ¤¤ńÜäÕ╝Ćń½»’╝īĶ«żĶ»åµ¢╣ÕÉæŃĆüĶÉźķĆĀńÄ»ÕóāŃĆüµŖōõĮŵŚČķŚ┤ÕÆīµ£║ķüćÕQīµÄīµÅĪķóåÕ¤¤ÕēŹµ▓┐ńĀöĮIČÕåģÕ«╣’╝ī┐UæÕŁ”µ¢ęÄ(gu©®)│ĢÕÆīń¦æÕŁ”ń▓Š╝£×ńÜäÕ¤╣Õģ╗Į{ē’╝īśqÖõ║øķāĮķ£ĆĶ”üÕźĮÕ»╝ÕĖłŃĆüÕż¦Õģłńö¤ńÜäÕ╝ĢķóåŃĆ?/span>

ÕQłõ║öÕQēÕ«īբ䵣¼ńĀöĶ»ÅķĆÜÕÆīÕłåµĄüµ£║ÕłČÕQīõ┐ā(j©®)śqøÕŁ”ńö¤õĖ¬µĆ¦Õī¢ÕÅæÕ▒Ģ

õ╗źõĖŖµś»õ╗ÄÕŁ”ń¦æ-õĖōõĖÜõ╗źÕÅŖ(qi©óng)µ£¼ń¦æ-ńĀöń®Čńö¤ńÜäŠl┤Õ║”Õ»╣õØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ÅĶ┐øĶĪīÕłÆÕłå’╝īÕģČĶāĮÕż¤µø┤õĖ║µśÄ╝ŗ«Õ£░µŠäµĖģõĖŹÕÉīŠcšd×ŗÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅńÜäńē╣µĆ¦’╝īõ╗ÄĶĆīõŗ╔õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µø┤µ£ēķÆłÕ»╣µĆ¦ŃĆéõĮåõĖŹÕÅ»ÕÉ”Ķ«żÕQīõ╗źÕŁ”ń¦æõĖōõĖÜõĖ║µĀćÕćåÕ»╣õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗µ©ĪÕ╝ÅśqøĶĪīÕłÆÕłåÕģõh£ēõĖĆÕ«ÜńÜäµ£║µó░µĆ¦’╝īÕ”éÕĘź┐UæŃĆüµ│ĢÕŁ”ŃĆüń╗ÅĮÄĪńŁēÕ║öńö©ÕÅ¢ÕÉæńÜäõĖōõĖÜ’╝īõ╣¤µ£ēÕ¤╣Õģ╗õĖōķŚ©õ╗Äõ║ŗ┐UæńĀöÕĘźõĮ£ŃĆüµÄ©ÕŖ©ÕŁ”┐UæõĖōõĖÜÕåģńÉåĶ«║Õłøµ¢░ńÜäķ£Ćµ▒é’╝īĶĆīÕ║öńö©ÕŁ”┐UæńÜäµ£¼ń¦æµ»ĢõĖÜńö¤õ╣¤ÕÅ»ĶāĮÕ£©ńĀöĮIČńö¤ķśČµ«ĄśqøÕģźÕŁ”µ£»ŠcšdŁ”┐UæõĖōõĖÜŃĆ?/span>

Õ”éõĮĢ׫åõĖŹÕÉīń▒╗Õ×ŗÕÆīõĖŹÕÉīķśČµ«ĄńÜäÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝ÅĶ┐øĶĪīĶĪöµÄź’╝¤ķ”¢ÕģłÕQīÕ»╣õ║ÄõĖŹÕÉīÕŁ”īDĄĶĆīĶ©ĆÕQīÕ║öÕĮōÕ«īբ䵣¼ńĀöĶ»ÅķĆܵ£║ÕłČŃĆéńē╣Õł½µś»Õ»╣õ║ÄÕ¤║ńĪĆÕŁ”ń¦æõ║║µēŹÕQīÕģȵłÉķĢ┐Õ橵£¤ķĢčØĆüķÜŠµ£ēń½ŗń½┐Ķ¦üÕĮ▐qÜ䵳ɵĢłÕQīÕŠĆÕŠĆĶ”üń╗Å“q┤ń»Åµ£łÕ£░Õ¤╣Õģ╗ÕQīÕøĀĶĆīµø┤ķ£ĆĶ”üńĢģķĆܵ£¼╝ŗĢÕŹÜĶ┤»ķĆܵ£║ÕłČŃĆéÕ”éÕ»╣õ║Äõ╣”ķÖóĮ{ēÕ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æµ£¼ń¦æńö¤Õ¤╣Õģ╗’╝īÕŁ”µĀĪÕ║öÕĮōÕüÜÕźĮµ£¼ńĀöĶ┤»ķĆÜńÜäõĖĆõĮōÕī¢Ķ«ŠĶ«ĪÕQīÕ£©õĖŹÕÉīÕ¤╣Õģ╗ÕŹĢõĮŹŃĆüÕ¤╣Õģ└L¢╣µĪłŃĆüĶ»ŠĮEŗĶ«ŠŠ|«ŃĆüÕ»╝ÕĖłµīćÕ»╣{ĆüńĀöĮIČĶ»ŠķóśńŁēµ¢ÜwØóÕüÜÕźĮÕŹÅĶ░āÕÆīĶĪöµÄźÕĘźõĮ£’╝øńØĆķćŹĶ«ŠĶ«ĪÕģʵ£ēĶ┐×Ķ┤»µĆ¦ÕÆīµĖÉĶ┐øµĆ¦ńÜäĶ»äĪ©ŗõĮōń│╗ÕQīĶ¦äķü┐ń¤źĶ»åńÜäķćŹÕżŹµł¢µ¢ŁĶŻéŃĆéÕ»╣ĶĘ©ÕŁ”┐UæÕÆīĶĘ©ÕŁ”īDĄķĆēĶ»ŠŃĆüÕŁ”ÕłåńĮ«µŹóńŁēÕģ│ķö«ńÄ»ĶŖéõ║łõ╗źÕłČÕ║”õ┐ØķÜ£ÕQīķ╝ōÕŖ▒µ£ēÕż®ĶĄŗµ£ēµäŵä┐ńÜäÕŁ”ńö¤µÅÉÕēŹśqøÕģźńĀöń®Čńö¤ķśČīDĄÕŁ”õ╣?f©żn)ŃĆ?/span>

Õģȵ¼ĪÕQīĶ¦äĶīāÕī¢ÕłåµĄüµ£║ÕłČŃĆéÕłåŗ╣üńÜäõĮ£ńö©µś»ÕģüĶ«ĖĶ»ĢķöÖ’╝ī“qČõ╝śÕī¢ÕŁ”ńö¤ÕÆīĶĄäµ║ÉńÜäÕī╣ķģŹŃĆéÕ£©õ║║µēŹÕ¤╣Õģ╗ńÜäÕģ│ķö«ķśČīDĄ’╝īÕ”éńĀöõĖĆŃĆüńĀöõ║īÕŁ”µ£¤µ£½ÕQīÕŹÜÕŻ½ńö¤ĶĄäµĀ╝ĶĆāĶ»ĢÕQīÕŁ”õĮŹĶ«║µ¢ćÕ╝ĆķóśńŁēĶŖéńé╣ÕQīÕŖĀÕ╝║Õ»╣ÕŁ”ńö¤ńÜäĶāĮÕŖøŃĆüÕģ┤ŁæŻŃĆüÕÅæÕ▒ĢÕÅ¢ÕÉæńÜäŠl╝ÕÉłĶĆāµĀĖÕĘźõĮ£ÕQīÕ»╣õ║ĵ£¬ĶŠæųł░Õ¤╣Õģ╗Ķ”üµ▒éńÜäÕŁ”ńö¤’╝īÕ║öõ║łõ╗źÕ╝║ÕłČÕłåŗ╣üŃĆéÕÉīµŚė×╝īÕ║öÕĮōŠlÖõ║łÕŁ”ńö¤Łæø_ż¤ńÜäĶć¬ńö▒Õ║”ÕQīÕ£©õĖźµĀ╝ĶĆāµĀĖńÜäÕēŹµÅÉõĖŗÕQīõžō(f©┤)ÕŁ”ńö¤ńĢÖµ£ēõĖšdŖ©ķĆēµŗ®ÕłåµĄüńÜäń®║ķŚ▀_(d©ó)╝īÕģüĶ«Ėõ╗¢õ╗¼µĀęÄ(gu©®)Ź«ÕŁ”õĖÜńÜäµÄ©śqø’╝īķ揵¢░Ķ░āµĢ┤ÕÆīķĆēµŗ®Ķć¬ÕĘ▒ńÜäÕÅæÕ▒Ģµ¢╣ÕÉæ’╝īÕ”éÕ¤║╝ŗĆÕŁ”ń¦æńÜäµ£¼┐Uæńö¤ÕÅ»õ╗źÕ£©ńĀöĮIČńö¤ķśČµ«ĄĶĮ¼Õł░Õ║öńö©ŠcšdŁ”┐Uæ’╝īÕ║öńö©ŠcšdŁ”┐UæńÜäµ£¼ń¦æńö¤õ╣¤ÕÅ»õ╗źķĆēµŗ®µÄźÕÅŚõ╗źÕŁ”┐Uæõžō(f©┤)õĖŁÕ┐ā(j©®)ńÜäńĀöĮIČńö¤µĢÖĶé▓ÕQøÕ£©ńĀöń®Čńö¤ķśČīDĄ’╝īÕŁ”ńö¤ÕÅ»õ╗źõ╗ÄÕŁ”µ£»ÕŁ”õĮŹńĀöĮIČńö¤õĖšdŖ©ÕÅśµŹóÕłŅCĖōõĖÜÕŁ”õĮŹńĀöĮIČńö¤ńÜäÕ¤╣Õģ╗ĶĮ©ķüō’╝øÕ»╣õ║ÄÕ£©Õ¤╣Õģ╗Ķ┐ćĮEŗõĖŁĶĪ©ńÄ░Õć║ńē╣Õł½ń¬üÕć║ńÜä┐UæńĀöÕż®ĶĄŗÕÆīµĮ£Ķ┤©ńÜäõĖōõĖÜÕŁ”õĮŹńĀöń®Čńö¤’╝īõ╣¤ÕģüĶ«ĖÕ£©ÕłČÕ║”ŠU”µØ¤õĖŗĶØ{Õł░ÕŁ”µ£»ÕŁ”õĮŹĶĮ©ķüō’╝īµ£ĆÕż¦ń©ŗÕ║”õžō(f©┤)ńĀöń®Čńö¤µÅÉõŠøÕøĀµØɵ¢ĮµĢÖńÜäµ£▐Z╝Ü(x©¼)ŃĆ?/span>

ŠlōĶ»Ł

õ╣?f©żn)Ķ┐æ“qŽxĆųM╣”Ķ«░Õ£©ÕģÜńÜäõ║īÕŹüÕż¦µŖźÕæŖõĖŁµīćÕć║ŌĆ£Ķ”üÕØܵīüµĢÖĶé▓õ╝śÕģłÕÅæÕ▒ĢŃĆüń¦æµŖĆĶć¬ń½ŗĶć¬Õ╝║ŃĆüõØhµēŹÕ╝Ģķóåķ®▒ÕŖ©’╝īÕŖĀÕ┐½Õ╗°Ö«ŠµĢÖĶé▓Õ╝║ÕøĮŃĆüń¦æµŖĆÕ╝║ÕøĮŃĆüõØhµēŹÕ╝║ÕøĮ’╝īÕØܵīüõĖ║ÕģÜĶé▓õØhŃĆüõžō(f©┤)ÕøĮĶé▓µēŹ’╝īÕģ©ķØóµÅÉķ½śõ║║µēŹĶć¬õĖ╗Õ¤╣Õģ╗Ķ┤©ķćÅÕQīńØĆÕŖøķĆĀÕ░▒µŗöÕ░¢Õłøµ¢░õ║║µēŹÕQīĶüÜÕż®õĖŗĶŗ▒µēŹĶĆīńö©õ╣ŗŃĆéŌĆØķ½śµĀĪÕ║öµĘ▒ÕģźÕŁ”õ╣Ā(f©żn)ķóåõ╝Ü(x©¼)ÕģÜńÜäõ║īÕŹüÕż¦µŖźÕæŖń▓Š╝£×’╝ī┐U»µ×üĶ┤»ÕĮ╗µĆųM╣”Ķ«░µÅÉÕć║ńÜäŌĆ£µĢÖĶéīėĆüń¦æµŖĆŃĆüõØhµēŹµś»Õģ©ķØóÕ╗°Ö«ŠĮCŠõ╝Ü(x©¼)õĖųM╣ēńÄŅC╗ŻÕī¢ÕøĮÕ«ČńÜäÕ¤║ńĪƵƦŃĆüµłśńĢźµĆ¦µö»µÆæŌĆØńÜ䵳śńĢźµōśÕłÆŃĆéķ½śµĀĪÕ║öõĖšdŖ©Õ╝ƵŗōÕÆīµÄóńā”(ch©│)õ║║µēŹµłÉķĢ┐ÕÆīÕÅæÕ▒ĢķĆÜķüōÕQīĶ»ÅķĆܵŗö׫¢Õłøµ¢ŅCØhµēŹÕ¤╣ÕģųMĮōŠp╗’╝īõĖ║µłæÕøĮµŚ®µŚźÕ«×ńÄ░Õģ©ķØóµÅÉķ½śõØhµēŹÕ¤╣Õģ╗Ķ┤©ķćÅ’╝īĶć¬õĖ╗Õ¤╣Õģ╗ÕÉäń▒╗µŗöÕ░¢õ║║µēŹńÜäõ╝¤Õż¦ńø«µĀćĶĄA(ch©│)ńī«ķ½śĮ{ēµĢÖĶé▓ńÜäÕŖøķćÅŃĆéÕ»╣µŁż’╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”µø┤µś»õĮ┐ÕæĮÕ£©Ķé®ÕQīĶ┤ŻµŚĀµŚüĶ┤Ś„ĆéµĖģÕŹÄÕģ©õĮōÕĖłńö¤Õ░åńēóĶ«░µĆųM╣”Ķ«░ńÜäÕś▒µēśÕQīÕ░åÕøĮÕ«ČŠlŵĄÄĮCŠõ╝Ü(x©¼)ÕÅæÕ▒ĢńÜ䵳śńĢźķ£Ćµ▒éĶ׏ÕģźõØhµēŹÕ¤╣ÕģšdÆīÕŁ”ń¦æÕĖāÕ▒ĆÕĮōõĖŁÕQīń½ŗŁæŽxłæÕøĮńÄ░Õ«×µāģÕåĄ’╝īĶ׏ķĆÜÕøĮķÖģÕģłśqøńÉåÕ┐Ą’╝īśqģķĆ¤Õ¤╣ÕģųMĖƵē╣õĖŹÕÉīÕŁ”┐UæńÜäń┤¦ń╝║Õ×ŗµŗö׫¢Õłøµ¢ŅCØhµēŹŃĆ鵜źÕ▒▒Õ£©µ£ø’╝īµ£¬µØźÕÅ»µ£¤ŃĆéµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”õ╝Ü(x©¼)Õ¦ŗń╗łõĖÄÕøĮÕ«ČÕÆīµ░æµŚÅÕÉīÕæ╝ÕÉĖÕģ▒ÕæĮĶ┐ÉÕQīÕŖ¬ÕŖøÕ╝ƵŗōõĖŁÕøĮńē╣ĶēīėĆüõĖ¢ńĢīõĖĆŗ╣üÕż¦ÕŁ”µ¢░Õ×ŗõØhµēŹÕ¤╣Õģ└L©ĪÕ╝Å’╝īÕŖ®ÕŖøÕøĮÕ«ČÕ«×µ¢Į┐UæµĢÖÕģ┤ÕøĮµłśńĢźÕQīõžō(f©┤)µłæÕøĮńÄŅC╗ŻÕī¢ÕŠÅĶ«ŠµÅÉõŠøÕģ©µ¢╣õĮŹńÜäõØhµēŹµö»µÆæŃĆ?/span>

ńÄŗÕĖīÕŗż’╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”ÕģÜÕ¦öÕē»õ╣”Ķ«░ŃĆüµĀĪķĢčØĆüµĢֵij’╝īõĖŁÕøĮķ½śńŁēµĢÖĶé▓ÕŁ”õ╝Ü(x©¼)Õē»õ╝Ü(x©¼)ķĢ┐’╝ø

ķśÄńÉ©ÕQīµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”µĢÖĶé▓ńĀöĮIēÖÖóķĢ┐ĶüśÕē»µĢֵij’╝ø

µ▒¤Õ«ćĶŠē’╝īµĖģÕŹÄÕż¦ÕŁ”µĀĪķĢ┐ÕŖ×Õģ¼Õ«żĶ«▓ÕĖłŃĆ?/span>