зОЛе§ІдЄ≠ињСзЕ?/span>

зОЛе§ІдЄ≠пЉМзФшPЉМ1935тqіеЗЇзФЯдЇОж≤Ы_МЧзЬБжШМйїОеОњгАВдЄ≠еЫљзІСе≠¶йЩҐйЩҐе£ЂеQМеЫљйЩЕиСЧеРНзЪДж†ЄиГљњUСе≠¶еЃґгАБжХЩиВ≤еЃґгА?span lang="EN-US">1958тqіжѓХдЄЪдЇОжЄЕеНОе§Іе≠¶еЈ•з®ЛзЙ©зРЖЊpїпЉМ1982тqіиОЈеЊЈеЫљдЇЪзРЫеЈ•дЄЪе§Іе≠¶иЗ™зДґњUСе≠¶еНЪе£Ђе≠¶дљНгАВеОЖдїјLЄЕеНОе§Іе≠¶ж†ЄиГљжЙАз†Фз©ґеЃ§дЄїдїЕRАБжЙАйХњпЉМж†Єз†ФйЩҐйЩҐйХ—ЭАБжА’dЈ•љEЛеЄИеQМдї•еПКжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†°йХњз≠ЙиБМеК°гАВжЫЊдї’dЫљеЃ?span lang="EN-US">863иЃ°еИТиГљжЇРйҐЖеЯЯй¶Це±КдЄУеЃґеІФеСШдЉЪй¶ЦеЄ≠зІСе≠¶еЃґеQМеЫљеЃґдЄ≠йХњжЬЯњUСжКАиІДеИТиГљжЇРйҐЖеЯЯй¶ЦеЄ≠дЄУеЃґеQМеЫљеК°йЩҐе≠¶дљНеІФеСШдЉЪеІФеСШпЉМдЄ≠еЫљњUСе≠¶йЩҐжКАжЬѓзІСе≠¶е≠¶йГ®дЄїдїїпЉМдЄ≠еЫљж†Єе≠¶дЉЪеЙѓзРЖдЇЛйХњпЉМеЫљеЃґж†ЄеЃЙеЕ®дЄУеЃґеІФеСШдЉЪеЙѓдЄїдїЕRАВзО∞дї’dЫљеЃґжИШзХ•еҮ胥дЄОЊlЉеРИиѓДеЃ°еІФеСШдЉЪеІФеСШпЉМеЫљеЃґж†ЄеЃЙеЕ®дЄУеЃґеІФеСШдЉЪиµДжЈ±еІФеСШгА?/span>

зОЛе§ІдЄ≠еРМењЧеЬ®еЕИињЫж†ЄиГљжКАжЬѓз†ФеПСйҐЖеЯЯеЗ†еНБеєіиАХиАШпЉМдЄјLМБз†Фз©ґгАБиЃЊиЃ°гАБеЊПйА†гАБињРи°МжИРеКЯдЄЦзХМдЄКљWђдЄАеЇ?span lang="EN-US">5MWе£Ы_ЉПдЄАдљУеМЦдљОжЄ©ж†жАЊЫзГ≠е†ЖеQЫдЄїжМБз†ФеПСеЊПжИРдЇЖдЄЦзХМљWђдЄАеЇІеЕЈжЬЙеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®зЙєеЊБзЪДж®°еЭЧеЉ?span lang="EN-US">10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈеЃЮй™Ме†ЖпЉМтqґзІѓжЮБжО®еК®дї•дЄКдЄ§њUНеЕИШqЫеПНеЇФе†ЖжКАжЬѓзЪДеЇФзФ®гАВзОЛе§ІдЄ≠йЩҐе£ЂйҐЖеѓЉжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†ЄиГљз†Фз©ґеЫҐйШЯдї•жПРйЂШж†ЄиГљзЪДеЃЙеЕ®жАІдЎУдЄїи¶Бе≠¶жЬѓзРЖењµеQМиµ∞еЗёZЇЖжИСеЫљдї•еЫЇжЬЙеЃЙеЕ®дЎУдЄїи¶БзЙєеЊБзЪДеЕИШqЫж†ЄиГљжКАжЬѓдїОиЈЯиЈСгАБе∆ИиЈСеИ∞йҐЖиЈСдЄЦзХМзЪДжИРеКЯдєЛиЈѓгАВзОЛе§ІдЄ≠йЩҐе£ЂжЫС÷ЕИеРОиОЈеЊЧеЫљеЃґзІСжКАШqЫж≠•е•ЦдЄАљ{Йе•ЦдЄ§жђ°еQИеЭЗдЄЇзђђдЄАеЃМжИРдЇЇпЉЙгАБеЫљеЃґжХЩеІФзІСжКАШqЫж≠•зЙєз≠Йе•ЦгАБдљХжҐБдљХеИ©зІСе≠¶дЄОжКАжЬѓињЫж≠•е•ЦгАБеЫљеЃґзсФжХЩе≠¶жИРжЮЬзЙєз≠Йе•ЦгАБеЕ®еЫљвАЬдЇФдЄАеКЫ_К®е•ЦзЂ†вАЭз≠Йе§Ъй°єиН£и™ЙгА?/span>

зЯҐењЧжК•еЫљеQМеАЊжГЕдЄАзФЯеѓДж†ЄиГљ

иЗ™дїО1938тqізІСе≠¶еЃґеПСзО∞дЇЖж†Єи£ВеПШеQМдЭhЊc’d∞±ШqЫеЕ•дЇЖеЉАеПСеИ©зФ®ж†ЄиГљзЪДжЧґдї£гАВдљЬдЄЇеЕЈжЬЙжИШзХ•е®БжЕСеКЫйЗПзЪДе§ІеЫљйЗНеЩ®еQМж†ЄиГљиБЪйЫЖдЇЖдЄЦзХМеРДеЫљжИШзХ•еЃґгАБжФњж≤’dЃґгАБеЖЫдЇЛеЃґгАБзІСе≠¶еЃґзЪДзЫЃеЕЙгАВж†ЄиГљжКАжЬѓжШѓељУдїКдЄЦзХМйЂШеЇ¶жХПжДЯгАБйЂШеЇ¶еЮДжЦ≠зЪДжИШзХ•йЂШжКАжЬѓгА?/span>

1955тqіжИСеЫљжФњеЇЬеБЪеЗёZЇЖеЉАеПСж†ЄиГљзЪДжИШзХ•йГ®з÷vгАВељУтqя_ЉМдЄёZЇЖеПСе±ХжИСеЫљзЪДеОЯе≠РиГљдЇЛдЄЪеQМжЄЕеНОе§Іе≠¶еЉАеІЛз≠єеїЇеЈ•љEЛзЙ©зРЖз≥їеQМе∆ИдїОж†°еЖЕжКљи∞ГдЇЖдЄАжЙєдЉШњUАе≠¶зФЯеQМж≠£еЬ®жЬЇжҐ∞з≥їиѓ’d§ІдЇМгАБеУБе≠¶еЕЉдЉШзЪДзОЛе§ІдЄ≠й¶ЦйАЙеЕ•еЫігА?span lang="EN-US">1956тqя_ЉМжЄЕеНОе§Іе≠¶жИРзЂЛдЇЖеЈ•љEЛзЙ©зРЖз≥їгАВжДПж∞Фй£ОеПСгАБеУБе≠¶еЕЉдЉШпЉМеПИжї°иЕФжК•еЫљзГ≠жГЕзЪДзОЛе§ІдЄ≠жИРдЄЇжИСеЫљзђђдЄАжЙєеПНеЇФе†ЖдЄУдЄЪзЪДе≠¶зФЯгАВеЬ®е≠¶дє†(f®§n)дЄ≠пЉМдЄАЛ∆°еБґзДґзЪДжЬёZЉЪеQМдїЦзЬЛеИ∞дЄАйГ®дїЛЊlНиЛПиБФеЊПжИРдЄЦзХМзђђдЄАдЄ™иѓХй™Мж†ЄзФлКЂЩвАФвАФе••еЄГзБµжЦѓеЕЛж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩзЪДњUСжХЩзЙЗпЉМЮЃљзЃ°йВ£есФж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩеКЯзОЗеП™жЬ?span lang="EN-US">5000еНГзУ¶еQМдљЖеОЯе≠Рж†Єи£ВеПШйЗКжФС÷ЗЇзЪДеЈ®е§ІиГљйЗПдЛ…дїЦзЪДењГзБµеПЧеИ∞еЉЇзГИзЪДйЬЗжТы|ЉМеЬ®йВ£еОЪеОЪзЪДжЎЬеЗЭеЬЯеҐЩеТМиЗ™еК®еЉАеРѓзЪДе§ІйУЄйУБйЧ®еРОйЭҐзЪДеОЯе≠РеПНеЇФе†Же¶ВдљХжККеЊЃиІВзЪДж†Єи£ВеПШдЄОеЃПе§ІзЪДж†ЄеЈ•з®ЛЊlУеРИиµдhЭ•еQМдЛ…дїЦеЕЕжї°дЇЖе•ље•ЗгАВдЇОжШѓеИ∞йЂШеєіЊUІеИЖдЄУдЄЪжЧ”ЮЉМзОЛе§ІдЄ≠жѓЂдЄНзКєи±ЂеЬ∞йАЙжЛ©дЇЖеПНеЇФе†ЖеЈ•з®ЛдЄУдЄЪеQМиЗ™ж≠§пЉМдїЦзЪДж±ВзГ¶дєЛиµ\дЄОжИСеЫљзЪДж†ЄиГљдЇЛдЄЪзіІеѓЖдЇ§зїЗеЬ®дЄАиµшPЉМдЄАтq≤е∞±жШ?span lang="EN-US">60тqігА?/span>

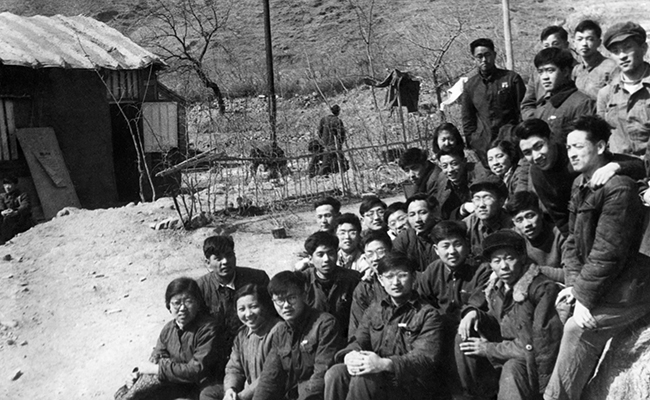

вА?span lang="EN-US">200вАЭеПЈеЯЇеЬ∞тqіиљїзЪДеЊПиЃЊиАЕпЉИеЈ¶еИЧиЗ™дЄКиАМдЄЛљWђдЄЙдЄЇзОЛе§ІдЄ≠еQ?/span>

1958тqя_ЉМзОЛе§ІдЄ≠дїОеЈ•зЙ©ЊpјLѓХдЄЪпЉМзХЩж†°еЈ•дљЬгАВињЩдЄАтqя_ЉМдєЯжШѓжИСеЫљж†ЄиГљдЇЛдЄЪиµдh≠•йШґжЃµзЪДйЗНи¶БеєідїљгАВжЄЕеНОе§Іе≠¶зЮДеЗЖеЫљеЃґжИШзХ•йЬАж±ВпЉМеРСдЄКЊUІжПРеЗЇеЊПиЃЃпЉМиЗ™и°МиЃЊиЃ°еТМеЊПйА†дЄАеЇІеКЯзОЗдЎУ2000еНГзУ¶зЪДе±ПиФљиѓХй™МеПНеЇФе†ЖгАВињЩдЄАжЦ“О(gu®©)°ИеЊЧеИ∞еЫљеЃґжЙєеЗЖеQМеИЪеИЪе§Іе≠¶жѓХдЄЪзЪДзОЛе§ІдЄ≠еЕ®нwЂењГеПВдЄОеИоCЇЖШqЩесФеПНеЇФе†ЖзЪДиЃЊиЃ°еїЇйА†дєЛдЄ≠пЉМЊlПињЗ6тqіе•ЛжЦЧпЉМШqЩесФе±ПиФљиѓХй™МеПНеЇФе†ЖдЇО1964тqіжИРеКЯеРѓеК®пЉМЩеЇеИ©иЊС÷И∞дЄізХМШqРи°МгАВдљЬдЄЇйЭТтqіе≠¶е≠РдЄ≠зЪДдљЉдљ∆DАЕпЉМзОЛе§ІдЄ≠дїОеПНеЇФе†ЖзЙ©зРЖиЃЊиЃ°пЉМеИ∞еПНеЇФе†ЖйЫґеКЯзОЗзЙ©зРЖеЃЮй™МпЉМеЖНеИ∞еПНеЇФе†ЖзГ≠еЈ•ж∞іеКЫе≠¶иЃЊиЃ°дЄОеЃЮй™МпЉМдїОеБЪж®°еЮЛгАБжМЦеЬ∞еЯЇгАБжРђз†Це§іеQМеИ∞и∞ГиѓХШqРи°МеQМеЬ®зРЖиЃЇдЄОеЃЮиЈлКїУеРИзЪДе•ЛжЦЧйЗМпЉМиД±йҐЦиАМеЗЇеQМеЬ®еЃЮжИШдЄ≠зїПеПЧдЇЖдїОдЄЪеК°иГљеКЫгАБзїДЊlЗиГљеКЫеИ∞ењГзРЖзі†иі®зЪДеЕ®йЭҐйФїзВы|ЉМйАРжЄРжИРйХњдЄЇеЕЈжЬЙеЈ•љEЛеЃЮиЈлКїПй™МеТМжИШзХ•жАЭзїізЪДйҐЖе§ідЭhгА?/span>

йЂШзЮїШqЬзЮ©еQМзЮДеЗЖеЫЇжЬЙеЃЙеЕ?/span>

ж≠£ељУзОЛе§ІдЄ≠еК™еКЫиЈµи°МзЭАвАЬзФ®жИСдїђзЪДеПМжЙЛеЉАеИЫз•ЦеЫљеОЯе≠РиГљдЇЛдЄЪзЪДжؕ姩вАЭдєЛйЩЕпЉМ1979тqізЊОеЫљдЄЙеУ©е≤Ыж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩеПСзФЯе†ЖиКѓиЮНеМЦдЇЛжХЕпЉМдЄЦзХМж†ЄиГљдЇЛдЄЪйЩЈеЕ•дљОи∞ЈгАВзОЛе§ІдЄ≠жДПиѓЖеИОЌЉМеЃЙеЕ®жАІжШѓж†ЄиГљеПСе±ХзЪДзФЯеСљзЇњеQМжЬ™жЭ•ж†ЄиГљжКАжЬѓеПСе±ХењЕЩејLКУдљПињЩдЄАдЄїи¶БзЯЫзЫЊгАВе¶ВдљХз†іиІ£ињЩдЄ™йЪЊйҐШпЉЯдїЦжГ≥иµЈдЇЖ1956тqізЊОеЫљиСЧеРНж†ЄњUСе≠¶еЃґж≥∞еЛТжМЗеЗЇзЪДеQЪи¶БдљњеЕђдЉЧжО•еПЧж†ЄиГљпЉМеПНеЇФе†ЖеЃЙеЕ®ењЕЩејLШѓвАЬеЫЇжЬЙзЪДвАЭгАВдєЯЮЃ±жШѓиѓя_ЉМеЬ®дУQдљХдЇЛжХЕзКґжАБдЄЛеQМж†ЄеПНеЇФе†ЖйГљиГље§ЯдЄНдЊЭйЭ†е§ЦйГ®жУНдљЬпЉМдїЕйЭ†иЗ™зДґзЙ©зРЖиІДеЊЛЮЃёpГље§ЯиґЛеРСеЃЙеЕ®зКґжАБгАВзФ±ж≠§пЉМзОЛе§ІдЄ≠зЂЛењЧи¶БеПСе±ХеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®зЪДж†ЄеПНеЇФе†ЖгА?span lang="EN-US">1986тqійЬЗжГКдЄЦзХМзЪДеЙНиЛПиБФеИЗЮЃ?d®°ng)иѓЇиіЭеИ©дЄ•йЗНж†жАЇЛжХЕпЉМжЫіеК†еЭЪеЃЪдЇЖзОЛе§ІдЄ≠еЃЮзО∞еЫЇжЬЙеЃЙеЕ®еПНеЇФе†ЖзЪДе≠¶жЬѓзРЖењµеТМињљж±ВгА?/span>

дЄЦзХМж†ЄиГљжКАжЬѓеПСе±Хи°®жШОпЉМвАЬж†ЄеЃЙеЕ®йЧЃйҐШвАЭдЄАзЫіжШѓж†ЄиГљеТМег^еИ©зФ®зЪДдЄїи¶БйЪЬЉДНгАВи¶БеЃЮзО∞ж†ЄиГљеЃЙеЕ®еQМењЕЩе»Э°ЃдњЭдЄЙе§Іи¶Бзі†пЉЪдЄАжШѓж†Єи£ВеПШеПНеЇФзЪДжЬЙжХИжОІеИ”ЮЉМдЇМжШѓеПКжЧґеѓЉеЗЇеБЬе†Ждї•еРОдЇІзФЯзЪДи°∞еПШзГ≠еQМдЄЙжШѓзЙҐзЙҐеЬ∞жККжФЊЮЃДжАІзЙ©иі®еМЕеЃєиУvжЭ•гАВжЙАи∞УеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®пЉМЮЃ±жШѓвАЬеПНеЇФе†ЖдЄНйЭ†е§ЦйГ®еК®еКЫгАБдњ°еПЧчАБж№ЗгАБеЖЈеНіеЙВеQМе∞±иГљз°ЃдњЭињЩдЄЙе§Іи¶Бзі†зЪДеЃЮзООЌЉМдЄН姱жОІгАБдЄНзЖФжѓБеQМвАЭдЄНдЉЪеПСзФЯдЄЙеУ©е≤ЫгАБеИЗЮЃ?d®°ng)иѓЇиіЭеИ©йВ£ж†ЈзЪДж†ЄдЇЛжХЕгАВеРДеЫљзІСе≠¶еЃґЮЃ±ж≠§еПСи°®дЇЖе§ІйЗПжЦЗзЂ†гАВдљЖЊUжАЄКи∞ИеЕµеЃ“О(gu®©)ШУеQМзЬЯеИАзЬЯжЮ™еЊИйЪЊгАВзОЛе§ІдЄ≠еЄ¶йҐЖеЫҐйШЯзЮДеЗЖШqЩдЄАйЗНе§ІйЪщNҐШеQМдїОеЕ≥йФЃжКАжЬѓжФїеЕЯлАБеИ∞еЃЮй™Ме†ЖгАБеЖНеИ∞з§ЇиМГеЈ•љEЛеЊПиЃЊпЉМеЭЪжМБдЄНжЗИеQМдЄАж≠•дЄАдЄ™иДЪеНОЌЉМз†іиІ£дЇЖдЄЦзХМйЪЊйҐШпЉМиµ∞еЗЇиЗ™дЄїеИЫжЦ∞дїОйЫґеЉАеІЛеИ∞йҐЖеЕИдЄЦзХМдєЛиµ\еQМеЃЮзОоCЇЖжИСеЫљеЕИињЫж†ЄиГљжКАжЬѓзЪДиЈ®иґКеПСе±ХгА?/span>

љWђдЄАдЄ™еП∞йШ”ЮЉМ5MWдЄАдљУеМЦиЗ™зДґеЊ™зОѓж∞іеЖЈе†?/span>

дЄКдЄЦЊU™еЕЂеНБеєідї£еИЭеQМдЄЦзХМиГљжЇРеН±жЬЇзЪДйШійЬЊдїНжЬ™жХ£еОїгАВжИСеЫљжФєйЭ©еЉАжФЊдЉКеІЛпЉМзЩЊдЄЪеЊЕеЕіеQМзїПЛєОиЕЊй£ЮгАБз§ЊдЉЪеПСе±ХињЂеИЗйЬАи¶БеЕЕ≠С≥зЪДзФ?sh®і)еКЫеТМзГ≠еКЫдЊЫеЇФгАВзОЛе§ІдЄ≠жХПйФРеЬ∞иЃ§иѓЖеИ∞ж†ЄиГљеЬ®дЄ≠еЫљжЬ™жЭ•иГљжЇРдЊЫЊlЩеТМзОѓеҐГдњЭжК§дЄ≠зЪДйЗНи¶БжДПдєЙеQМзЂЩеЬ®зІСжКАеПСе±ХеТМеЫљеЃґжИШзХ•йЬАж±ВзЪДйЂШеЇ¶еQМжПРеЗёZЇЖз†Фз©ґеїЇйА†дљОжЄ©ж†ЄдЊЫзГ≠е†ЖзЪДиЃЊжГ≥гА?/span>

зОЛе§ІдЄ≠пЉИеЈ¶дЄАеQЙеЃ£еЄГдљОжЄ©дЊЫзГ≠еПНеЇФе†ЖеРѓеК®ШqРи°МжИРеКЯ

дї?span lang="EN-US">1982тqіеЉАеІЛпЉМзОЛе§ІдЄ≠еЄ¶йҐЖеЫҐйШЯеЉАе±ХдљОжЄ©ж†ЄдЊЫзГ≠е†Жз†ФљIґгАВеЬ®жА÷MљУжЦ“О(gu®©)°ИзЪДйАЙжЛ©дЄКпЉМеЬ®еЃЮзО∞еПНеЇФе†ЖеЃЙеЕ®зЪДеЙНжПРдЄЛеQМжЧҐи¶БеЃЮзО∞ж†ЄиГљдЊЫзГ≠зЪДзЫЃж†ЗеQМеПИи¶БжЈ±и∞ЛињЬиЩСеЬ∞жККжП°еПНеЇФе†ЖжКАжЬѓзЪДеПСе±ХжЦєеРСеQМдїЦеЄ¶йҐЖеЫҐйШЯиКёpієдЇЖињСдЄАтqіжЧґйЧіињЫи°МиЃЇиѓБпЉМжЬЯйЧідЄУз®ЛеЄ¶йШЯеОјLђІЛz≤иАГеѓЯеQМзЭАйЗНи∞Гз†ФдЇЖеЊЈеЫљи•ЙKЧ®е≠РзЪДдЄАдљУеМЦе£Ы_ЉПдЊЫзГ≠е†ЖеТМзСЮеЕЄзЪД汆еЉПдЊЫзГ≠е†ЖеQМзїПШqЗеПНе§Нз†ФљIґеТМиЃшЩѓБеQМжЬАеРОз°ЃеЃЪйАЙжЛ©е£Ы_ЉПдЄАдљУеМЦиЗ™зДґеЊ™зОѓж∞іеЖЈе†ЖпЉМтqґиЃ°еИТеЕИеїшЩЃЊдЄАеЇ?span lang="EN-US">5еЕЖзУ¶дљОжЄ©ж†жАЊЫзГ≠е†ЖеQМдї•жОМжП°еЕґж†ЄењГжКАжЬѓгАВеЃЮиЈµиѓБжШОпЉМШqЩдЄ™жЦ“О(gu®©)°ИзЪДйАЙжЛ©еЕдhЬЙеЊИеЉЇзЪДжКАжЬѓеЙНзЮјLАІгАВдЄАдљУеМЦиЗ™зДґеЊ™зОѓеЈ≤жИРдЄ?span lang="EN-US">21дЄЦзЇ™дї•жЭ•еЫљйЩЕдЄКе∞ПеЮЛиљїж∞іж†ЄеПНеЇФе†ЖеПСе±ХзЪДдЄїи¶БжКАжЬѓжЦєеРСдєЛдЄАеQМзЊОеЫљжЬАжЦ∞еПСе±ХзЪДЮЃПеЮЛиљјL∞іе†?span lang="EN-US">NuScaleдєЯйАЙжЛ©дЇЖз±їдЉЉзЪДжКАжЬѓиЃЊиЃ°гАВдЄАдљУеМЦиЗ™зДґеЊ™зОѓж∞іеЖЈе†ЖеЬ®ЮЃПеЮЛж†ЄиГљеПСзФµ(sh®і)гАБзГ≠зФ?sh®і)иБФдЇІгАБж†ЄиГљдЊЫзГ≠гАБжУvж∞іжўEеМЦз≠ЙжЦЪwЭҐжЬЙеєњйШФзЪДеЇФзФ®еЙНжЩѓгА?/span>

1985тqя_ЉМзОЛе§ІдЄ≠дЄїжМБеЫљеЃґвАЬдЄГдЇФвАЭйЗНзВєзІСжКАжФ’dЕ≥ЩеєзЫЃвА?span lang="EN-US">5MWдљОжЄ©ж†жАЊЫзГ≠е†Жз†Фз©ґвАЭгАВдїОзЂЛй°єжК•еСКгАБиЃЊиЃ°жЦєж°ИгАБеЃЮй™МзО∞еЬЇеИ∞еїшЩЃЊеЈ•еЬ∞еQМдїЦеЕ®з®ЛиіЯиі£еQМдЇ≤еКЫдЇ≤дЄЇгА?span lang="EN-US">5еЕЖзУ¶дљОжЄ©ж†жАЊЫзГ≠е†ЖдЇ?span lang="EN-US">1986тqіеЉАеЈ•пЉМ1989тqіеЊПжИРе∆Ий¶Цжђ°дЄізХМжИРеКЯеQМжКХеЕ•еКЯзОЗињРи°МгАВйЪПеРОдЄЙдЄ™еЖђе≠£дЊЫзГ≠ињРи°МзѓПиЃ?span lang="EN-US">8174ЮЃПжЧґеQМдЊЫзГ≠еПѓеИ©зФ®зОЗиЊЊеИ?span lang="EN-US">99%гАВињЩжШѓдЄЦзХМдЄКй¶ЦесФдЄАдљУеМЦиЗ™зДґеЊ™зОѓж∞іеЖЈе†ЖпЉМдєЯжШѓдЄЦзХМдЄКй¶ЦЛ∆°йЗЗзФ®жЦ∞еЮЛж∞іеКЫй©±еК®жОІеИґж£ТзЪДеПНеЇФе†ЖеQМеЕЈжЬЙиЙѓе•љзЪДйЭЮиГљеК®еЃЙеЕ®жАІпЉМдєЯжШѓдЄАЩеЪwЂШеЇ¶е§НжЭВзЪДЊp»ЭїЯеЈ•з®ЛеQМеМЕжЛ?span lang="EN-US">26дЄ™еЈ•иЙЇжµБљEЛпЉМдЄКзЩЊдЄ™е§ІдЄ≠еЮЛиЃС÷§ЗеQМзОЛе§ІдЄ≠йЫЖдЄ≠дЉШеКњеКЫйЗПжЙУжФїеЭЪжИШеQМеЄ¶йҐЖеЫҐйШЯз™Бз†ідЇЖдЄАЊp’dИЧеЕ≥йФЃж†ЄењГжКАжЬѓпЉМеЕґдЄ≠еМЕжЛђеQЪдЄАдљУеМЦеЄГзљЃеНѕxККеПНеЇФе†Же†ЖиКѓдЄОдЄјLНҐзГ≠еЩ®еЕ®йГ®Њ|ЃеЕ•еОЛеКЫе£Ы_ЖЕдї•йБњеЕНзЃ°йБУз†іеП£йА†жИР姱ж∞ідЇЛжХЕеQМеЕ®еКЯзОЗиЗ™зДґеЊ™зОѓдљњеПНеЇФе†ЖдЄНйЬАи¶БдЄїж≥µпЉМйЭЮиГљеК®дљЩзГ≠иЭ≤еЗёZЛ…еПНеЇФе†ЖдЄНйЬАи¶БзФµ(sh®і)еКЫдєЯеПѓжОТеЗЇе†ЖиКѓдљЩзГ≠пЉМдї•еПКеЖЕзљЃж∞іеКЫй©±еК®жОІеИґЛВТгАБеОЛеКЫиЗ™љEЫ_ЃЪи∞ГиКВљ{ЙгАВињЩдЇЫжКАжЬѓжЬЙжХИеЬ∞дњЭиѓБдЇЖеПНеЇФе†ЖеЃЙеЕ®жАІгА?/span>

еЬ?span lang="EN-US">5MWдљОжЄ©ж†жАЊЫзГ≠е†Же†ЖдЄКеQМињЫи°МдЇЖж∞іеЖЈеПНеЇФе†ЖдУб姱еЖЈеНіеП†еК†дЄНзіІжА•еБЬе†ЖеЃЮй™МпЉИATWSеQЙгАВињЩжШѓдЄАњUНеЊИйЪС÷БЪеИ∞зЪДеЕ®е∞ЇеѓЄж†ЄеЃЙеЕ®й™МиѓБеЃЮй™МеQМеЃЮй™МзїУжЮЬй™МиѓБдЇЖдљОжЄ©е†ЖдЉШеЉВзЪДйЭЮиГљеК®еЃЙеЕ®зЙєжАІгА?/span>

5MWдљОжЄ©ж†жАЊЫзГ≠е†Же†ЖжИРжЮЬиОЈеЊЧеЫљйЩЕж†ЄиГљзХМйЂШеЇ¶иµЮи™ЙгАВељУжЧґиБФйВ¶еѓdеЫљжА»ЭРЖњUСе∞ФзЪДж†ЄиГљжАїй°ЊйЧЃеЉЧиО±е∞ФеНЪе£ЂеЬ®иіЇзФ?sh®і)дЄ≠њUОЌЉМвАЬињЩдЄНдїЕеЬ®дЄЦзХМж†ЄдЊЫзГ≠еПНеЇФе†ЖзЪДеПСе±ХжЦЪwЭҐжШѓдЄАдЄ™йЗНи¶БзЪДйЗМз®ЛЉДСпЉМеРМжЧґеѓєиІ£еЖЫ_Ь®дЄ≠еЫљдї•еПКеЕґдїЦеЊИе§ЪеЫљеЃґе≠ШеЬ®ж±°жЯУйЧЃйҐШдєЯжШѓдЄАдЄ™йЗНи¶БзЪДйЗМз®ЛЉДСгАВвАЭеЫљйЩЕеОЯе≠РиГљжЬЇжЮДеQ?span lang="EN-US">IAEAеQЙиѓДдїѓВЃ§дЄЇпЉЪвАЬиѓ•е†ЖеЕЕеИЖеИ©зФ®дЇЖйЭЮиГљеК®еЃЙеЕ®иЃЊиЃ°пЉМеЕдhЬЙйЭЮеЄЄйЂШзЪДеЃЙеЕ®и£ХеЇ¶еQМиЊЊеИоCЇЖеЊИйЂШзЪДеПѓйЭ†жАІеТМеПѓеИ©зФ®зОЗгАВвА?/span>

иѓ•жИРжЮЬ襀гАКзІСжКАжЧ•жК•гАЛиѓДдЄ?span lang="EN-US"> 1990 тqідЄЦзХМеНБе§ІзІСжКАжИРе∞±дєЛдЄАеQМеЬ®еЕЂе±КдЇЇе§ІдЄЙжђ°дЉЪиЃЃдЄКзЪДжФњеЇЬеЈ•дљЬжК•еСКдЄ≠пЉМ襀еИЧдЄ?span lang="EN-US">5Ще“О(gu®©)ЬЙдї£и°®жАІзЪДгАБеПЦеЊЧз™Бз†іжАІињЫе±ХзЪДњUСжКАжИРжЮЬдєЛдЄАгАВжИРжЮЬиОЈеЊ?span lang="EN-US">1992тqіеЫљеЃґзІСжКАШqЫж≠•е•ЦдЄАљ{Йе•ЦеQМзОЛе§ІдЄ≠жШѓзђђдЄАеЃМжИРдЇЇгА?/span>

жА»ЭїУ5MWдљОжЄ©ж†жАЊЫзГ≠е†ЖеїшЩЃЊЊlПй™МеQМзОЛе§ІдЄ≠зЙєеИЂеЉшЩ∞ГдЇЖдЄ§зВєпЉЪдЄАжШѓи¶БеЦДдЇОжККжП°жКАжЬѓеПСе±ХжЦєеРСпЉМйАЙе•љжКАжЬѓжЦєж°ИеТМЩеєзЫЃзЫЃж†ЗеQМеЬ®зЫЃж†ЗеЃЪдљНдЄКи¶БвАЬиЯ©иµдhЭ•жСШжЮЬе≠РвАЭпЉМе¶ВжЮЬзЫЃж†ЗШqЗйЂШжИЦињЗдљОпЉМеП™иГљжЧ†еКЯиАМињФжИЦиЊЊдЄНеИ∞йҐДжЬЯжИРжЮЬеQЫвАЬиЯ©иµдhЭ•жСШеЊЧзЭАвАЭжЙНжШѓйАВеЇ¶зЪДйЂШж†ЗеЗЖеQМиЃЊж≥ХдЛ…иЗ™еЈ±иЈЫ_ЊЧйЂШдЄАдЇЫпЉМиЊС÷И∞дЄАдЄ™йЂШеЇ¶еРОеQМеЖНзЮДеЗЖжЦ∞зЪДйЂШеЇ¶еQМеПЦеЇ¶еРИйАВпЉМжЙНиГљеЃЮзО∞еЛЗдЇОеИЫжЦ∞дЄОеК°еЃЮж±ВзЬЯзЪДЊlУеРИгАВдЇМжШѓи¶БеЭЪжМБеТМеПСжЙђдЉЧењЧжИРеЯОзЪДеЫҐйШЯЊ_Д°•ЮгАВж†ЄеПНеЇФе†ЖжґµзЫЦзЙ©зРЖгАБзГ≠еЈ•гАБеМЦеЈ•гАБжЭРжЦЩгАБжЬЇжҐ∞гАБжОІеИґз≠Йе§Ъе≠¶њUСпЉМи¶БзїПШqЗз†ФљIґгАБиЃЊиЃ°гАБй™МиѓБгАБеИґйА†гАБеЃЙи£Еи∞ГиѓХз≠ЙеРДдЄ™зОѓиКВеQМйЬАи¶БзІСе≠¶зїДЊlЗгАБеЫҐйШЯйЕНеРИпЉМжЙНиГљеЃМжИРе¶Вж≠§е§НжЭВзЪДйЂШњUСжКАеЈ•з®ЛЩеєзЫЃгАВињЩдЄ§зВєдєЯдЄАзЫіиѓПљIњеЬ®дїЦеЗ†еНБеєізЪДзІСз†ФзФЯжґѓдЄ≠гА?/span>

љWђдЇМдЄ™еП∞йШ”ЮЉМ10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†?/span>

дљЬдЎУеЕдhЬЙжИШзХ•зЬЉеЕЙзЪДж†ЄњUСе≠¶еЃ”ЮЉМзОЛе§ІдЄ≠жЧґеИ’dѓЖеИЗеЕ≥ж≥®еЫљйЩЕеЕИШqЫж†ЄиГљжКАжЬѓеПСе±ХеК®жАБпЉМйЂШеЇ¶еЕѕx≥®еЫљеЃґзЪДжИШзХ•йЬАж±ВгА?span lang="EN-US">1981тqя_ЉМзОЛе§ІдЄ≠дљЬдЄшЩЃњйЧЃе≠¶иАЕжЭ•еИоCЄЦзХМиСЧеРНзЪДж†ЄиГљз†Фз©ґеЯЇеЬ∞вАФвАФиБФйВ¶еѓdеЫљдЇОеИ©еЄМж†Єз†ФљIґдЄ≠ењГгАВељУжЧ”ЮЉМеЊЈеЫљњUСе≠¶еЃґжПРеЗёZЇЖеЕдhЬЙиЙѓе•љзЪДеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®зЙєжАІзЪДжЦоCЄАдї£ж®°еЭЧеЉПйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖзЪДж¶ВењµгАВзОЛе§ІдЄ≠жХПйФРеЬ∞йАЙжЛ©дЇЖвАЬж®°еЭЧеЉПдЄ≠е∞ПеЮЛйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖзЪДиЃЊиЃ°з†ФљIґвАЭдљЬдЄЇз†ФљIЙЩҐШзЫЃгАВзОЛе§ІдЄ≠ЊlПињЗеЗ†дЄ™жЬИзЪДжШЉе§Ье•ЛжЦЧеПЦеЊЧдЇЖд„oвАЬзРГеЇКе†ЖдєЛзИґвАЭиЛПЮЃ?d®°ng)зЩїжХЩжОИйЂШеЇ¶иµЮиµПзЪДжИРжЮЬпЉМдЄАтqідєЭ(ji®¶)дЄ™жЬИЮЃёpОЈеЊЧдЇЖдЇЪзРЫеЈ•дЄЪе§Іе≠¶зЪДеНЪе£Ђе≠¶дљНгА?/span>

1982тq?span lang="EN-US">10жЬИзОЛе§ІдЄ≠еЫЮеЫљеQМдЄНдєЕ襀俒dСљдЄЇжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†ЄиГљжЙАеЙѓжЙАйХњпЉМ1985тqіжЛЕдїјLЙАйХњиБМеК°гАВдїЦеЬ®дЄїжК?span lang="EN-US">5MWдљОжЄ©ж†жАЊЫзГ≠е†ЖзЪДеРМжЧ”ЮЉМеЉАеІЛеЄГе±АйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖзЪДеЕ≥йФЃжКАжЬѓз†ФеПСеПКиѓХй™МгА?span lang="EN-US">1986тqіеИЗЮЃ?d®°ng)иѓЇиіЭеИ©дЄ•йЗНж†жАЇЛжХЕдЛ…дЄЦзХМж†ЄиГљзЪДеПСе±ХеЖНЛ∆°ињЕйАЯеЬ∞иљђеЕ•дљОи∞ЈеQМж†ЄеЃЙеЕ®йЧЃйҐШжЫіеК†еЗЄжШЊгАВдљЖж≠§жЧґеЖЈйЭЩзРЖжЩЇзЪДзОЛе§ІдЄ≠тqґж≤°жЬЙеК®жСЗз†ФеИґеЕИШqЫеПНеЇФе†ЖзЪДеЖ≥ењГгАВдїЦеЭЪдњ°еQМеЕЈжЬЙеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®жАІзЪДж®°еЭЧеЉПйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖЮЃЖдЉЪжИРдЎУжЬ™жЭ•ж†ЄиГљйЗНи¶БеПСе±ХжЦєеРСдєЛдЄАгАВеЬ®дЄЦзХМж†ЄиГљеПСе±ХжЬАдљОжљЃзЪДжЧґжЬЯпЉМдїЦиЈЯнt™еЫљйЩЕйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖеПСе±ХеЙНж≤њеQМеБЪеЗёZЇЖ3дЄ™йЗНе§ІжИШзХ•жАІйАЙжЛ©еQЪдЄАжШѓж®°еЭЧеЉПзРГеЇКйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Же†ЖеЮЛпЉЫдЇМжШѓдїОе∞ПиІДж®°еЃЮй™Ме†ЖеИ∞еЕ®е∞ЇеѓЄеЈ•дЄЪз§ЇиМГзФµ(sh®і)зЂЩзЪДеПСе±ХиЈѓзЇњеQЫдЄЙжШѓеЬ®ж†ЄењГеЕ≥йФЃжКАжЬѓдЄКеЭЪжМБиЗ™дЄїеИЫжЦ∞зЪДеОЯеИЩгАВињЩ3дЄ™йЗНе§ІйАЙжЛ©еѓєдЄ≠еЫљдєГиЗ≥дЄЦзХМйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖжКАжЬѓеПСе±ХжЦєеРСиУvеИоCЇЖйЗНи¶Бељ±еУНеQМжШОЉЛЃдЇЖжИСеЫљйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖдїОељУжЧґиµшPЉМжЬ™жЭ•дЄЙеНБтqізЪДжКАжЬѓеПСе±Хиµ\ЊU—ЭА?/span>

зОЛе§ІдЄ≠пЉИеЈ¶дЇМеQЙеЬ®10еЕЖзУ¶е†ЖдПЌ(f®і)зХМзО∞еЬ?/span>

еЬ®еЫљеЃґвА?span lang="EN-US">863иЃ°еИТвАЭжФѓжМБдЄЛеQМдїЦеЄ¶йҐЖеЫҐйШЯеЉАеІЛдЇЖ10MWж®°еЭЧеЉПйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жз†ФеПСеQМдїО1987тqіеИ∞1990тqя_ЉМйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖзРГ嚥зЗГжЦЩеЕГдїґгАБзРГеЇКжµБеК®зЙєжАІгАБж∞¶жКАжЬѓеПКж∞¶иЃЊе§Зз≠Й8ЩеєеЕ≥йФЃжКАжЬѓеПЦеЊЧйЗНи¶Бз™Бз†ігА?span lang="EN-US">1992тqя_ЉМеЫљеК°йЩҐжЙєеЗЖзЂЛЩеєпЉМеЬ®жЄЕеНОе§Іе≠¶вА?span lang="EN-US">200еПЈвАЭеЊПиЃЊдЄАеЇ?span lang="EN-US">10еЕЖзУ¶йЂШжЄ©ж∞ФеЖЈеЃЮй™Ме†ЖпЉМШqЩжШѓдЄЦзХМй¶ЦесФж®°еЭЧеЉПзРГеЇКйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈеЃЮй™Ме†ЖеQМдЇО1995тqіж≠£еЉПеК®еЈ•еЕіеїЇпЉМ2000тqіеЊПжИРпЉМ2003тqіе∆ИЊ|СеПСзФьcА?/span>

10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈеЃЮй™МеПНеЇФе†ЖдЄїжОІеЃ§

1994тqізОЛе§ІдЄ≠жЛЕдУQжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†°йХњиБМеК°еQМдљЖдїНеЕЉдїјL†ЄиГљжЙАеQИж†Єз†ФйЩҐеQЙжА’dЈ•љEЛеЄИиЗ?span lang="EN-US">2007тqігАВдљЬдЄЇжКАжЬѓжАїиіЯиі£дЭhеQМдЄїжМБеИґеЃЪдЇЖ10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖжА÷MљУжКАжЬѓжЦєж°ИпЉМдЄОжЧґдїїйЩҐйХњеРіеЃЧйСЂљ{ЙдЄАиµЈеЄ¶йҐЖеЫҐйШЯз™Бз†ідЇЖжХ∞еНБЩе“О(gu®©)†ЄењГеЕ≥йФЃжКАжЬѓпЉМеЕґдЄ≠15ЩеєиЊЊеИ∞еЫљйЩЕеЕИШqЫж∞ітqЯлА?span lang="EN-US">10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖеЬ®еЃЮй™Ме†ЖзЪДиІДж®°дЄКеЃЮзОоCЇЖеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®зЪДж®°еЭЧеЉПйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖзЪДж†ЄењГеЕ≥йФЃиЃЊиЃ°еQМеЕЈжЬЙдЄЙе§ІеИЫжЦ∞зЙєжАІпЉЪдЄАжШѓж®°еЭЧеЉПеПНеЇФе†ЖиЃЊиЃ°пЉМдЇМжШѓиЗ™дЄїз†ФеИґиАРйЂШжЄ©еЕ®йЩґзУЈеМЕи¶ЖйҐЧз≤ТзЗГжЦЩеЕГдЪgеQМдЄЙжШѓеЃЮзО∞еПНеЇФе†ЖдЄНеБЬе†ЖеЬ®ЊUњжНҐжЦЩгАВеЕґдЄ≠дЄАдЄ™ж†ЄењГеЕ≥йФЃжКАжЬѓжШѓвАЬиАРйЂШжЄ©еЕ®йЩґзУЈвАЭзЪДеМЕи¶ЖйҐЧз≤ТзРГе≈ЮзЗГжЦЩеЕГдЪgгАВзЗГжЦЩзРГзЫіеЊД6еОШз±≥еQМеМЕеР?span lang="EN-US">8000е§ЪдЄ™еЫЫе±ВеМЕи¶ЖЊlУжЮДзЪДгАБзЫіеЊ?span lang="EN-US">0.9жѓЂз±≥зЪДзЗГжЦЩйҐЧЊ_ТпЉМдЇІеУБи¶БзїПШqЗдЄ•иЛЫзЪДиі®йЗПж†ЗеЗЖЛВАй™МпЉМеПѓиАРеПЧ1600жСДж∞ПеЇ¶йЂШжЄ©пЉМиГљжККжФС÷∞ДжАІзЙ©иі®зЙҐзЙҐеМЕеЃєеЬ®еЕґдЄ≠гАВињЩдЇЫеЕ≥йФЃжКАжЬѓдїОзЙ©зРЖдЄКдњЭиѓБдЇЖеПНеЇФе†ЖеЃЙеЕ®гА?/span>

2004тq?span lang="EN-US">9жЬИпЉМеЫљйЩЕеОЯе≠РиГљжЬЇжЮДзїДЊl?span lang="EN-US">24дЄ™еЫљеЃ?span lang="EN-US">60дљЩдљНњUСе≠¶еЃґиІБиѓБдЇЖвАЬдЄНжПТеЕ•жОІеИґЛВТдЄЛеПНеЇФе†ЖдУб姱еЖЈеНівАЭзЪДеЃЙеЕ®иѓХй™МгА?span lang="EN-US">2005тq?span lang="EN-US">7жЬИпЉМеЬ?span lang="EN-US">10MWйЂШжЄ©е†ЖдЄКеQМжИРеКЯеЃМжИРдЇЖж≥∞еЛТ1956тqіиЃЊжГ≥зЪДгАБжКљеЗЇжЙАжЬЙжОІеИґж£ТдЄФеП†еК†дЄНзіІжА•еБЬе†ЖзЪДеЃЮй™МгАВињЩжШѓдЄЦзХМдЄКШqДдїКдїЕжЬЙзЪДеЬ®еЃЮйЩЕеПНеЇФе†ЖдЄКШqЫи°МзЪДж≠§Њc’dЃЙеЕ®й™МиѓБеЃЮй™МпЉМжИРеКЯеЬ∞й™МиѓБдЇЖйЂШжЄ©е†ЖзЪДеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®жАІгАВж≥∞еЛТзЪДиЃЊжГ≥еНКдЄ™дЄЦзЇ™еРОеЬ®дЄ≠еЫљеПШжИРдЇЖзО∞еЃЮгА?/span>

10MWйЂШжЄ©е†ЖжИРжЮЬеЬ®еЫљйЩЕдЄКеЉХиµЈеЉЇзГИеПНеУНпЉМеЫљйЩЕеОЯе≠РиГљжЬЇжЮДдї•еПКзЊОгАБжЧ•гАБеѓdгАБж≥ХгАБдњДљ{ЙеЫљзЪДзЫЄеЕ≥з†ФљIґжЙАеЭЗеПСжЭ•иіЇзФ?sh®і)и°®љCЇз•ЭиіЇгА?span lang="EN-US">2002тqіеЫљйЩЕжЭГе®Бе≠¶жЬѓжЬЯеИКгАКж†ЄеЈ•з®ЛдЄОиЃЊиЃ°гАЛдї•вАЬдЄ≠еЫљйЂШжЄ©е†ЖеQМзђђдЄАеЇІеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®зЪДљWђеЫЫдї£ж†ЄиГљз≥їЊlЯвАЭдЎУж†ЗйҐШеЗЇзЙИдЇЖдЄУеИКгА?span lang="EN-US">2004тqізЊОеЫљгА?span lang="EN-US">WiredгАЛжЭВењЧзІ∞еЕґдЎУвАЬдЄНдЉЪзЖФжѓБзЪДеПНеЇФе†ЖвАЭпЉМжШѓдЄАњUНеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®зЪДж†ЄиГљЊp»ЭїЯеQМиЊЊеИоCЇЖељУдїКдЄЦзХМж†ЄиГљеЃЙеЕ®зЪДжЬАйЂШж∞ітqЯлА?span lang="EN-US">2011тqіжЧ•жЬђз¶Пе≤Ыж†ЄдЇЛжХЕеРОпЉМ10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Ж襀гАКзЇљЊU¶жЧґжК•гАЛиѓДдїЈдЎУжШѓеЕЈжЬЙйЭ©еСљжАІзЪДеПНеЇФе†ЖпЉМеН≥дЛ…еЬ®з¶Пе≤ЫйВ£ж†пL(f®•ng)ЪДзБС÷Ѓ≥жЭ°дЪgдЄЛпЉМеПНеЇФе†ЖдєЯжШѓеЃЙеЕ®зЪДеQМдЄНдЉЪеПСзФЯзБЊйЪЊжАІеРОжЮЬгА?/span>

10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖеЬ®еНБе±КдЇЇе§ІдЄАЛ∆°дЉЪиЃЃзЪДгАКжФњеЇЬеЈ•дљЬжК•еСКгАЛдЄ≠襀еИЧдЄЇвАЬиЈ®еЕ•дЄЦзХМеЕИШqЫи°МеИЧвАЭзЪДеЫЫй°єйЗНи¶БњUСжКАШqЫе±ХдєЛдЄАгАВзОЛе§ІдЄ≠дљЬдЎУљWђдЄАеЃМжИРдЇЇпЉМжИРжЮЬиОЈеЊЧ2006тqіеЫљеЃґзІСжКАШqЫж≠•е•ЦдЄАљ{Йе•ЦгА?/span>

иЈ®дЄКжЦ∞зЪДеП∞йШґгАБиµ∞еРСдЄЦзХМеЙНж≤?/span>

зОЛе§ІдЄ≠еЄ¶йҐЖз†ФљIґеЫҐйШЯпЉМдї?span lang="EN-US">5MWдљОжЄ©ж†жАЊЫзГ≠е†ЖеТ?span lang="EN-US">10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖдЄ§еЇІеЃЮй™МеПНеЇФе†Жз†іиІ£дЇЖж†ЄиГљеЃЙеЕ®зЪДдЄЦзХМйЪщNҐШгАВдљЬдЄёZЄАеРНйЂШзЮїињЬзЮ©зЪДж†ЄиГљњUСе≠¶еЃ”ЮЉМзОЛе§ІдЄ≠ж≤°жЬЙе∞±ж≠§ж≠Ґж≠•пЉМдїЦеПИдЄАЛ∆°зЂЩеЬ®еЫљеЃґжИШзХ•йЬАж±ВзЪДиІТеЇ¶еQМжМЙзЕІвАЬеЭЪжМБж†ЄењГеЕ≥йФЃжКАжЬѓиЗ™дЄ’dИЫжЦ∞вАЭзЪДжЧҐеЃЪжЦЪwТИеQМжПРеЗшЩ¶БеЃЮзО∞еЃЮй™МеПНеЇФе†ЖеРСеЈ•дЄЪиІДж®°еОЯеЮЛе†ЖзЪДиЈ®иґКгАВдїЦе§ЪжЦєе•Фиµ∞еQМжМЗеѓЉеЫҐйШЯзІѓжЮБжΥ糥дсФе≠¶з†ФеРИдљЬдєЛиµ\еQМдЛ…дЄ§й°єеЕИињЫж†ЄиГљжИРжЮЬеИЖеИЂиОЈеЊЧдЇЖйЗНе§ІеЇФзФ®пЉМеЃЮзО∞дЇЖжИСеЫљеЕИШqЫж†ЄиГљжКАжЬѓзЪДиЈ®иґКеПСе±ХгА?/span>

еЬ?span lang="EN-US">10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖеЯЇЉЛАдЄКпЉМзОЛе§ІдЄ≠зІѓжЮБжО®ШqЫеНХдЄАж®°еЭЧеПНеЇФе†ЖеКЯзОЗжФЊе§?span lang="EN-US">25еАНгАБдЄЦзХМй¶ЦеЇІеЈ•дЄЪиІДж®°зЪДж®°еЭЧеЉПйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩзЪДеїшЩЃЊгА?span lang="EN-US">2006тqівАЬе§ІеЮЛеЕИШqЫеОЛж∞іе†ЖеПКйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩвАЭ襀еИЧдЎУеЫљеЃґ16дЄ™зІСжКАйЗНе§ІдЄУй°єдєЛдЄАеQМйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩжШѓеЕґдЄ≠дЄАдЄ™еИЖЩеєпЉМеЕґж†ЄењГеЈ•љEЛзЫЃж†ЗеТМж†ЗењЧжАІжИРжЮЬпЉМжШѓеܮ屄êЬиН£жИРеїшЩЃЊдЄАеЇІзФµ(sh®і)еКЯзОЗдЄ?span lang="EN-US">200MWзЪДйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩз§ЇиМГеЈ•љEЛпЉМдЄЇеПСе±ХзђђеЫЫдї£ж†ЄзФµ(sh®і)жКАж܃商еЃЪеЯЇЉЛАгА?span lang="EN-US">2008тqя_ЉМйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФлКЂЩйЗНе§ІдЄУй°єжА÷MљУеЃЮжЦљжЦ“О(gu®©)°ИЊlПеЫљеК°йЩҐеЄЄеК°дЉЪиЃЃжЙєеЗЖеЃЮжЦљеQМзОЛе§ІдЄ≠зЪДеЉЯе≠РеЉ†дљЬдєЙ襀дУQеСљдЎУйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФлКЂЩйЗНе§ІдЄУй°єжАїиЃЊиЃ°еЄИгА?/span>

еЬ®зОЛе§ІдЄ≠зЪДжМЗеѓйgЄЛеQМдї•еЉ†дљЬдєЙдЎУй¶ЦзЪДз†Фз©ґеЫҐйШЯеИґеЃЪдЇЖдЄ§дЄ™ж®°еЭЧеПНеЇФе†ЖеЄ¶дЄАеП∞йЂШеПВжХ∞иТЄж±љиљЃжЬЇзЪДжА÷MљУжЦ“О(gu®©)°ИеQМе∆ИдЄОеЫљеЖЕдЄ≠ж†ФRЫЖеЫҐгАБеНОиГљйЫЖеЫҐз≠ЙйЊЩе§ідЉБдЄЪеQМзїДжИРдсФе≠¶з†ФеНПеРМеИЫжЦ∞еЫҐйШЯеQМеЕ±еРМеЊПиЃщNЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖљCшЩМГеЈ•з®ЛгАВз§ЇиМГеЈ•љEЛдЇО2012тq?span lang="EN-US">12жЬИж≠£еЉПеЉАеЈ•еЊПиЃЊпЉМжИРдЎУеЫ†з¶Пе≤Ыж†ЄдЇЛжХЕеЕ®еЫљж†ЄзФµ(sh®і)еЃЙеЕ®е§Іж£АжЯ•дєЛеРОпЉМеЫљеЖЕжЙєеЗЖеЉАеЈ•зЪДљWђдЄАеЇІж†ЄзФлКЂЩгАВзЫЃеЙНпЉМеЬ®зОЛе§ІдЄ≠њUѓжЮБеА°еѓЉЊlДеЊПзЪДдсФе≠¶з†ФеЫҐйШЯзЪДеНПеРМжФїеЭЪдЄЛеQМеЬ®дїЦзЪДдЇ≤дЉ†еЉЯе≠РеЉ†дљЬдєЙзЪДйҐЖеѓЉдЄЛпЉМљCшЩМГеЈ•з®ЛеЈ≤еЃМжИРеЕ®йГ®жКАжЬѓз†ФеПСгАБеЈ•љEЛй™МиѓБгАБеЬЯеїЇгАБиЃЊе§ЗеИґйА†еТМеЃЙи£ЕгАВдїКтq?span lang="EN-US">9жЬ?span lang="EN-US">12жЧ•пЉМљCшЩМГеЈ•з®ЛжИРеКЯеЃЮзО∞й¶Цжђ°дЄізХМеQМиЃ°еИТеєіеЇХй¶ЦЛ∆°е∆ИЊ|СеПСзФ?sh®і)пЉ?span lang="EN-US">2022тqіжКХдЇІеХЖШqРгАВгАВињЩжШѓдЄЦзХМй¶ЦеЇІеЈ•дЄЪиІДж®°зЪДж®°еЭЧеЉПйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩпЉМеЈ•з®ЛиІДж®°зЫЄељУдЇОжИСеЫљй¶ЦеЇІзІ¶е±?span lang="EN-US">30дЄЗеНГзУ¶ж†ЄзФЙ|ЬЇЊlДгАВињСеЗ†еєіЊЯОжђІж†ЄзФµ(sh®і)иБФзЫЯдЄАзЫіжГ≥еїшЩЃЊдЄАдЄ™з±їдЉЉзЪДеЈ•дЄЪљCшЩМГеЈ•з®ЛеQМдљЖеЈ•з®ЛЮЃЪжЬ™еЉАеЈ•пЉМШqЫеЇ¶еЈ≤зїПиРљеЬ®жИСеЫљеРОйЭҐгА?/span>

10MWйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈеЃЮй™МеПНеЇФе†Же§ЦжЩ?/span>

йАЪињЗљCшЩМГеЈ•з®ЛзЪДз†ФеПСеЊПиЃЊпЉМжИСеЫљЊp»ЭїЯжОМжП°дЇЖеХЖзФ®ж®°еЭЧеМЦйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖжКАжЬѓпЉМ嚥жИРдЇЖеЃМжХізЪДгАБдЄ≠еЫљеУБзЙМйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖеЮЛеПЈиЃЊиЃ°жКАжЬѓеТМиЃЊиЃ°иГљеКЫеQЫйАЪињЗдЇІе≠¶з†ФеНПеРМжФїеЕїIЉМиІ£еЖ≥дЇЖе§ІйЗПжКАжЬѓеТМеЈ•иЙЇйЪщNҐШеQМе≈ЮжИРдЇЖжИСеЫљйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖжИРе•ЧиЃЊе§Зз†ФеПСгАБиЃЊиЃ°еТМеК†еЈ•еИЙЩА†иГљеКЫпЉМљCшЩМГеЈ•з®ЛжИРеКЯз†ФеИґж†Єе≤ЫиЃС÷§З15000е§ЪеП∞е•ЧпЉМеМЕжЛђдЄЦзХМй¶ЦеП∞е•ЧиЃЊе§?span lang="EN-US">2200дЄ™пЉМеИЫжЦ∞еЮЛиЃЊе§?span lang="EN-US">660еПОЌЉЫжФ’dЕЛдЇЖеЕ®йЩґзУЈеЮЛйЂШжАІиГљзРГе≈ЮзЗГжЦЩеЕГдЪgжЙЪwЗПеИґе§Зљ{ЙдЄЦзХМйЪЊйҐШпЉМиІ£еЖ≥дЇЖзРГ嚥зЗГжЦЩеЕГдїґдїОеЃЮй™МеЃ§еИґе§ЗиІДж®°еРСеЈ•дЄЪеМЦзФЯдЇІиІДж®°зЪДиЃС÷§ЗзУЙЩҐИеТМеЈ•иЙЇжКАжЬѓзУґйҐИпЉМеїшЩЃЊдЇЖдЄЦзХМзЫЃеЙНеФѓдЄАдЄАжЭ°еЈ•дЄЪиІДж®°зЪДзРГе≈ЮзЗГжЦЩеЕГдЪgзФЯдсФЊUњпЉМеЃМжИРљCшЩМГзФлКЂЩй¶ЦзВЙе†ЖиКѓ70дЄЗдЄ™зЗГжЦЩзРГзЪДзФЯдсФгАВдЄ≠еЫљеЬ®еЕИињЫж†ЄиГљжКАжЬѓйҐЖеЯЯпЉМжПРеЙНиІ£еЖ≥дЇЖвАЬеН°иДЦе≠РвАЭжКАжЬѓйЧЃйҐШгА?/span>

еЬ?span lang="EN-US">2014тqіеЫљйЩЕе≠¶жЬѓдЉЪиЃЃжЬЯйЧя_ЉМЊЯОеЫљж†Єе≠¶дЉЪеЙНдЄ’dЄ≠гАБйЇїзЬБзРЖеЈ•е≠¶йЩ?span lang="EN-US">KadakжХЩжОИзО∞еЬЇеПВиІВдЇЖж≠£еЬ®еЊПиЃД°ЪДйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жз§ЇиМГеЈ•љEЛпЉМдїЦжЈ±жЬЙжДЯиІ¶еЬ∞иѓя_ЉМвАЬдЄ≠еЫљжѓЂжЧ†зЦСйЧЃжШѓеЕ®зРГйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖзЪДйҐЖиЈСиАЕпЉМиАМдЄФеЬ®жЬ™жЭ•еЊИйХњдЄАМDЙ|ЧґйЧя_ЉМдЄ≠еЫљЮЃЖзСфЊl≠еЉХйҐЖдЄЦзХМгАВвА?/span>

еЬ?span lang="EN-US">20дЄЗеНГзУ¶йЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖљCшЩМГеЈ•з®ЛеЯЇз°АдЄКпЉМзФ±жЄЕеНОе§Іе≠¶еТМдЄ≠ж†ЄйЫЖеЫҐзЪДдсФе≠¶з†ФеРИдљЬеЫҐйШЯеЃМжИРдЇЖеХЖдЄЪиІДж®°зЪД60дЄЗеНГзУ¶йЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФµ(sh®і)еОВзЪДж†ЗеЗЖиЃЊиЃ°еQМеЊПиЃЊдУQеК°еИЧеЕ•дЇЖеЫљеЃґиГљжЇРеПСе±ХиІДеИТгАВжЄЕеНОе§Іе≠¶еТМдЄ≠ж†ЄйЫЖеЫҐгАБеЃЭж≠¶йЫЖеЫҐз≠ЊЊ|≤дЇЖеРИдљЬеНПиЃЃеQМеЗЇеП£жЄ©еЇ?span lang="EN-US">950жСДж∞ПеЇ¶зЪД≠СЕйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄиГљеИґж∞ҐзЪДз†ФљIґеЈ•дљЬеЈ≤ЊlПеРѓеК®гА?/span>

йЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖжКАжЬѓж≠£еЬ®иµ∞еРСеЫљйЩЕеЄВеЬЇгАВзФ±дЇОеЕґљHБеЗЇзЪДеЃЙеЕ®зЙєжАІеТМе§ЪзФ®йАФз≠ЙжКАжЬѓдЉШеКњпЉМдї•еПКжИСеЫљйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФлКЂЩеїшЩЃЊзЪДз§ЇиМГжХИеЇФпЉМеЫљйЩЕдЄКзЊОеЫљгАБиЛ±еЫљгАБзЇ¶жЧ¶гАБж≤ЩзЙПVАБеН∞ЮЃє{АБжЗLеЕ∞з≠ЙеЫљдєЯжЬЙжЦ∞еїЇйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩзЪДжДњжЬЫеТМйЬАж±ВгАВж≤ЩзЙПVАБзЇ¶жЧ¶гАБеН∞ЮЃЉз≠ЙеЫљдЄОдЄ≠еЫљљ{Д°÷vдЇЖеРИдљЬеНПиЃЃпЉМеЉАе±ХеЊПиЃщNЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жж†ЄзФµ(sh®і)зЂЩзЪДЩеєзЫЃеЙНжЬЯеЈ•дљЬгАВжИСеЫљдљЬдЄЇжљЬеЬ®зЪДдЊЫеЇФжЦєпЉМШqСеєіжЭ•дЄОзЫЄеЕ≥еЫљеЃґзЪДжКАжЬѓз†ФеПСеНХдљНгАБдЄЪдЄ’dНХдљНгАБеЃЙеЕ®зЫСљО°йГ®йЧ®еЉАе±ХдЇЖтqњж≥ЫзЪДжКАжЬѓж≤ЯйАЪгАБй°єзЫЃжО®ШqЫеТМжКАжЬѓеЯєиЃ≠з≠ЙЛz’dК®гА?/span>

дЄ≠еЫљљWђдЄАЛ∆°пЉМеЬ®дЄАњUНеЈ•дЄЪиІДж®°зЪДеЕИињЫеПНеЇФе†ЖжКАжЬѓдЄКйҐЖеЕИдЄЦзХМгАВйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖжКАжЬѓеЙНжЩѓеєњйШФпЉМжЬ™жЭ•еПѓжЬЯгА?/span>

ШqЬиІБеНУиѓЖеQМеЭЪйЯІдЄНжЛ?/span>

иЃ§иѓЖзОЛе§ІдЄ≠зЪДдЇЇйГљжЈ±жЈ±жДЯеИ∞еQМдїЦзШ¶еЉ±зЪДинnнwѓеЕЕжї°дЇЖйЭЮеЗ°зЪДжЩЇжЕІпЉМи∞¶еТМзЪДе§Ци°®иХіеРЂзЭАеЭЪеЃЪзЪДжДПењЧгАВеЬ®еЫљеЃґйЬАи¶Бж†ЄиГљжЧґеQМдїЦжѓЕзДґйАЙжЛ©дЇЖж†ЄеПНеЇФе†ЖдЄУдЄЪпЉЫеЬ®ж†ЄиГљеПСе±ХйЩЈеЕ•дљОи∞дhЧґеQМдїЦеЭЪжМБеИЭењГдЄНи®АжФС÷ЉГеQЫеЬ®иЃ§еЃЪдЇЖеЫЇжЬЙеЃЙеЕ®зЪДе≠¶жЬѓзЫЃж†ЗеРОпЉМдїЦжМБдєЛдї•жБТзЫіиЗ≥зЩїдЄКеПНеЇФе†ЖеЃЙеЕ®зЪДжЬАйЂШе≥∞гА?/span>

1986тqіеЫљеЃґз°ЃеЃЪдЇЖгАКйЂШжКАжЬѓз†ФљIґеПСе±ХиЃ°еИТпЉИвА?span lang="EN-US">863иЃ°еИТвАЭпЉЙЊU≤и¶БгАЛгАВзОЛе§ІдЄ≠еПЧиБШжЛЕдУQиГљжЇРжКАжЬѓйҐЖеЯЯй¶Це±КдЄУеЃґжКАжЬѓеІФеСШдЉЪдЄ÷MУQеQМеЕИеРОдЄїжМБдЇЖжИСеЫљдЄ≠йХњжЬЯиГљжЇРйЬАж±ВйҐДЛєЛпЉМеЃМжИРдЇЖжИСеЫљеЕИШqЫж†ЄиГљжКАжЬѓеПСе±ХжИШзХ•з†ФљI”ЮЉМЉЛЃеЃЪдЇЖењЂе†ЖгАБйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖеТМиБЪеПШе†Жљ{ЙеЕИШqЫе†ЖзЪДз†ФљIґеПСе±ХиЃ°еИТпЉМдЄЇеЫљеЃґиГљжЇРеТМж†ЄиГљйҐЖеЯЯдЄАЊp’dИЧжИШзХ•еЖ≥з≠ЦеПСжМ•дЇЖжЮБеЕЈеЙНзЮјLАІзЪДдљЬзФ®гА?/span>

жЄЕеНОе§Іе≠¶ж†Єз†ФйЩҐйЂШжЄ©е†ЖеЈ•з®ЛеЃЮй™МеЃ?span lang="EN-US">-еЕ®зРГжЬАе§ІзЪДйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖжКАжЬѓз†ФеПСеЃЮй™МеЃ§

еЬ®еЃЮзО∞еЫЇжЬЙеЃЙеЕ®еПНеЇФе†ЖзЪДжФїеЭЪдєЛиЈѓдЄКеQМзОЛе§ІдЄ≠еЄ¶йҐЖдїЦзЪДз†ФеПСеЫҐйШЯеQМдї•йЂШзЮїШqЬзЮ©зЪДжИШзХ•зЬЉеЕЙгАБж±ВзЬЯеК°еЃЮзЪДе≠¶жЬѓй£Ож†ЉеQМдї•вАЬдЄАеЉ†иУЭеЫД°їШеИ∞еЇХеQМдЄАиВ°йЯІеК≤еє≤еИ∞еЇХвАЭзЪДЊ_Д°•ЮеQМиµ∞еЗёZЇЖдЄ≠еЫљиЗ™дЄїз†ФеПСеїшЩЃЊеЕИињЫж†ЄиГљЊp»ЭїЯзЪДеИЫжЦоCєЛиЈѓгА?/span>

еЬ®йЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖйҐЖеЯЯеQМжФєйЭ©еЉАжФЊдєЛеИЭпЉМеЊЧчАБзЊОгАБжЧ•зЪДжКАжЬѓињЬШqЬйҐЖеЕИпЉМеЕИеРОеїшЩЃЊдЇЖе§ЪдЄ™еЃЮй™МеПНеЇФе†ЖеQМиАМжИСдїђеЯЇЉЛАиЦДгАБжКХеЕ•е∞СеQМеПИЊ~Їе∞СдЇЇжЙНеТМзїПй™МгАВйЭҐеѓєињЩж†ЈеЈ®е§ІзЪДеЃЮеКЫеЈЃиЈЭеQМзОЛе§ІдЄ≠ж≤°жЬЙдЄЭжѓЂйААжДПпЉМдїЦдїОеЫљеЃґжИШзХ•еЗЇеПСеQМдїОдЄЦзХМж†ЄиГљеПСе±ХзЪДж†єжЬђйЬАж±ВеЗЇеПСпЉМеЭЪеЃЪеЬ∞йАЙжЛ©дЇЖиЗ™дЄ’dИЫжЦ∞зЪДеЕИињЫж†ЄиГљжКАжЬѓз†ФеПСдєЛиЈѓпЉЫдїЦзїДеїЇе∆ИеЄ¶йҐЖеЫҐйШЯеЭЪжМБдЇЖињС40тqізЪДиЙ∞йЪЊжОҐзГ¶еQМиґЕ≠СКдЇЖжЧ•жЬђгАБзЊОеЫљгАБжђІзЫЯз≠ЙеЫљзЪДз†Фз©ґеЫҐйШЯеQЫдїЦњUѓжЮБжО®ињЫдЄ≠еЫљиЗ™дЄїеИЫжЦ∞зЪДеЕИШqЫж†ЄиГљжКАжЬѓдсФдЄЪеПСе±ХпЉМеЬ®дЄЦзХМдЄКзОЗеЕИеРѓеК®дЇЖеЈ•дЄЪиІДж®°зЪДйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†Жз§ЇиМГзФµ(sh®і)зЂЩеЊПиЃЊпЉМдљњдЄ≠еЫљйЂШжЄ©ж∞ФеЖЈе†ЖжКАжЬѓиµ∞еИоCЄЦзХМеЙНеИЧгА?/span>

еЫЮй¶ЦжЭ•иµ\еQМињЩжШѓдЄАжЭ°еЕЕжї°иЙ∞иЊЫзЪДеИЫжЦ∞дєЛиµ\гАВйЩ§дЇЖиЙ∞иЛ¶зЪДжЭ°дЪgгАБжКАжЬѓеПСе±ХдЄНжИРзЖЯгАБдЭhеСШеТМЊlПй™МЊ~ёZєПљ{ЙеЫ†зі†пЉМж†ЄиГљеЃЙеЕ®еИЫжЦ∞ШqШењЕЩеїиЈ®ШqЗзО∞дї£ж†ЄеЃЙеЕ®зЫСзЃ°жЬАдЄ•иЛЫзЪДиґЕйЂШйЧ®жІЫпЉМдЇЇеКЫеТМиµДйЗСжКХеЕ•е§ІйЗПеҐЮеК†гАВдЄЙеУ©е≤ЫдЇЛжХЕеРОпЉМЊЯОеЫљљ{Йи•њжЦєеЫљеЃґж≤°жЬЙеЊПжИРдЄАеЇІеИЫжЦ∞еЮЛзЪДеПНеЇФе†ЖеQМдЄїи¶БеОЯеЫ†е∞±жШѓжЧ†ж≥ХиЈ®ШqЗеЈ®е§ІзЪДжКАжЬѓгАБеЈ•љEЛдЄОж†ЄеЃЙеЕ®еЃ°жЯ•йЧ®жІЫгАВеЫљйЩЕдЄКЊc÷MЉЉеЫҐйШЯзЪДйҐЖеЖЫзІСе≠¶еЃґжЫЊжДЯеПєпЉЪеЕИињЫж†ЄиГљЩеєзЫЃиГљеР¶жИРеКЯдЄНеЬ®дЇОи∞БжЫіиБ™жШОпЉМиАМеЬ®дЇОи∞БжЫіиГљеЭЪжМБгАВдЄ≠еЫљдЭhжЬАЊlИиГље§Яиµ∞еИоCЄЦзХМеЙНеИЧпЉМШqЩељТеКЯдЇОеЫљеЃґзЪДжМБЊl≠жФѓжМБгАБдсФе≠¶з†ФеРИдљЬзЪДдљУеИґжЬЇеИґгАБзІСе≠¶еЃґеЫҐйШЯзЪДеЭЪйЯІдЄНжЛФпЉМеЕґдЄ≠дЄАдЄ™еЕ≥йФЃе∞±жШѓйХњжЬЯзЪДеЄ¶е§ідЇЇзОЛе§ІдЄ≠гА?/span>

еЄ¶еЗЇдЄАжФѓиГљжЙУз°ђдїЧзЪДеЫҐйШЯ

ж†ЄеПНеЇФе†ЖеЈ•з®ЛйЫЖж†ЄзЙ©зРЖгАБеКЫе≠¶гАБзГ≠еЈ•гАБжЬЇжҐ∞гАБжЭРжЦЩгАБжОІеИґз≠Йе§Ъе≠¶њUСдЇОдЄАдљУпЉМйЬАи¶Бе§ІеЫҐйШЯиБФеРИжФ’dЕ≥гАВжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†ЄиГљжКАжЬѓз†ФљIґдїОдЄАеЉАеІЛе∞±иµ∞еЫҐйШЯжФїеЕ≥зЪДйБУиµ\еQМињЩдЄ™еЫҐйШЯе∞±жШѓжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†ЄиГљдЄОжЦ∞иГљжЇРжКАжЬѓз†ФљIЙЩЩҐгАВеЬ®жЄЕеНОе§Іе≠¶зЪДеОЖеП≤дЄКШqШжЬЙеУНељУељУзЪДеРНе≠ЧеQ?span lang="EN-US">200еПшPЉМж†ЄиГљжЙАгА?/span>

1985тqя_ЉМзОЛе§ІдЄ≠дїОиАБжЙАйХњеРХеЇФдЄ≠жЙЛйЗМжО•ињЗж†ЄиГљжЙАжЙАйХњзЪДжЛЕе≠РеQМзСфЊl≠еЭЪжМБеЫҐйШЯжФїеЕ≥йБУиЈѓгАВеЬ®е§Іе≠¶йЗМзїДЊlЗе§ІеЫҐйШЯжФ’dЕ≥йЭҐдПЌ(f®і)еЊИе§ІеЫ∞йЪЊеQМе§Іе≠¶жЦЗеМЦйЉУеК±жХЩжОИдїђиЗ™зФ±жОҐзГ¶гАВзОЛе§ІдЄ≠зЪДзЫЃж†ЗжШѓиІ£еЖ≥еЫљеЃґйЗНе§ІйЬАж±ВпЉМењЕй°їЊlДзїЗе§ІеЫҐйШЯйЫЖдљУдљЬжИШгАВдїЦдЄОеРМдЇЛдїђдЄАиµЈеЕЛжЬНйЗНйЗНеЫ∞йЪЊпЉМеН≥дЛ…еЬ®ж†ЄиГљдЇЛдЄЪйЩЈеЕ•дљОи∞пL(f®•ng)ЪД嚥еКњдЄЛдєЯеЭЪжМБдЇЖдЄЛжЭ•пЉМеЄ¶еЗЇдЇЖдЄАжФѓеЬ®еЕ®еЫљйЂШж†°зЛђжЬЙгАБеЬ®еЫљеЖЕе§ЦжЬЙтqњж≥Ыељ±еУНгАБиГље§ЯжЙњжЛЕдїОзРЖиЃЇз†Фз©ґеИ∞йЗНе§ІеЈ•љEЛй°єзЫЃжФїеЕЯлАБеЕЕжї°жіїеКЫзЪДеИЫжЦ∞еЫҐйШЯгА?/span>

зОЛе§ІдЄ≠пЉИеЈ¶дЄАеQЙеЬ®з†Фз©ґдЄ?/span>

еЬ®еЫҐйШЯеЊПиЃД°ЪДеРМжЧґеQМзОЛе§ІдЄ≠дєЯж?zh®®n)ЙењГеЯєеЕїиГље§ЯдЉ†жЙњеЫҐйШЯз≤ЊЉЬЮзЪДжО•зП≠дЇЇгАВињЫеЕ?span lang="EN-US">21дЄЦзЇ™еРОпЉМжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†Єз†ФйЩҐзЪДеПСе±ХйЭҐдПЌ(f®і)зЭАе¶ВдљХеЬ®жЦ∞дЄЦзЇ™дїЈеАЉе§ЪеЕГзЪДзОѓеҐГдЄЛйБњеЕНе§ІиІДж®°з†Фз©ґеЫҐйШЯи£ВеПШдЄЇжХЩжОИиЗ™зФ±жΥ糥зЪДжМСжИШгАВеЬ®зОЛе§ІдЄ≠дєЛеРОпЉМеРіеЃЧйСЂгАБеЉ†дљЬдєЙзЫЄзСфжЛЕдУQжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†Єз†ФйЩҐйЩҐйХ—ЭАВеЬ®иАБдЄАдї£зІСе≠¶еЃґ≠aАдЉ†инnжХЩдЄЛтqіиљїдЄАдї£зІСе≠¶еЃґеЈ≤зїПжИРйХњиµдhЭ•гАВеЉ†дљЬдєЙгАБеЉ†дЇЪеЖЫљ{ЙињС10еРНдЄ≠йЭТеєіњUСжКАдЇЇеСШзЫЄзСфжИРдЎУжЬЙеЕ≥йГ®йЧ®ж≠£еЉПдї’dСљзЪДеЫљеЃЙЩЗНе§ІзІСжКАеЈ•з®ЛжАїиЃЊиЃ°еЄИеТМеЙѓжАїиЃЊиЃ°еЄИгАВеЬ®е≠¶ж†°йҐЖеѓЉзЪДжФѓжМБдЄЛеЃЮжЦљдЇЖвА?span lang="EN-US">235вАЭиЃ°еИТпЉМдЄАжЙ?span lang="EN-US">30е§Ъе≤БзЪДйЭТтqіжЙНдњКеПВеК†еИ∞ж†Єз†ФйЩҐзЪДжКАжЬѓеЫҐйШЯдЄ≠гАВдїЦдїђзїПеПЧйЗНе§ІзІСз†ФеЈ•љEЛиАГй™МеQМж≠£еЬ®жИРдЄЇж†Єз†ФйЩҐйЭҐеРСжЬ™жЭ•зЪДжЦ∞дЄАдї£е≠¶жЬѓеЄ¶е§ідЭhгА?/span>

ж†Єз†ФйЩҐеЫҐйШЯеЬ®жЄЕеНОеЬ®еЕ®еЫљйЂШж†°ж†С(w®®i)зЂЛдЇЖжЬНеК°еЫљеЃґиЗ™дЄїеИЫжЦ∞зЪДдЄАйЭҐжЧЧеЄЬпЉМиµ∞еЗЇдЇЖдЄАжЭ°жЄЕеНОзІСз†ФдЭhеСШзИ±еЫље•ЙзМЃгАБињљж±ВеНУ≠СКдєЛиЈѓпЉМдЄАжЭ°еЛЗдЇОеИЫжЦ∞гАБеЭЪйЯІдЄНжЛФдєЛиЈѓпЉМжШѓдЄАжЭ°жККиЃЇжЦЗеЖЩеЬ®ЉЬЦеЫље§ІеЬ∞дЄКзЪДжИРеКЯдєЛиµ\гАВињЩдЄ™еЫҐйШЯж≠£еПСжЙђеЕґе§Ътqіе≈ЮжИРзЪДвАЬзЯ•йЪЊиАМињЫгАБдЉЧењЧжИРеЯОвАЭзЪДдЉ†зїЯЊ_Д°•ЮеQМеЬ®ж†ЄиГљеИЫжЦ∞зЪДиµ\дЄКдЄНжЦ≠еЙНШqЫгА?/span>

зОЛе§ІдЄ≠еПКжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†Єз†ФйЩҐеЬ®еЕИињЫж†ЄиГљжКАжЬѓдЄКзЪДйХњжЬЯжМБЊl≠еИЫжЦОЌЉМеЊЧеИ∞дЇЖдЄ≠ж†ФRЫЖеЫҐгАБеНОиГљйЫЖеЫҐз≠Йе§ЃдЉБзЪДе§ІеКЫжФѓжМБпЉМжИРдЎУдЇІе≠¶з†ФзФ®ЊlУеРИеЃЮиЈµжЦ∞еЮЛдЄС÷ЫљдљУеИґзЪДжИРеКЯиМГдЊЛгА?/span>

2020тq?span lang="EN-US">9жЬИж†Єз†ФйЩҐеїЇйЩҐ60тqідєЛйЩЕпЉМжЄЕеНОе§Іе≠¶еРСдЄ≠е§ЃйҐЖеѓЉеТМдЄКзсФйГ®йЧ®ж±ЗжК•дЇЖж†Єз†ФйЩҐ60тqізЪДеПСе±ХеОЖз®ЛеТМдљУдЉЪпЉМеЊЧеИ∞дЇЖдє†(f®§n)ШqСег^жА÷Mє¶иЃ∞йЗНи¶БжЙєљCЇпЉМе§ЪдљНдЄ≠е§ЃйҐЖеѓЉеРМењЧдљЬдЇЖйЗНи¶БжМЗз§ЇеQМеѓєж†Єз†ФйЩҐеѓДдЇИдЇЖМDЈеИЗжЬЯжЬЫеQМйЉУеК±еТМжФѓжМБж†Єз†ФйЩҐеЬ®иЗ™дЄїеИЫжЦ∞жЬНеК°еЫљеЃґзЪДеЊБљEЛдЄКдЄНжЦ≠еПЦеЊЧжЦ∞жИРжЮЬпЉМдљЬеЗЇжЦ∞иµA(ch®≥)зМЃгА?/span>

еНУжЬЙеїЇж†С(w®®i)зЪДжХЩиВ≤еЃґ

е¶ВжЮЬиѓідїОдЇЛж†ЄеПНеЇФе†ЖдЄУдЄЪжШѓйЭТеєіжЧґжЬЯзЪДзОЛе§ІдЄ≠дЄ’dК®зЪДйАЙжЛ©еQМйВ£дє?span lang="EN-US">1994тq?span lang="EN-US">1жЬИдїЦ襀дУQеСљдЎУжЄЕеНОе§Іе≠¶ж†°йХњеQМеИЩжШѓдїЦ襀зїДЊlЗйАЙжЛ©иАМеЉАеРѓзЪДеП¶дЄАМDлК≤Њељ©зЪДдЇЇзФЯеОЖз®ЛгА?/span>

зОЛе§ІдЄ≠еА°еѓЉтqґиЈµи°МдЄ≠еЫљйЂШљ{ЙжХЩиВ≤жФєйЭ©пЉМжПРеЗЇжЄЕеНОе§Іе≠¶еИЫеЊПдЄЦзХМдЄАЛєБе§Іе≠¶еЊПиЃЊжЦєж°ИгАВдїЦжЈ±еЕ•еЬ∞з†ФљIґеЫљеЖЕе§ЦжХЩиВ≤еПСе±ХзЪДзїПй™МпЉМз†Фз©ґиАГжЯ•ЊlПжµОеТМз§ЊдЉЪеПСе±ХпЉМзЙєеИЂжШѓзО∞дї£зІСе≠¶жКАжЬѓзЪДеПСе±ХеѓЪwЂШљ{ЙжХЩиВ≤зЪДи¶Бж±ВеQМзЂЛ≠С≥зО∞еЃЮпЉМзЩїйЂШжЬЫињЬеQМйЭҐеР?span lang="EN-US"> 21дЄЦзЇ™еQМжПРеЗЇвАЬзїЉеРИжАІгАБз†ФљIґеЮЛгАБеЉАжФС÷ЉПвАЭзЪДеКЮе≠¶жАЭиµ\еQМеИґеЃЪвАЬдЄЙдЄ™дєЭ(ji®¶)тqя_ЉМеИЖдЄЙж≠•иµ∞вАЭзЪДжА÷MљУеПСе±ХжИШзХ•еQМз°ЃзЂЛдЇЖвАЬйЂШзі†иі®гАБйЂШе±Вжђ°гАБе§Ъж†ЈеМЦгАБеИЫйА†жАІвАЭзЪДдЇЇжЙНеЯєеЕїзЫЃж†ЗеQМеЃМжИРдЇЖЊlЉеРИжАІе≠¶њUСеЄГе±АгА?/span>

зОЛе§ІдЄ≠з≠ЙеПВиІВжМСжИШжЭѓзІСе±?/span>

зОЛе§ІдЄ≠еЬ®еКЮе≠¶жАЭиµ\гАБеПСе±ХжИШзХ•гАБдЭhжЙНеЯєеЕЕRАБе≠¶њUСеЄГе±Аљ{ЙжЦєйЭҐеПСи°®дЇЖвАЬеЕ≥дЇОеЬ®дЄ≠еЫљеїшЩЃЊдЄЦзХМдЄАЛєБе§Іе≠¶зЪДиЛ•еє≤йЧЃйҐШвАЭпЉМвАЬеЊПиЃЊдЄЦзХМдЄАЛєБе§Іе≠¶зЪДжИШзХ•жАЭиАГдЄОеЃЮиЈµвАЭпЉМвАЬе§Іе≠¶е≠¶њUСеЊПиЃС÷ТМдЄУдЄЪЊlУжЮДи∞ГжХізЪДеЃЮиЈµеТМдљУдЉЪвАЭз≠ЙиЃшЩСЧеQМеЫЮљ{ФдЇЖвАЬдїАдєИжШѓдЄЦзХМдЄАЛєБе§Іе≠¶вАЭгАБвАЬеЬ®ељУдї£дЄ≠еЫље¶ВдљХеїЇзЂЛдЄЦзХМдЄАЛєБе§Іе≠¶вАЭвАЬе¶ВдљХе§ДзРЖе≠¶њUСеЊПиЃС÷ТМе§Іе≠¶еїшЩЃЊзЪДеЕ≥Њp†ZАЭзЪДйЧЃйҐШеQМеПЦеЊЧдЄАЊp’dИЧеЙНзЮїжАІгАБз§ЇиМГжАІжИРжЮЬгАВеЕґз†Фз©ґжИРжЮЬгАКеЈ•љEЛз°Хе£ЂдЄУдЄЪе≠¶дљНжХЩиВ≤жЬЇеИґзЪДеИЫжЦ∞дЄОеЃЮиЈьcАЛиОЈеЫљеЃґЊUІжХЩе≠¶жИРжЮЬзЙєљ{Йе•ЦеQМиЗ≥дїКдїНжЬЙжМЗеѓЉжДПдєЙгА?/span>

2020тqіжШѓдїЦеИґеЃЪзЪДеїшЩЃЊдЄЦзХМдЄАЛєБе§Іе≠¶вАЬдЄЙдЄ™дєЭ(ji®¶)тqя_ЉМеИЖдЄЙж≠•иµ∞вАЭжА÷MљУеПСе±ХжИШзХ•зЪДжФґеЃШдєЛтqя_ЉМжЄЕеНОе§Іе≠¶жА÷MљУеКЮе≠¶еЃЮеКЫеТМеЫљйЩЕе£∞и™ЙжШЊиСЧжПРйЂШгАВзОЛе§ІдЄ≠дЄЇжЄЕеНОе§Іе≠¶иЈїнwЂдЄЦзХМдЄАЛєБе§Іе≠¶и°МеИЧеТМдЄ≠еЫљйЂШз≠ЙжХЩиВ≤жФЪwЭ©еПСе±ХдљЬеЗЇдЇЖйЗНи¶БиµA(ch®≥)зМЃгА?/span>

вАЬдєЭ(ji®¶)њUЛй£ОйЬЬиґКљHСеЉАеQМе§ЇеЊЧеНГе≥∞зњ†иЙ≤жЭ•гАВвАЭзОЛе§ІдЄ≠еЗ†еНБтqіе¶ВдЄАжЧ•еЬ∞жЛЉжРПзЭАгАБе•ЙзМЃзЭАеQМиµ∞еЗёZЇЖжИСеЫљдї•еЫЇжЬЙеЃЙеЕ®дЎУдЄїи¶БжКАжЬѓзЙєеЊБзЪДеЕИињЫж†ЄиГљжКАжЬѓпЉМдїОиЈЯиЈСгАБе∆ИиЈСеИ∞йҐЖиЈСдЄЦзХМзЪДжИРеКЯдєЛиЈѓпЉМеК©еКЫжИСеЫљеЉАеРѓж†Єе§ІеЫљеРСж†ЄеЉЇеЫљзЪДиЭ{еПШпЉМдЄЇеЫљеЃґзІСжКАеИЫжЦ∞гАБзїПЛєОеПСе±ХеТМеЫљйШ≤еїшЩЃЊдљЬеЗЇдЇЖйЗНе§ІиµA(ch®≥)зМЃгАВдїЦеУБеѓdйЂШе∞ЪгАБж≤їе≠¶дЄ•и∞®гАБдЎУдЇшЩ∞¶еТМпЉМеЄ¶еЗЇдЇЖдЄАжФѓжХҐжЙУжХҐжЛє{АБж±ВзЬЯеК°еЃЮгАБеЬ®еЫљеЖЕе§Цж†ЄиГљи°МдЄЪеЕЈжЬЙйЗНи¶Бе™ДеУНеКЫзЪДдЭhжЙНйШЯдЉНпЉМ嚥жИРдЇЖвАЬзЯ•йЪЊиАМињЫгАБдЉЧењЧжИРеЯОвАЭз≤ЊЉЬЮзЪДеИЫжЦ∞еЫҐйШЯгАВдїК姩пЉМдїЦдїНзДґеЉХйҐЖзЭАШqЩдЄ™еЫҐйШЯеЛД°ФїзЭАеОЯе≠РиГљдЇЛдЄЪзЪДеЃПдЉЯзФ’dНЈгА?/span>

жСДе™ДеQЪжЭОЛz?/span>

дЊЫеЫЊеQЪж†Єз†ФйЩҐ